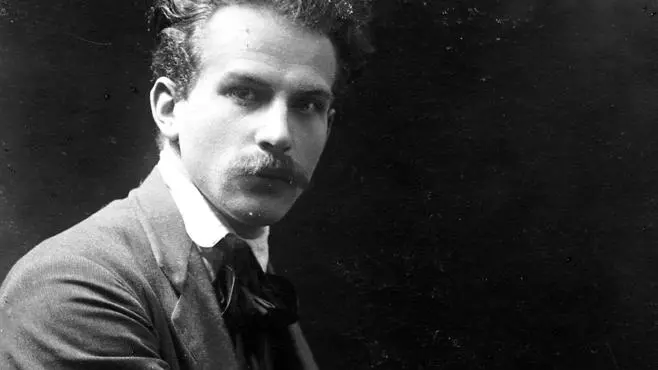

Scipio Slataper e il mondo di Hebbel che interpretava con spregiudicatezza

Il rapporto fra Scipio Slataper e Friedrich Hebbel, o meglio la fascinazione che il poeta di Wesselburen esercita sullo scrittore di Trieste, è al centro dell'ultimo, denso libro di Lorenzo Tommasini, “La personalità eccessiva. Scipio Slataper e Friedrich Hebbel” (Ets, 2019, pp. 295, euro 29). Suddiviso in tre parti, il volume spazia nei temi ma tiene fissa l'attenzione su una Trieste cosmopolita, capace d'assorbire le suggestioni letterarie provenienti dalla penisola e dalla mitteleuropa.

Si parte dell'esame dalle proficue interrelazioni fra la città di San Giusto, il mondo tedescofono e la Voce, rivista fiorentina che ha in Papini e Prezzolini i suoi numi tutelari. Aperta alle novità d'oltralpe e mediatrice per eccellenza di istanze intellettuali disparate, nazionali e sovranazionali, nel primo decennio del Novecento, la Voce diviene un volano di cambiamento culturale, abbandonando gli stilemi del classicismo in favore di quanto di meglio hanno da offrire gli ambienti dotti di Francia e Germania.

I rampolli della buona borghesia triestina, mandati a Firenze per impratichirsi con una lingua che non dominano, vi svolgono un ruolo cruciale, fungendo da tramite fra il nord e il sud del continente e immettendo nuova linfa nelle colonne del settimanale. Slataper è l'unico, fra i giuliani, a raggiungere una posizione di dirigenza nella redazione del foglio, indice non solo d'indubbie capacità organizzative, ma anche di un carattere intraprendente e volitivo.

Nella seconda parte sono più in specifico approfonditi i contatti fra l'autore del “Mio Carso” e la cultura tedesca. Scipio conosce la lingua di Goethe e per suo tramite approccia, in traduzione, i romanzi e i componimenti scandinavi. Così, all'amore per i giganti italiani, da Carducci a Pascoli a Leopardi, egli affianca quello per Schiller, Herder, Lessing ed altri. Lo «scaffale slataperiano», ossia l'insieme delle sue letture, desunto dai tomi rimastici e da accenni sparsi in lettere e articoli, è ricco, soprattutto, di titoli tedeschi e austriaci, che il giovane consiglia vivamente all'amica Elody affinché compia un degno percorso di formazione. Nell'evolversi del sentire e del pensiero di Slataper sono rintracciabili gli echi di Novalis, araldo dell'idea romantica del poeta-sacerdote, di Nietzsche, da cui assorbe la spinta vitalistica, di Weininger, il controverso artefice di “Sesso e carattere”, del quale condivide la tesi che la donna possegga scarsa dimestichezza con le astrazioni e una spiccata propensione al concreto. Asserzione da rigettare, figlia della temperie dell'epoca.

La terza parte del libro è dedicata al legame fra Slataper ed Hebbel. Il primo viene a conoscenza del secondo grazie a Marcello Loewy, compagno prediletto, che gli segnala il drammaturgo in vista di una possibile resa in italiano delle sue opere maggiori. Nel 1909 Scipio si procura gli scritti hebbeliani, vi si tuffa e ne esce con la convinzione d'aver trovato un precursore. Decide perciò d'impegnarsi a diffonderne il nome e di coordinare un gruppo di collaboratori cui affidare dei testi per la trasposizione nell'idioma di Dante. Naufragato il progetto, il triestino si cimenta direttamente, con l'aiuto di Loewy, a tradurre la tragedia in cinque atti “Giuditta”, che esce nel novembre 1910 per i Quaderni della Voce, poi i “Diari”, pubblicati subito dopo. È qui che Slataper raggiunge un massimo d'abilità espressiva, mettendo in bocca a un fanciullo un insulto in dialetto triestino, «porco de mulo», presente pure nel “Mio Carso”. L'effetto, che spiazza il lettore, è riuscitissimo, e conferma la spregiudicatezza di Scipio nell'elaborare una prosa fresca e tagliente.

Non è su Hebbel, però, ch'egli si laurea, come inizialmente previsto, ma su Ibsen, a sua volta superato, nel giro di breve, in favore della produzione politica, quindi della militanza irredentista e, scoppiato il primo conflitto mondiale, fattivamente interventista. La «personalità eccessiva» di Scipio si frange contro lo scoglio della guerra, che vanifica gli innumerevoli scambi e le intersezioni artistiche fra gli stati di un'Europa votata al suicidio, desolatamente sprofondata nel fango delle trincee. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo