A Farra tradizioni e antichi mestieri diventano cultura

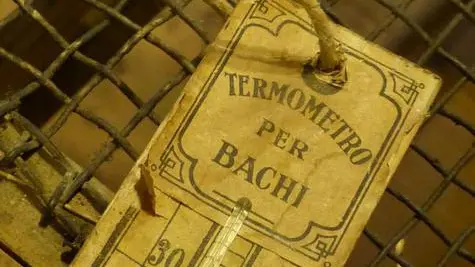

FARRA D’ISONZO. Un luogo della memoria e dell’identità, ove il tempo pare essersi fermato. Ma anche una location dall’enorme potenziale, che poco ha da invidiare agli ecomusei di matrice nordica, dove – per intenderci – il visitatore può contare non solo su una mera esposizione, ma sull’interazione e su spazi “vivi”. Stiamo parlando del Museo della Civiltà contadina di Farra d’Isonzo, di cui quest’anno ricorre il 25° anniversario dell’apertura. Uno spazio che affascina sin dalla sua collocazione, dolcemente adagiato nel borgo rurale di Colmello di Grotta, sul Monte Fortin, immerso nel verde. Un’antica casa colonica di circa un migliaio di metri quadri che da tempo è lo scrigno della memoria della civiltà rurale friulano-isontina. Capace di 2 mila visitatori l’anno, sostenuto economicamente – e qui si può parlare di un piccolo miracolo – soprattutto dal Comune di Farra, e aperto per vocazione alle giovani generazioni e al mondo della scuola. Istituito formalmente già nel 1981, il Museo di documentazione della civiltà contadina fu aperto al pubblico nel 1993, dopo un lungo e paziente lavoro di acquisizione e catalogazione dei materiali. Lo spazio espositivo, curato da quasi un decennio da una farrese doc, l’appassionata Chiara Conte, si articola in varie sezioni. «La felice intuizione – spiega – si deve in particolare a Marino Medeot, appassionato di storia contadina, che propose di allestire un museo in alcune stanze della casa colonica». E, grazie alla generosità dei privati e delle aziende agricole che hanno donato gli oggetti, e all’entusiasmo dei ragazzi delle scuole superiori che li hanno restaurati, questo progetto ha potuto concretizzarsi. I principali edifici del borgo sono stati ristrutturati su iniziativa dell’amministrazione comunale, proprio per ospitare una mostra permanente di oggetti legati alla vita e al lavoro nei campi, ma anche alle botteghe di antichi mestieri che non esistono più. Ora le 14 sezioni museali parlano della vita agreste nel periodo tra il 18° e il 20° secolo. Sono “raccontati” i mestieri del bottaio, calzolaio e fabbro, che hanno costruito molti strumenti indispensabili al lavoro dell’agricoltore. Al piano terra ecco la sala da pranzo, ove pare di sentire i profumi del minestrone e il crepitare del focolare, fra sedie e credenze in legno, pentole e padelle, oggetti per la vita di ogni giorno. La bottega del bottaio è ricostruita con il banco da lavoro, i compassi per disegnare il fondo delle botti, l’alesatore per fissarlo alle doghe, le pialle per lisciare il legno, e poi lime e trapani a mano. La cantina ripropone e ricostruisce le fasi dalla vendemmia alla conservazione. Vi si trovano aratri dell’inizio del ’900, spruzzatori per il solfato, un torchio in legno, imbuti, tini, damigiane. E ancora le botteghe del fabbro e del calzolaio, fra pinze, incudini, fucine. Al secondo piano, una camera da letto “double face”, con allestimento sia “da signori” che da semplici braccianti, e un suggestivo spazio dedicato alla religiosità popolare, con i tipici santini comprati nei pellegrinaggi, i libri del catechismo, i quadri a ricordo della prima comunione. Una risorsa fondamentale era poi l’allevamento del baco da seta. A Farra la bachicoltura aveva origini antiche, basti pensare che ricevette un forte impulso da Maria Teresa d’Austria e, nel 1725, venne costruito il famoso Filatoio. Nel museo vengono ripercorse la nascita dello stesso, le fasi di allevamento del baco e produzione della seta. Pienamente inseriti nell’economia agricola, la coltivazione del gelso (moràr) e l’allevamento del baco da seta (cavalìr) furono attività importantissime per la produzione serica, in cui trovarono impiego uomini, donne e bambini. «È un luogo della memoria di un tempo andato, quando la vita era scandita dal lavoro e, per così dire, dal suono delle campane – spiega Chiara Conte –. Ma oggi è anche un punto di incontro per le giovani generazioni. Puntiamo moltissimo non solo sulle visite scolastiche, ma anche sulla realizzazione di laboratori “in loco” che fanno del Museo un luogo vivo, dove si trasmettono vecchi e nuovi saperi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo