Così nacque la lotta armata in Italia

di Pietro Spirito

Negli “anni di piombo” la sinistra rivoluzionaria compì un salto strategico nell’uso sistematico della violenza in risposta al radicamento del sindacalismo riformista. Fu proprio la “frustrazione” derivata dal fatto che una sinistra non violenta, un mondo operaio più attento alle istanze riformiste che a quelle sovversive, stesse raccogliendo molti più consensi di una sinistra pronta a scatenare una vera e propria rivoluzione, ad avviare quelle stagione di lotte armate che avrebbe avuto il culmine con le Brigate Rosse. È questa la tesi di fondo attorno alla quale ruota il libro del giovane storico friulano. Gabriele Donato, “La lotta è armata”, ovvero “Estrema sinistra e violenza: gli anni dell’apprendistato 1969-1972” (pubblicato dall’Istituto regionale per la storie del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, pagg. 404, euro 24,00), poderoso studio che ricostruisce tutto il dibattito interno alla sinistra alla vigilia dell’entrata in scena delle BR.

Donato è nato nel 1976, proprio l’anno in cui si registrò una decisa impennata delle azioni terroristiche di sinistra, ma il suo approccio alla materia è quello dello storico maturo. Del resto, come nota Anna Maria Vinci nell’introduzione, a dispetto della mole di studi finora pubblicati gli anni di piombo non sono ancora diventati «consapevolezza comune» specie nelle nuove generazioni. Portato a termine grazie a una borsa di studio messa disposizione dalla famiglia del generale triestino Licio Giorgeri, ucciso a Roma nel 1987 da un commando dell’Unione comunisti combattenti, il libro di Donato si addentra a fondo nella complessa realtà di quegli anni.

Uno degli slogan degli anni Settanta era "tutto e subito", un'istanza che il sindacalismo riformista sembrò frenare. Nasce dunque da qui quella "frustrazione" di cui parla e che diede l'avvio alla scelta di passare alla lotta armata?

«Si creò effettivamente uno scarto importante - risponde Donato - fra l’ampiezza delle aspettative di quanti avevano animato le contestazioni fra il 1968 e il 1969 e le dinamiche effettive del cambiamento che pure quel ciclo di proteste alimentò: le organizzazioni sindacali, tuttavia, non si limitarono ad avere un ruolo frenante, ma “cavalcarono la tigre”, come si diceva allora. In questo modo recuperarono il controllo di mobilitazioni che erano sembrate – per alcuni mesi – in grado di innescare un vero e proprio processo insurrezionale. Questa capacità di “recupero” frustrò le aspettative che i gruppi dell’estrema sinistra avevano insistentemente alimentato. In quell’area era dilagata la certezza dell’inevitabilità di un esito rivoluzionario della crisi che si era aperta nel Paese: la rivoluzione non ci fu, tuttavia, e ciò disorientò l’estrema sinistra. Alcuni non vollero rassegnarsi, e optarono per quel che è stato definito “l’indurimento militare” della conflittualità sociale».

A partire dal caso di Giangiacomo Feltrinelli, quale fu il ruolo degli intellettuali nella costruzione di un "sistema armato"?

«Non furono pochi gli intellettuali sedotti dal mito della lotta armata: non c’era praticamente università in cui non si discutesse della resistenza vietnamita o delle guerriglie latinoamericane, e al centro dei tanti seminari organizzati attorno a quei “modelli” rivoluzionari si collocava l’esigenza di proporne con urgenza l’esportabilità in Occidente. I manuali dei guerriglieri brasiliani e uruguaiani venivano tradotti e pubblicati in numerosissime edizioni, e durante i contro-corsi organizzati nelle Facoltà occupate essi divennero veri e propri libri di testo. D’altro canto, quell’incredibile fiorire di pubblicazioni “sovversive” si rese possibile – oltre che per l’interesse che suscitavano – anche per la generosità di quanti (professori universitari, artisti e professionisti vari) elargivano cifre significative per far vivere le esperienze editoriali del cosiddetto “movimento”».

Le Br debuttarono con il sequestro Macchiarini: posto che la violenza era già una fatto politico quotidiano, fu quello lo spartiacque, il momento che segnò l'inizio della lotta armata, o si può individuare un momento precedente?

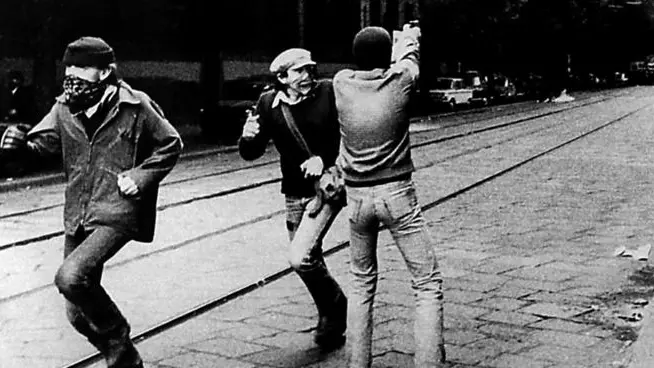

«La pistola puntata contro la tempia dell’ingegner Macchiarini fu usata e fotografata effettivamente come l’emblema di una fase nuova che doveva aprirsi: quel sequestro, durato pochi minuti, dimostrava la volontà dei brigatisti di far vivere una guerriglia vera e propria nelle principali città industriali del Nord Italia. L’azione in questione suscitò simpatie diffuse negli ambienti della sinistra più estrema: in tanti si illusero che l’immagine di vulnerabilità data da quell’ingegnere impaurito evidenziasse la presunta fragilità del sistema di potere che si voleva colpire. In precedenza non erano mancati gli atti di intimidazione, organizzati soprattutto ai danni di militanti neofascisti o di capi-reparto all’interno di grandi aziende, ma con quel sequestro-lampo rivendicato con enfasi i brigatisti dimostrarono l’intenzione di fare sul serio».

La strategia della tensione, le "stragi di Stato" furono viste come un'offensiva armata contro le lotte operaie: questo influì nella scelta di passare alla lotta armata, o la tesi restò confinata nel dibattito interno alla sinistra?

«La strategia della tensione fu certamente uno dei fattori che determinarono un rapido inasprirsi della lotta politica, ma nei gruppi della sinistra extraparlamentare la discussione sulla legittimità dell’utilizzo politico della violenza era già iniziata da tempo. L’aggressività del neofascismo e la durezza dimostrata dalle forze dell’ordine avevano già provocato, nei settori più oltranzisti del movimento studentesco, l’apertura di un confronto sull’opportunità di ricorrere a metodi di lotta armata: i servizi d’ordine, in altre parole, si stavano già organizzando con finalità non solo difensive».

La lotta armata non riuscì mai a coinvolgere quelle che venivano definite "le masse": perché?

«Chi scelse la lotta armata non potè che agire a volto coperto, e già questo limitava significativamente le possibilità che quella strategia potesse raccogliere adesioni importanti: era la logica stessa dell’azione terroristica a imporre la prudenza cospirativa, e con essa livelli di coinvolgimento piuttosto circoscritti. Ma non si trattò solo di questo: le “masse” allora si riconoscevano in alcune grandi organizzazioni che si stavano dimostrando in grado di ottenere risultati significativi, innanzitutto sul piano economico e sociale. Il cosiddetto “sindacato dei consigli”, che raggruppava – soprattutto fra i metalmeccanici – tutte le principali sigle dimostrò una capacità reale di incidere sui rapporti di forza nelle fabbriche e nella società: la “classe operaia” che l’estrema sinistra evocava continuamente si raggruppò attorno ai consigli di fabbrica, non li abbandonò. Essa sostenne – a grande maggioranza – l’impegno per le riforme, non lo osteggiò, come invece avrebbero voluto coloro che optarono per la lotta armata».

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo