L’antico reportage al frenocomio di Trieste

di Claudio Ernè

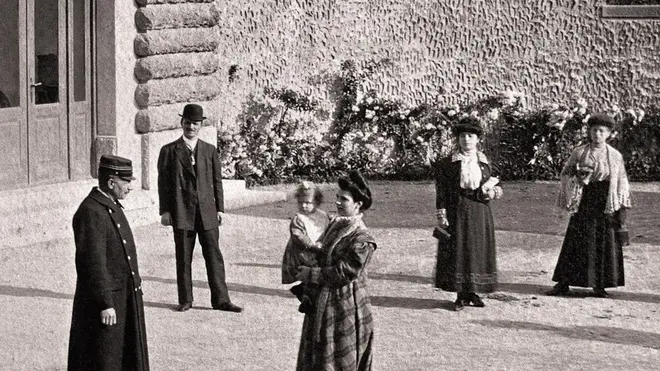

È una fotografa austriaca l’autrice del primo servizio realizzato nel manicomio di San Giovanni all’inizio dello scorso secolo. Si chiamava Marianne Strobl e per un secolo il suo preciso lavoro di documentazione, acquistato dal Comune di Trieste per 500 corone, è stato attribuito erroneamente a fotografi maschi. Nessuno ha mai avuto un dubbio, nessuno ha mai pensato che una fotografa avesse potuto documentare con tante precisione e proprietà quanto era stato appena realizzato dall’architetto Lodovico Braidotti. La soluzione di questo giallo – la riparazione di una profonda ingiustizia - ha però aperto altri interrogativi di difficile soluzione. Perché Marianne Strobl non ha mai scritto il proprio nome di battesimo sulle immagini, limitandosi a una generica e fuorviante “M”? Perchè la “M” con puntino accanto compare anche nei documenti ufficiali conservati negli archivi del Municipio di Trieste mentre negli stessi registri ogni altra persona è indicata con nome e cognome?

Una rinuncia difficile da capire, specie su atti ufficiali. Una mimetizzazione forse cercata, forse subita, per poter competere ad armi pari con i “colleghi” e con la cultura maschile imperante un secolo fa. Le discriminazioni, specie all’epoca, erano in agguato.

Ma andiamo con ordine e ripercorriamo le tappe di questa indagine.

Le 35 immagini realizzate nel 1909 all’interno del nuovissimo “Frenocomio” sono tutte firmate sulla base con vistoso inchiostro rosso carminio. Compare puntuale la “M” con il puntino accanto; poi il cognome Strobl molto diffuso in Austria, la sigla “ph”che sta per “photographer” e l’indicazione della città, Wien, Vienna. Per quasi un secolo gli storici della fotografia che si sono imbattuti nelle immagini del manicomio triestino realizzate da “M” avevano avanzato svariate ipotesi, tutti declinate al maschile. L’autore del servizio poteva chiamarsi Max, Maximilian, Mario, Marcel, Moritz. Nessuno aveva pensato a Maria, Maddalena, Marisa, Mara, Michela o Marianne.

Anche negli “Annali - la fotografia in Italia 1845-1945” realizzati nel 1979 da Carlo Bertelli e Giulio Bollati per la casa editrice “Giulio Einaudi”, non compare il nome di Marianne Strobl nelle didascalie delle tre immagini del manicomio di Trieste pubblicate nel primo dei due volumi. Vi si legge solo il cognome “Strobl”, senza altre attribuzioni. Stessa scelta nell’indice, segno questo che le ricerche dei due autori e dei loro consulenti non erano approdate a nulla di definitivo. Nel dubbio avevano eliminato ogni indicazione sul nome di battesimo previlegiando solo il cognome. Come accade a scuola o nelle caserme. i

Ora dall’archivio informatizzato del Museo dell’Albertina di Vienna, consultabile via internet, sono emerse oltre alla verità storica anche altre informazioni importanti. Lo studio di Marianne Strobl, accoglieva i clienti nei pressi del Prater, in Kalmgasse 3. La titolare era specializzata - lo si legge sul timbro impresso anch’esso nell’inchiostro rosso – nella realizzazione di immagini illuminate dalla luce del “Blitzlicht”. Il primo rudimentale “lamp. o” che utilizzava la polvere di magnesio a cui veniva dato fuoco. Ma anche nel timbro il nome “Marianne” è mimetizzato dalla solita “M”.

Altrettanto accade nei verbali e nei registri in cui venne annotato l’acquisto delle fotografie e delle lastre di vetro da cui erano state ricavate le stampe. Perché i funzionari del Comune abbiano omesso il nome di battesimo dell’autrice non si sa, come non si sa perché il Municipio, retto all’epoca dai liberal nazionali di sentimenti irredentisti filo italiani abbia pagato a una fotografa austriaca un servizio che avrebbe potuto essere realizzato da professionisti triestini.

Perché questa scelta controcorrente, quando in città erano disponibili tanti valenti professionisti? Francesco Penco, Carlo Wulz, Mario Circovich, tanto per far alcuni nomi.

Nel 2008 una ricerca negli archivi comunali aveva rivelato che l’autore - ora diventato autrice – si era fatto avanti con la giunta del podestà Alfonso Valerio, offrendo il servizio fotografico sul manicomio. Era già confezionato.

Il primo dicembre 1909 era stata adottata la delibera 1799/1- 09 in cui il Municipio diceva sì all’acquisto “di 35 lastre fotografiche con riproduzioni del nuovo frenocomio, offerte dal fotografo specialista Strobl, approvando all’uopo la spesa di corone 500 da prelevarsi dall’importo di corone duemila già stanziato per la pubblicazione di un opuscolo illustrativo sul frenocomio. Anche in questo verbale si legge fotografo e non fotografa. Di questo opuscolo oggi non si sa nulla, nonostante le ricerche compiute anche all’archivio di Stato: più d’uno degli “investigatori” ritiene che non sia mai stato stampato.

Un ulteriore problema è costituito dalle immagini acquistate nel 1910 dal Comune. Sono scomparse anch’esse, inghiottire nel vortice delle collezioni conservate nei numerosi musei cittadini. Trentuno delle 35 immagini firmate in rosso da Marianne Strobl sono oggi consultabili grazie agli eredi dell’architetto Lodovico Braidotti che hanno conservato la grande scatola in cui le fotografie erano state inserite nel 1910. Una delle immagini è scomparsa qualche anno fa durante un prestito: tre hanno preso il volo non si sa dove e quando.

Un altro analogo servizio fotografico, privo però della scatola, nel 1976 era ancora conservato nell’archivio dell’Ospedale psichiatrico provinciale. Chi scrive l’aveva riprodotto. Poi di questa versione di proprietà dell’Opp si sono perse le tracce. Non è chiaro se le copie sparite fossero quelle acquistate dal Comune nel 1910 o se invece si trattava di una terza versione dello stesso servizio realizzata per la Direzione del frenocomio da una certa M. Strobl, giunta a Trieste dalla capitale dell’Impero per “disegnare” con la luce sulle lastre di vetro cosparse di sali d’argento, il “livello zero” del manicomio appena entrato in attività.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo