Così Frida Kahlo mette la morte sulla pubblica piazza

Non è facile andare “oltre il mito” quando si parla di Frida Kahlo (1907-1954), «la leggenda che si è creata attorno alla vita dell’artista è spesso servita solo ad offuscare l’effettiva conoscenza della sua poetica» spiega Diego Sileo, curatore della mostra “Frida Kahlo. Oltre il mito” appena inaugurata al Mudec-Museo delle culture di Milano, visitabile fino al 3 giugno.

«Nel migliore dei casi – prosegue Sileo – la sua pittura è stata interpretata come un semplice riflesso delle sue vicissitudini personali o, nell’ambito di una sorta di psicoanalisi amatoriale, come un sintomo dei suoi conflitti e disequilibri interni. L’opera si è vista quindi radicalmente rimpiazzata dalla vita e l’artista irrimediabilmente ingoiata dal mito». L’esposizione propone invece una nuova chiave di lettura attorno e sulla figura dell’artista messicana grazie al ricchissimo materiale inedito proveniente dall’archivio ritrovato nel 2007 di Casa Azul, la dimora di Frida a Città del Messico, e da altri importanti archivi come quelli di Isolda Kahlo, di Muguel N. Lira e Alejandro Gomez Arias.

Più di un centinaio di opere, molte provenienti dalle due più importanti e ampie collezioni di Frida Kahlo del mondo, il Museo Dolores Olmedo di Città del Messico e la Jacques and Natasha Gelman Collection, tra dipinti, disegni, fotografie, filmati, accanto a lettere e documenti per ricostruire sicuramente la sua storia, ma anche per capire il contesto in cui è vissuta, una donna che desiderava esplorare se stessa in un Messico che si stava trasformando in maniera straordinaria e con un padre, Guillermo Kahlo, fotografo eccellente, ebreo tedesco, che ne ha sicuramente influenzato, in profondità, la formazione e la personalità.

Il percorso espositivo, pensato e costruito dopo un attento studio dell’archivio privato di Frida Kahlo da cui sono emerse alcune tematiche come «l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente dell’Io, l’affermazione della messicanità, la sua leggendaria resilienza», è stato articolato in quattro sezioni, secondo un criterio analitico delle opere: Donna, Terra, Politica, Dolore.

Artista donna in un paese che, nella prima metà del XX secolo, nei musei esponeva solo pittura ad opera di artisti uomini; la sua presenza, in un contesto di questo tipo è già prova di una straordinaria personalità, accanto a un tipo di pittura che privilegia il ritratto e l’autoritratto, ma soprattutto mette in mostra la propria femminilità in maniera diretta, esplicita, a volte violenta. È stata, a tutti gli effetti, la prima artista donna a fare del proprio corpo un manifesto, «il corpo di Frida immolato sotto gli sguardi impietosi del pubblico è, allo stesso tempo, un corpo inevitabilmente sacrificale e politico, un corpo che reagisce e rivendica, più in generale, un ruolo di uguaglianza», per usare le parole del curatore. I suoi autoritratti e ritratti diventano segno poetico, mirano a sottolineare la fragilità, la sofferenza e l’emotività struggente del genere umano come si può constatare in opere come “Henry Ford Hospital” del 1932 e “La colonna spezzata” del 1944, visibili in mostra.

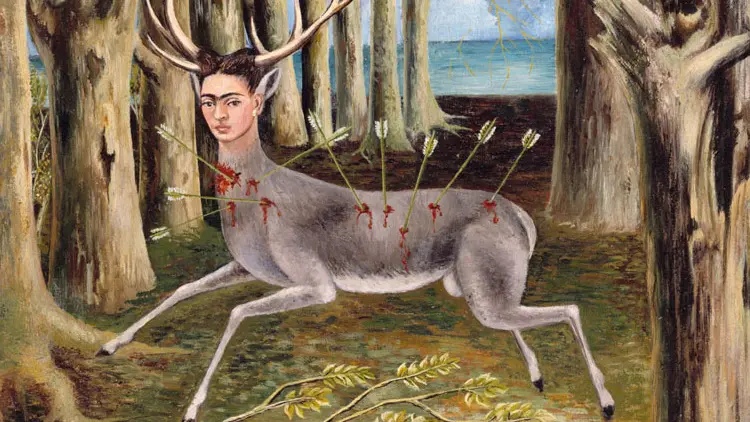

Non si può poi pensare e leggere l’opera di Frida senza fare riferimento alla Terra, con cui si è sempre identificata e da cui ha sviluppato un interesse per gli elementi della natura, stabilendo una serie di relazioni contraddistinte dall’iterazione simbolica e simbiotica tra la somatica e il paesaggio naturale, “Il piccolo cervo”, dipinto del 1946, esplica perfettamente questo pensiero, oltre ad avergli attribuito anche una connotazione politica.

Alla Politica l’intera opera di Frida Kahlo ha sempre fatto riferimento. Le immagini diventano veicolo di resistenza sociale e dell’opposizione, senza ricorrere mai alla mera retorica dell’ideologia. La sua arte non può essere separata da una matrice storica e culturale specifica e da una forte visceralità, a sua volta condizionata da tematiche specifiche di classe ed etnia.

E poi il Dolore, mai celato o nascosto, ma al contrario esibito. «Frida porta la morte sulla pubblica piazza», rimuovendo il confine tra ciò che è vivo e ciò che non lo è, tra il personale e l’impersonale. Il suo stato fisico, fortemente segnato da malattie fin dall’infanzia e compromesso ulteriormente da un pauroso incidente a 19 anni, diventa così luogo in cui coltivare lo spirito e nel quale dar vita a un linguaggio pittorico in grado di registrare la memoria pittorica del dolore nella sua dimensione quotidiana e nelle sue tragedie.

Parte integrante della mostra “Frida Kahlo Oltre il mito” è anche l’esposizione “Il sogno degli antenati. L’archeologia del Messico nell’immaginario di Frida Kahlo”, a cura di Davide Domenici e Carolina Orsini, che si snoda sulle due vetrine ricurve che si affacciano sulla nuvola centrale del museo. Si tratta di una serie di oggetti archeologici ed etnografici messicani della collezione permanente del Mudec, foto storiche e immagini di opere di Frida Kahlo, che evidenziano come il mondo indigeno e il passato precolombiano siano elementi fondanti nell’opera dell’artista. Per info: www.mudec.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo