Dalla Carnia all’Istria gli antichi cramars sono come i migranti

I popoli si spostano da sempre. Per necessità, per fame oppure scacciati dalle guerre. Nomadi per necessità più che per scelta. Dal quel lontano antenato che si mise in cammino dall’Africa e si diffuse dappertutto. Così, nei secoli, gli uomini hanno viaggiato, hanno conosciuto nuovi posti, si sono mischiati intrecciando genealogie. E magari poi sono tornati indietro, rifacendo all’incontrario il cammino dei padri.

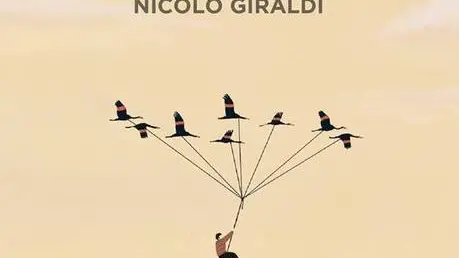

Nicolò Giraldi ha scelto di affondare il suo occhio di giornalista e scrittore nelle pieghe di una di queste rotte. Con “Nel vuoto. Il cammino dei dimenticati” (Ediciclo, pagg. 151, euro 14) si è messo sulle orme dei carnici che dal XV al XVIII secolo lasciavano Canale di Gorto per raggiungere Dignano, in Istria. Partivano con un cramar, una cassetta dove tenevano le loro cose, avvolti in mantelle di panno. A cavallo chi poteva, più spesso a piedi. Andavano a cercare della terra più generosa dove tentare una vita migliore, a volte tornavano dall’Istria portando tra le montagne malvasia e olio.

Così li ha fatti anche lui, quei trecento chilometri a piedi. Passo dopo passo, in venti giorni di cammino. Intrecciando storie raccolte negli archivi con le memorie private. Giraldi non è nuovo a una narrazione che nasce a tavolino, mettendo a frutto i suoi studi di storia, e prende poi vita attraverso la polvere delle strade. Qualche anno fa ha raccontato i due mesi di cammino da Londra a Trieste nella “Grande guerra a piedi”, libro che ha vinto il premio Saverio Tutino–Giornalista 2015.

Giraldi si immedesima con i carnici, li sente camminare accanto, ne immagina i pensieri. Ma quando arriva in Istria e a Vergnacco si aggira fra le case abbandonate e i sassi delle frazioni scomparse, cominciano a pulsare i ricordi delle vicende famigliari, nei cui racconti vivono altre storie, altre migrazioni, come quelle di chi abbandonò le terre passate alla Jugoslavia nel secondo dopoguerra.

Migrazione è la parola che tiene la ribalta nella cronaca di questi anni. Vi si fa informazione e disinformazione, si giocano le elezioni. Ma come facciamo, si chiede Giraldi, a parlare di migrazione in maniera competente se non conosciamo la nostra memoria? Così ha scelto di raccontare questa migrazione dimenticata. Partendo da canale di Gorto, e scendendo lungo il corso del Tagliamento, poi valicando il Torre e l’Isonzo, approcciando i contrafforti del Carso fino alla valle del Quieto e alla terra rossa dell’Istria, ai paesi abbandonati da altre migrazioni, ha ripercorso il cammino dei Gortani, dei Rovis, dei Sottocorona. Ha ricostruito il loro cammino dalle testimonianze scovate negli archivi, ha interrogato le lapidi dei cimiteri, perché i nomi incisi sono come i sassolini lasciati per strada da un popolo in marcia, e laddove non aveva altri indizi ha unito con l’immaginazione i tratti mancanti.

Nella fatica dell’andare a piedi, nel sopportare le piccole avversità, la pioggia, il rischio di perdersi, cose lontane da un mondo abituato alla sicurezza del nastro d’asfalto, il pensiero si asciuga e tutto appare più chiaro. Un casuale incontro con dei migranti contemporanei, pakistani e afghani in attesa del permesso di soggiorno, intenti a cucinare fagioli e pollo ai margini della strada, fa scattare agli occhi del giovane narratore con lo zaino in spalla la sovrapposizione tra i gli antichi carnici e quelli che la burocrazia chiama richiedenti asilo. A ben vedere non è la stessa umanità in marcia sulle piste della fame, del bisogno?

È un libro fatto di molte persone, tra compagni di viaggio occasionali e voci trovate per strada. L’arte dell’incontro lo innerva, gli dà quel calore che solo le parole attorno a un tavolo, il condividere un bicchiere di vino rendono possibile. Si mangia e si beve spesso, in queste pagine, e l’ospitalità si costruisce attorno a questi semplici gesti, vivifica memorie appassite, fa ripescare altre migrazioni, come quelle delle Aleksandrinke, le balie goriziane che partivano per Alessandria d’Egitto. «Siamo responsabili della perdita di memoria - lamenta Giraldi - dovremmo resuscitare l’ospitalità e trasformarla in una medicina». Il cammino, si scopre alla fine del viaggio, non è terapia, il cammino logora. Allora, perché questo viaggio? Per raccontare storie carniche, storie di frontiera. Come quella di Primo Rovis, costretto dagli esiti della guerra a lasciare l’istriana Gimino e che Giraldi immagina, ormai ricco imprenditore del caffè, tornare in Carnia, a Valpicetto di Rigolato in un viaggio alle origini degli avi. È lassù, tra gli stavoli e le malghe oppure nella campagne che si trova ancora una porta che si apre, qualcuno che accoglie. La città, alla quale il viandante Giraldi ritorna alla fine del cammino respinge con le sue grida, il traffico, le urla della gente: è un mondo maligno «che riposa più vivo che mai».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo