Dino Campana vita e malasorte del poeta visionario dei Canti orfici

Roberto Carnero

Se c'è la vita di un poeta italiano del Novecento che può essere letta (e raccontata) come un romanzo, è quella di Dino Campana. Alla quale Gianni Turchetta dedica una ponderosa biografia: “Vita oscura e luminosa di Dino Campana poeta” (Bompiani, pp. 460, euro 18). Un saggio ponderoso, come dicevamo, assai documentato, ma anche vivace e avvincente, sia per le indubbie doti di scrittura dell'autore, professore di Letteratura italiana contemporanea all'Università Statale di Milano, sia per la materia in sé, che si presta particolarmente a essere svolta in una narrazione.

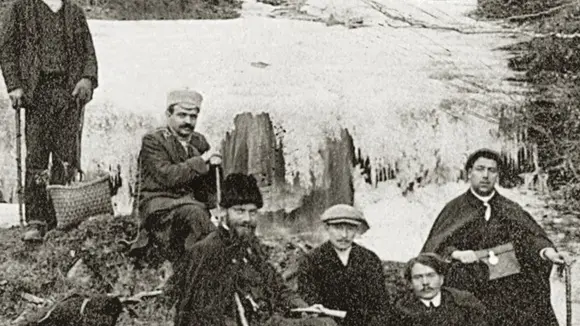

Campana nasce nel 1885 a Marradi, sull'Appennino tosco-romagnolo. Figlio di un maestro elementare, rivela presto un'indole inquieta e una straordinaria sensibilità, ma anche alcuni segni di squilibrio mentale. Dopo il liceo a Faenza, frequenta corsi di chimica alle Università prima di Bologna e poi di Firenze. Incapace di adattarsi alla normalità borghese (per le sue stravaganze ha a che fare spesso tanto con la polizia quanto con le istituzioni psichiatriche), preferisce viaggiare, svolgendo i mestieri più diversi (minatore, fuochista sulle navi, suonatore di organetto, venditore di stelle filanti alle fiere...): nell'Italia settentrionale, in Svizzera, a Parigi nel 1907, in Argentina nel 1908, con ripetuti vagabondaggi in Toscana. Tra il 1913 e il 1914 frequenta i circoli fiorentini delle riviste "La Voce" e "Lacerba".

Dopo una turbolenta relazione, negli anni 1916-1917, con la scrittrice Sibilla Aleramo, di cui resta testimonianza in un carteggio, altri viaggi e un tentativo fallito di arruolarsi in occasione dell'entrata in guerra dell'Italia, trascorre gli ultimi anni di vita nel manicomio di Castel Pulci (vicino a Firenze), dove era stato ricoverato nel 1918 e dove morirà nel 1932.

Le prime testimonianze della vocazione letteraria di Campana risalgono al 1912. Negli anni fiorentini l'autore presenta a Papini e Soffici, per averne un giudizio, un manoscritto di prose e di versi, che però viene smarrito (sarà rinvenuto tra le carte di Soffici nel 1971). Così gli capita ciò che nessuno scrittore augurerebbe mai a se stesso: si trova costretto a ricomporre i testi a memoria e li pubblica a sue spese da un tipografo di Marradi nel volume Canti orfici (1914). Raccolta di poesie, di prose liriche e di frammenti, l'opera presenta un impressionismo affine a quello dei vociani, che però vira spesso verso un simbolismo che ricorda Rimbaud, il poeta prediletto da Campana insieme con Baudelaire.

«La storia di Dino Campana - precisa Turchetta - è una storia dolorosa e sconvolgente, piena di disordine e di sofferenza, che assomiglia fin troppo a un romanzo. È necessario però specificare che siamo ancora qui a parlarne non tanto per l'indubbio fascino che ne promana, e per tutto quanto la sua vicenda ci può ancora dire sulla marginalità e sulla follia, ma perché Campana è l'autore dei Canti orfici, uno dei libri capitali della poesia del XX secolo. Di pazzi e scombinati ce ne sono tanti, ma di autore dei Canti orfici ce n'è uno solo».

Il titolo del suo capolavoro, richiamando la figura del mitico Orfeo (capace di smuovere con il canto gli elementi della natura), rimanda a un'idea della poesia come arte capace di suggestione, evocazione, magia, sortilegio. Da qui il carattere peculiare delle liriche campaniane: un andamento che si basa su intuizioni, immagini, folgorazioni improvvise, rinunciando a ogni filo logico-razionale e discorsivo.

La produzione di Campana rappresenta uno degli esiti più significativi del Decadentismo europeo ed eserciterà un importante influsso sulla poesia italiana successiva: per l'intensità visionaria e per la suggestione del suo linguaggio, sull'Ermetismo (di cui è considerato una sorta di precursore) e, per la sua radicale opposizione alla tradizione letteraria, sui poeti della Neoavanguardia degli anni Sessanta. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo