Giorgio Caproni amava i versi di Marin e di Saba il rapporto intimo con Trieste

L’INTERVISTA

Due anni fa all’esame di maturità i suoi “Versicoli quasi ecologici” lo avevano portato alla ribalta nazionale, e ancora lo scorso anno, dopo la catastrofe del ponte Morandi, l’evocazione della ‘Litania’ per la sua “Genova di tutta una vita” lo ha laureato addirittura autore pop.

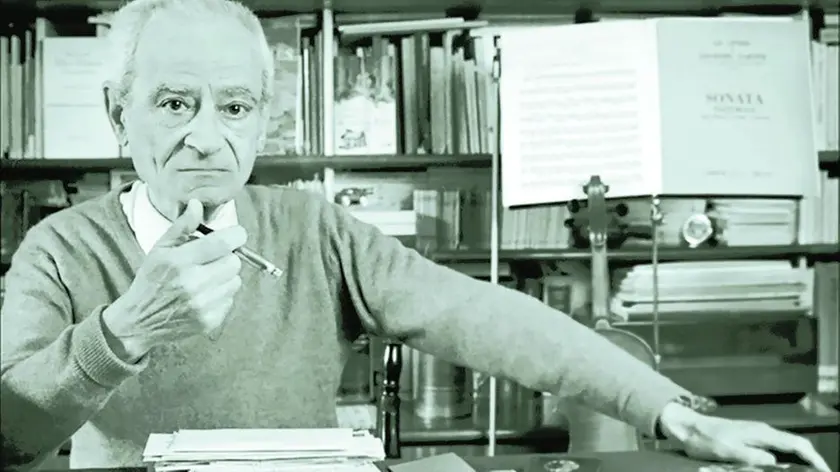

«Giorgio Caproni è ormai un poeta riconosciuto dai critici e per i lettori riconoscibile» afferma Alessandro Ferraro, assegnista di ricerca all’Università di Genova che ha curato il ‘Taccuino dello svagato’ (Passigli, 270 pagg., 28 euro), una raccolta di articoli scritti dal poeta per “La Fiera letteraria”, che sarà presentato domani alle 18.30 al caffè San Marco.

Ferraro, lei ha titolato il suo saggio introduttivo ‘Solo chi è distratto si accorge degli spiccioli per terra’. Cosa vuole dire?

«La svagatezza di Caproni è apparente. Col ‘Taccuino’ si dimostra molto attento, anche alle cose ritenute dai più di poco conto se non ignorate. Nel mondo urbanizzato del ‘boom economico’ regolato dall’equazione ‘il tempo è denaro’, elogia lentezza, poesia e provincia. Una vera e propria resistenza. Si pensi alle pagine dedicate a Boccadasse, borgo genovese di marinai che si ribellarono al piano regolatore».

A quando risalgono gli scritti del volume?

«Il libro raccoglie le prose apparse sulla ‘Fiera Letteraria’ tra il 1959 e il 1961, anni di fittissime collaborazioni per Caproni. Si sentiva appesantito, soprattutto dal lavoro quasi coatto di recensore. In una pagina di ‘Taccuino’ descrive il suo ‘tavolino che si piega sotto il peso dei libri da recensire’, un’immagine che rende evidente questa stanchezza. Il ‘Taccuino’ diventa allora il luogo della libertà».

Quali sono gli argomenti che sceglie?

«Non ci sono dei temi prefissati. Si va dalle riflessioni sulla poesia e sul progresso ai ricordi d’infanzia, come quando sognava di fare il macchinista dei treni, ci sono racconti di viaggio e si inventa anche delle recensioni, come quella a una risma di pagine vuote».

Nella sua poesia Caproni usa una lingua ridotta all’osso, nominalistica, con pochi aggettivi. Com’è la lingua del ‘Taccuino’?

«Ha poco in comune con quella del Caproni poeta, lo ‘svagato’ è verboso, non cesella troppo ma si compiace della propria scrittura che si legge, infatti, con gusto. Colpisce, d’altro canto, come certi sintagmi, frasi o figure di queste prose si sovrappongano ad alcuni versi, citandoli o anticipandoli».

Caproni aveva studiato violino e composizione: ci sono spunti che riguardano la musica?

«Non ci sono pezzi esplicitamente dedicati alla musica, il che potrebbe sorprendere pensando a come si è poggiata su certe partiture la sua poesia, da ‘Il franco cacciatore’ a ‘Il conte di Kevenhüller’. Però non mancano i riferimenti, soprattutto nelle metafore e in certe allusioni spesso estratte da un catalogo musicale raffinato. Che dire poi della divagazione-deviazione sulla strada per Roma con due direttori d’orchestra che con una bella cadenza e un intervallo arioso lo portarono alle fonti del Carducci?».

Veniamo ai rapporti con i poeti di ambito giuliano.

«Mi viene in mente Biagio Marin, con cui c’è stato uno scambio di lettere, che sono custodite tra Grado e Firenze e che varrebbe la pena pubblicare. Vi sono alcuni appunti di diario di Marin ricchi di aneddoti e non pochi scritti critici di Caproni dedicati alle raccolte di versi che giungevano da Grado, da ‘Tristessa de la sera’ a ‘La vita xe fiama’. Penso poi alla stima manifestata per Claudio Magris, che a sua volta introdusse, per Rizzoli, la traduzione di Caproni di ‘Max e Moritz’ di Wilhelm Busch, fumetto pionieristico del 1865. Non dimentichiamo infatti che Caproni fu anche un notevole traduttore, soprattutto dal francese e dallo spagnolo».

Nelle Teche della Rai c’è un’intervista in cui Caproni parla di Saba e ammette che inizialmente non apprezzava troppo la sua poesia.

«Caproni si avvicinò tardi a Saba, e non lo entusiasmò quella che considerava una poesia troppo casereccia, caratterizzata da una musicalità non aggiornata e da una sostanziale invadenza del poeta in terza persona e distinto dall'uomo. Col tempo Caproni concesse, però, all’autore del ‘Canzoniere’ l’onore di aver impartito ai poeti una lezione importante: resistere alla novità a oltranza e non perdersi ‘nella foresta dei simboli’. È, credo, il rapporto della poesia di Saba con la città di Trieste che maggiormente colpì Caproni, che si pensi a Livorno ma soprattutto alla sua Genova, ‘città dell’anima’». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo