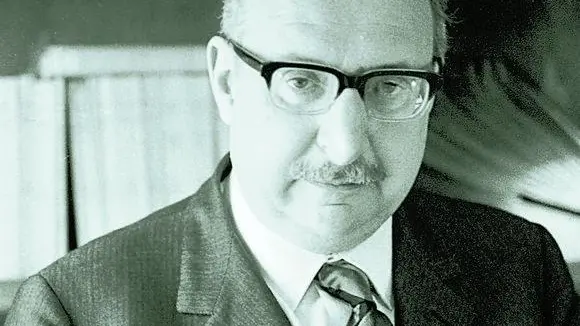

Giorgio Manganelli “redattore di epitaffi” così le recensioni diventavano arte

Per fare un’antologia bisogna necessariamente scegliere e scartare. A Giorgio Manganelli quest’operazione non piaceva, ragion per cui non vedeva di buon occhio le raccolte. Per definirle usava un’iperbole: ‘legittima strage, massacro commercialmente attendibile’. Perciò, quand’era in vita, uscì solo una raccolta di sue recensioni (‘Laboriose inezie’, Garzanti, 1986). Due anni fa, a cura della figlia Lietta (che Manganelli ebbe con la moglie triestina Fausta Chiaruttini) Aragno pubblicò le prose scritte per le riviste (‘Non sparate al recensore’).

Oggi, a trent’anni dalla morte del ‘Manga’, Adelphi manda alle stampe 'Concupiscenza libraria' (pagg. 454, euro 24) che riunisce, per la prima volta in volume, le recensioni uscite su quotidiani e settimanali dagli anni Settanta al 1990. Che piacere ritrovare la sua intelligenza, rivestita da una prosa di altissimo livello e impreziosita da una sulfurea ironia, l'inconfondibile impronta che ha contraddistinto la sua frenetica attività di recensore.

Posto che, parole sue, "una persona moralmente impeccabile non scrive libri", una volta che qualcuno ha, per così dire, peccato, il frutto della perdizione capita tra le mani del lettore. Che, a volte, diventa recensore. Manganelli era un lettore onnivoro - nella sua casa romana aveva accumulato circa diciottomila volumi - e tale era sempre rimasto; anche quando si metteva alla macchina da scrivere, "questa mite mitragliatrice giocattolo", come la chiamava lui, e cavava fuori degli improvvisi che elevavano il mestiere del recensore a qualcosa che lo imparentava alla vera letteratura, era sempre la passione del lettore che ne governava gli umori, mai il rigore del saggista.

Si considerava un 'redattore di epitaffi' alle prese con un'attività futile, "gesto miserabile, irresponsabile, ritaglio di chiacchiera, gomitolo di inutili aggettivi, di frivoli avverbi, di risibili sentenze". Ma questa sua sprezzatura per la recensione era solo apparente, era uno dei suoi scherzi (Manganelli, ha ricordato la figlia Lietta, era pervaso da momenti di assoluta gigioneria in cui si divertiva a provocare le persone). Le sue recensioni erano giochi verbali che si concludevano con acute stilettate. Leggiamo cosa scriveva a proposito della riedizione di 'Una vita violenta': "il patetismo pasoliniano è talmente fatuo da sembrare una burla: ossessionato dall'autentico, Pasolini non poteva non precipitare nelle tiepide sabbie del falso". E se Moravia "gli era simpatico, ma i suoi libri no, sembravano sogni ingegnosamente malati di un uomo sano", amava Isaac Singer, che aveva il potere di cambiargli l’umore, raddrizzargli una giornata andata storta, renderlo blandamente filantropo, apprezzava il ‘post austroungarico’ Joseph Roth, scopriva il Rex Stout dell’elegante e singolare ‘Due rampe per l’abisso’, ribadiva il suo elogio per il fascino teologico dell’indolente Oblomov. Attratto da certe letture stravaganti, tesseva lodi a Iginio Ugo Tarchetti, scrittore macabro e fantasmatico della Scapigliatura di fine Ottocento.

Nel suo atlante di recensore seguiva una personale rotta che lo portava usare i libri per abilissimi esercizi di stile. Volteggiava sulla tastiera con una leggerezza sorprendente nonostante l'uso della paratassi e degli incisi. Non voleva essere semplice e chiaro, anzi, in polemica con Primo Levi si produsse in un elogio dello ‘scrivere oscuro’. Quando prendeva in mano un libro e decideva di dedicargli un articolo, era lontanissimo dall'idea di spiegarlo. Partiva da lì e ci girava attorno, guardava altrove, esibiva tutti i suoi fuochi d’artificio retorici. La ricca, sontuosa prosa di Manganelli e il suo stile, come l'uso che faceva dell’ormai scolorito punto e virgola, sono lontanissimi da noi, e ciò fa di questo libro un felice e sonoro reperto che giunge da un passato in cui si scriveva in un certo modo perché c'era un pubblico in grado di capirlo. Un dono prezioso che va, direbbe ‘il Manga’, delibato. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo