Non si nasce più: culle vuote in Friuli Venezia Giulia, nuovo record negativo nel 2025

La flessione riguarda tanto i centri urbani quanto le periferie: aumenta il numero di over 65: sono più di 180 mila

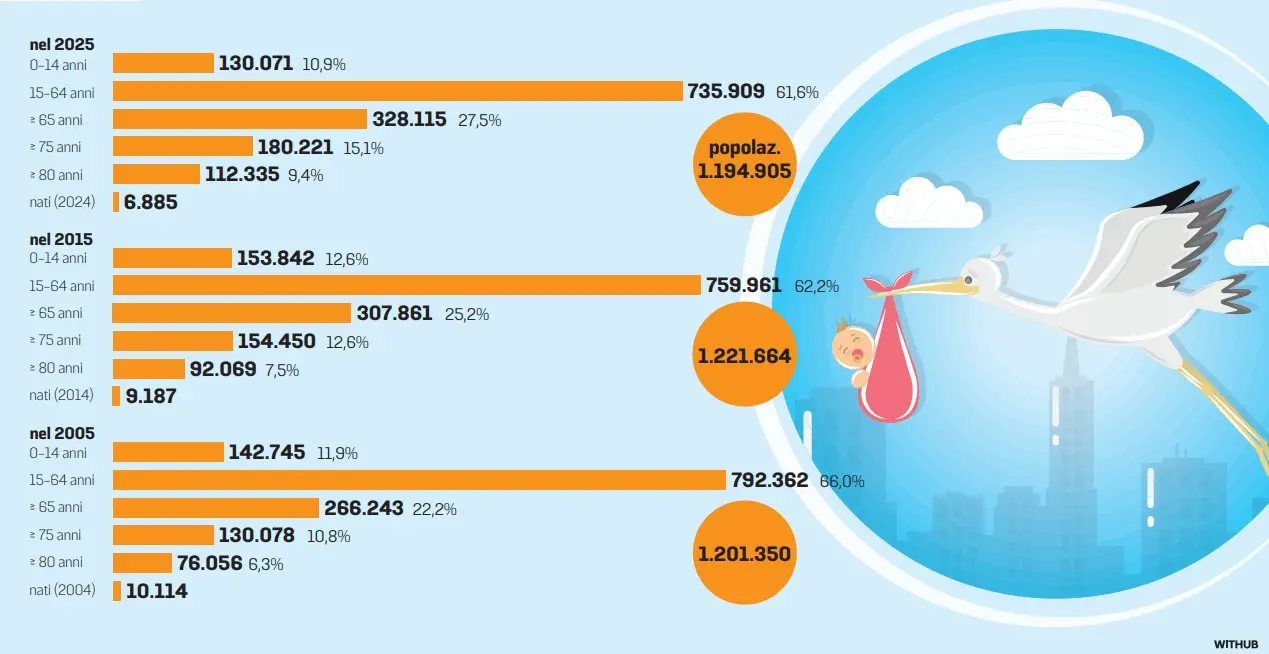

C’erano una volta i bambini che giocavano per strada. E ci sono tuttora, a giudicare dai cartelli stradali che qualche sindaco, anche in Friuli Venezia Giulia, ha sistemato all’ingresso del paese come invito a moderare la velocità. Il sospetto è che si tratti di inguaribili ottimisti. E che i bambini a giocare in strada siano una razza in via di estinzione. La realtà è un’altra, fatta sempre più di culle vuote, di punti nascita in bilico per il basso numero di parti, di classe e sedi scolastiche a rischio chiusura. Il 2025 vedrà purtroppo rafforzarsi questa tendenza: lo si può dare pressoché per certo, alla luce dei dati Istat relativi ai primi cinque mesi dell’anno, che in Friuli Venezia Giulia hanno visto appena 2.563 nascite, poco più di cinquecento al mese.

Un nuovo record negativo

Vero che i dati non arrivano neppure a metà anno, ma quello che si profila è un nuovo record negativo dopo un 2024 che aveva già fatto segnare il minimo storico di 6.885 nati. Tra gennaio e maggio erano stati 2.836, quasi 300 in più rispetto a quest’anno: da qui la certezza pressoché ineluttabile di un nuovo record negativo.

Sarebbe, o meglio sarà, il diciottesimo anno di fila in flessione. Il fenomeno, infatti, prosegue ininterrottamente dal 2008, dopo il picco storico di 10.569 nascite toccato nel 2007. Calo e invecchiamento della popolazione vanno di pari passo: con 6.885 nascite e 14.638 decessi, nel 2024 il Friuli Venezia Giulia avrebbe perso quasi 8 mila residenti, sulla base del semplice andamento naturale. A mitigarne gli effetti, fino quasi ad azzerarli, la somma dei due saldi migratori: dai flussi tra Fvg ed estero sono arrivati infatti 5 mila residenti in più, frutto del saldo tra 9.400 arrivi e 5.400 partenze, dalle migrazioni interne 2.200. Va così anche quest’anno: da gennaio e maggio si sono registrare 2.563 nascite a fronte di 6.239 decessi, ma l’apporto dei flussi migratori (sempre considerando la somma algebrica tra arrivi e partenze) ha portato quasi 3.300 residenti in più, contenendo in poche centinaia di persone (-424) il calo della popolazione.

Inverno e glaciazione

Se il calo delle nascite è generalizzato e riguarda tanto i principali centri quanto il resto del territorio, la sua entità varia parecchio tra le aree urbane e quelle più periferiche, in particolare la montagna e le cosiddette aree interne, dove l’inverno demografico ha già i contorni di una glaciazione, apparentemente irreversibile. Diversi i comuni che devono attendere anni prima di sentire il pianto di un neonato (vedi il pezzo a fianco), molti quelli dove la percentuale di anziani, che a livello regionale si avvicina progressivamente alla soglia del 30% (oggi gli over 65 sono il 27,5% dei residenti), supera già il 40%.

Se analizzato nei dati medi il fenomeno appare diluito, la situazione reale di ampie fasce del territorio è già segnata da una crescente carenza di bambini e di giovani, che porta con sé una reazione a catena in termini di minori servizi (asili, scuole, medici e pediatri, negozi, poste), in un circolo vizioso che alimenta e accelera a sua volta le dinamiche demografiche. Considerazioni analoghe anche per l’apporto, sia pure prezioso, degli immigrati. Vero che il loro arrivo ha consentito di compensare gli effetti del calo delle nascite e della popolazione e che a livello medio appare assolutamente gestibile, ma vero anche che può comportare situazioni sociali più difficili da gestire e anche conflittuali, in realtà come ad esempio quella di Monfalcone, dove l’aumento della popolazione straniera è particolarmente marcato e accelerato nel tempo.

Una bomba a orologeria

Tra gli effetti dell’andamento demografico anche il calo progressivo della popolazione in età lavorativa. Tra il 2005 e il 2025, il numero dei residenti nella fascia d’età 15-64 anni è sceso di quasi 60 mila unita. Parallelamente aumenta il numero di anziani: 328 mila residenti (pari come detto al 27,5% della popolazione regionale) hanno dai 65 anni in su, gli over sono più di 180 mila, in 112 mila hanno superato gli 80 anni. Ovvio che in questa situazione aumentino anche le pressioni sul sistema sanitario, perché una popolazione più anziana comporta una maggiore domanda di assistenza. Tutto questo mentre la forza lavoro cala e tende a salire, salvo dolorosi correttivi, il rapporto tra pensionati e lavoratori attivi, mettendo sotto stress anche il sistema previdenziale.

Riproduzione riservata © Il Piccolo