A Padova una grande mostra su Pietro Bembo

di Roberto Carnero

Una mostra non solo per riscoprire la figura di un importantissimo letterato del Quattro-Cinquecento, ma anche per comprendere come è nata e come si è sviluppata la cultura rinascimentale nel nostro Paese, che ne è stato la vera e propria culla. Non a caso l’esposizione (al Palazzo del Monte di Padova fino al 19 maggio) si intitola “Pietro Bembo e l’invenzione del Rinascimento”.

Per chi abbia familiarità con la storia della letteratura italiana, il personaggio di Bembo è noto soprattutto per aver codificato il modello linguistico che sarà prevalente nella produzione scritta fino all’Ottocento. Lo fa nel trattato intitolato “Prose della volgar lingua” (1525), la prima grammatica razionalmente ordinata della lingua italiana, in cui offre come modelli rispettivamente per la poesia Petrarca e per la prosa Boccaccio, mentre decreta, seppure ammirandone il genio, un calo nella valutazione di Dante (che sarà nuovamente apprezzato con il Romanticismo). Ma il personaggio di Pietro Bembo è molto più di quello di un semplice letterato, essendo invece un uomo di cultura dagli interessi che spaziano a trecentosessanta gradi. La mostra padovana consente proprio di seguire il suo percorso di formazione dagli anni dell’adolescenza sino a quelli della maturità.

Nato a Venezia nel 1470 da nobile famiglia, viene avviato agli studi umanistici dal padre, Bernardo, che lo porta con sé in numerosi viaggi e missioni in tutta Europa. Ma quella letteratura che per il colto genitore rappresentava soltanto una sorta di svago, per lui diventerà l’occupazione principale, se non la vera e propria ragione di vita. Tornato a Venezia, Pietro Bembo collabora al programma culturale dello stampatore-editore Aldo Manuzio. Nel 1505 pubblica il trattato degli Asolani, dialoghi in tre libri sull’amore platonico. In seguito è alla corte di Urbino, da dove nel 1513 passa a Roma diventando segretario di papa Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico. Successivamente lo troviamo di nuovo a Venezia, dove viene nominato storiografo della Repubblica Veneta e bibliotecario della Libreria Nicena (poi Biblioteca Marciana). Nel 1530 pubblica le Rime. Ormai famoso, nel 1539 riceve la porpora cardinalizia, diventando vescovo prima di Gubbio e poi di Bergamo. Muore a Roma nel 1544.

Riassunta così, la vita di Bembo non lascia forse trasparire tutta la portata del suo impegno culturale, che si concretizza in ciò che si può ripercorrere attravesro le undici sale della mostra di Padova: dai rapporti con i pittori del tempo (Michelangelo, Raffaello, Tiziano) ai contatti con le personalità all’epoca più in vista, comprese alcune importanti figure femminili. Tra le altre, Lucrezia Borgia, sposa del duca di Ferrara Alfonso d’Este, della quale è in mostra una teca contenente una ciocca dei biondi capelli, ed Elisabetta Gonzaga, conosciuta alla corte di Urbino, dalla quale proviene una bellissima viola da gamba, conservata a Vienna e ora in mostra a Padova. Perché Bembo fu, oltre che poeta e scrittore, un grande collezionista di oggetti preziosi: strumenti musicali, libri, manoscritti e soprattutto opere d’arte (dipinti e statue), tra le quali segnaliamo un San Sebastiano di Andrea Mantegna, una gemma incisa firmata da Dioscoride (l’intagliatore prediletto da Augsto), un Antinoo marmoreo, prestato dal Museo Archeologico di Napoli, che ora è di nuovo a Padova dopo oltre cinque secoli.

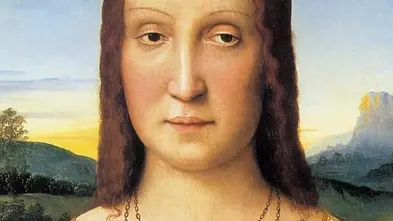

Perché proprio a Padova Bembo aveva a un certo punto preso casa, una casa che diventa una sorta di museo, tanto era ricca di straordinarie presenze artistiche. Al punto da diventare meta frequente per amici e ammiratori. Pezzi che oggi possiamo ammirare a Padova. Ancora: un ritratto di Elisabetta Gonzaga firmato da Raffaello, un disegno di Michelangelo raffigurante Cristo in croce, una Madonna col Bambino entro un paesaggio di Giovanni Bellini, un Laocoonte bronzeo del Sansovino, una Piccola Sacra Famiglia di Raffaello e Giulio Romano (dal Louvre) e un Cristo portacroce di Sebastiano Del Piombo (dal Museo del Prado).

Allora la fama di Bembo era all’apice, tanto che la stessa nomina a cardinale gli arrivò più per i meriti culturali che per quelli religiosi. Anzi, qualcuno all’epoca si trovò a storcere il naso, perché Bembo non era considerato esattamente uno stinco di santo: aveva convissuto per una ventina d’anni con una donna senza essere sposato e non era neanche chierico (gli stessi ordini sacri gli verranno conferiti insieme con la berretta cardinalizia). Tuttavia papa Paolo III Farnese creandolo cardinale intendeva conferire un nuovo prestigio alla Chiesa, oggetto di attacchi da parte della Riforma luterana. E Pietro Bembo godeva di un riconoscimento pressoché unanime in tutta Europa.

Ripercorrere oggi la sua straordinaria avventura umana e culturale – attraverso una mostra allestita dopo tre anni di lavoro e di ricerche in Europa e Stati Uniti, da parte dei curatori, per recuperare il ricco materiale ora esposto – significa perciò disporsi a comprendere gli stessi fondamenti del Rinascimento italiano. In questo la mostra padovana ha anche una sua dimensione di attualità. Come spiegano bene i curatori Guido Beltramini, Davide Gasparotto e Adolfo Tura: «Il termine “crisi” è uno dei vocaboli più ricorrenti nella storiografia in riferimento alla situazione spirituale, oltre che politica, dell’Italia sul finire del Quattrocento. La scomparsa di Pico e Poliziano nel 1494, a due soli anni dalla morte del Magnifico, e la calata dell’esercito francese in Italia parvero segnare la fine di un mondo. In tanta prostrazione un giovane veneziano intuisce (e su questa intuizione scommetterà l’intera sua vita) che il riscatto dalla crisi debba essere anzitutto un fatto culturale. Egli giunge a pensare che il ceto intellettuale italiano vada riunificato dotandolo di un’unica lingua per la scrittura. In quello stesso momento l’operazione di unificazione linguistica cui egli aspirava si stava attuando nel campo dell’arte figurativa, con Raffaello e Michelangelo. Il titolo della mostra, “Pietro Bembo e il Rinascimento”, ha per noi esattamente il senso di “Pietro Bembo e il riscatto dalla Crisi”. È in questa luce che invitiamo a coglierne la sincera attualità, lontano da ogni proiezione del passato sul presente: andando al fondo delle cose, il riscatto dalla crisi per mezzo della cultura è infatti la stessa identità italiana».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo