A Trieste e Gorizia un anno di guerra in più da ricordare

Il 23 maggio del 1915 l’Italia dichiarò ufficialmente guerra all’Austria-Ungheria. A Trieste, a quel tempo città asburgica dove convivevano, tra le altre, tre anime, l’italiana, l’austriaca e la slovena, la decisione ebbe l’effetto di un terremoto. Scoppiarono violente manifestazioni di piazza, che si concentrarono contro i principali simboli dell’attività irredentista. Gruppi di cittadini filoasburgici assalirono, senza che ci fosse intervento da parte della polizia, le sedi della Società Ginnastica Triestina e della Lega Nazionale, il monumento a Giuseppe Verdi e diversi caffè, negozi e botteghe di proprietà di cittadini di nazionalità italiana o simpatizzanti tali. Un incendio distrusse, in pieno centro città, la redazione del quotidiano Il Piccolo, fondato 34 anni prima da Teodoro Mayer e divenuto ormai una voce scomoda per l’Austria per i suoi sentimenti irredentisti.

Ma per il giornale e per la città, così come per tutti i territori del Litorale austriaco abitati da italiani, e quindi anche per Gorizia, l’Istria e parte del Friuli, la situazione di guerra nel ’15 non era una novità. A differenza del resto d’Italia, qui già da un anno si viveva l’illusione di un conflitto che potesse essere limitato nelle dimensioni e potesse durare poco. Il 28 giugno 1914, infatti, Gavrilo Princip, uno studente serbo di Bosnia affiliato a un movimento irredentista slavo, aveva ucciso a colpi di pistola, a Sarajevo, il principe ereditario asburgico, l’arciduca Francesco Ferdinando, assieme alla moglie Sofia Hohenberg. Gli attentatori miravano a eliminare colui che simboleggiava il principale ostacolo alla politica panslava della Serbia. Il corteo funebre era passato per Trieste, diretto a Vienna, tra due ali di folla muta, che con sgomento avvertiva il prossimo precipitare degli eventi e la fine di un’epoca.

Gli avvenimenti che portarono all’inizio della prima guerra mondiale, si succedettero velocemente a partire dall’attentato di Sarajevo, che divenne il pretesto per lo scoppio delle ostilità. Vennero avviate subito le trattative tra Vienna e Belgrado, che si conclusero con l’ultimatum austriaco del 23 luglio, in risposta al rinnovato rifiuto da parte serba circa la partecipazione di agenti asburgici alle indagini sull’attentato. Si arrivò così, il 28 luglio 1914, alla dichiarazione di guerra dell’Austria-Ungheria alla Serbia. Da questo momento si scatenò un effetto domino sui maggiori Paesi europei, legati tra loro da alleanze di aiuto reciproco in caso di conflitto.

Il 30 luglio la Russia, protettrice della Serbia, proclamò la mobilitazione generale, a cui la Germania rispose con un’analoga manovra. Nell’estate del 1914 si videro contrapposti da un lato, a sostegno della Serbia, gli Stati dell’Intesa: Francia, Russia e Gran Bretagna; dall’altro, la Triplice Alleanza con l’Austria-Ungheria e la Germania. La Triplice Alleanza coinvolgeva anche l’Italia, che però in quella fase preferì rimanere neutrale, adducendo a giustificazione la ragione difensiva dell’alleanza stessa, mentre in questo caso l’Austria era stata l’aggressore iniziale.

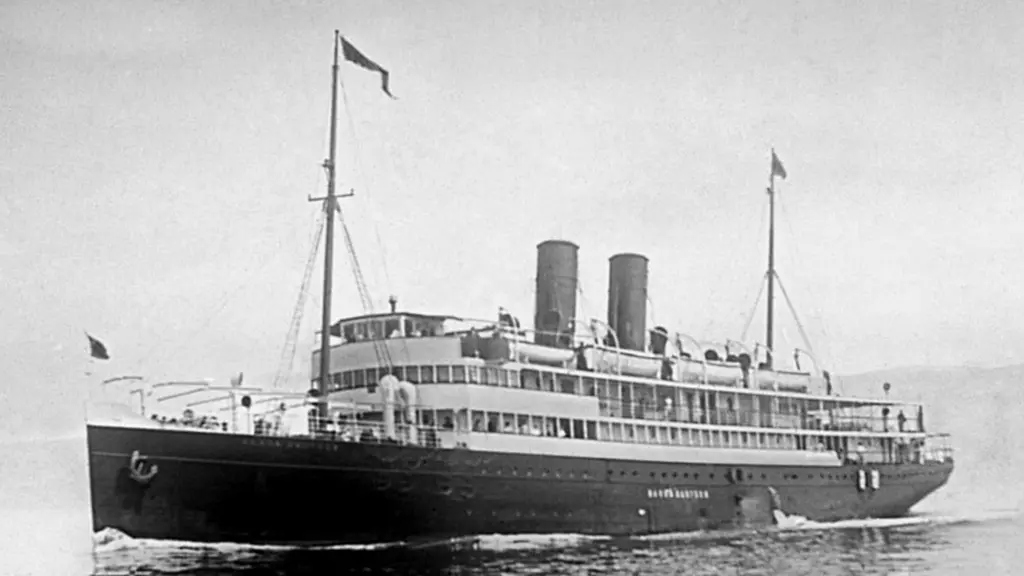

Per Trieste e il Litorale era cominciata così una guerra lontana, lontanissima: alle frontiere di Bosnia e Slavonia, e ancora più in là, in Galizia e Bucovina. La città, tuttavia, viveva una finta normalità. Il conflitto è lontano, sì, ma il blocco navale anglo-francese svuotò il porto dei traffici, mentre moltissime navi dell’armamento triestino erano ferme in porti distanti, nemici o neutrali. Con lo scalo paralizzato, Trieste assunse l’aspetto di una città fantasma, restavano aperti i tanti celebri caffè, ma con un’atmosfera molto meno fervida e gioiosa, e cominciavano a farsi sentire le limitazioni ai consumi. Già nei primi giorni di guerra, inoltre, il Litorale contò le sue prime vittime: erano marinai e passeggeri del Baron Gautsch, una delle navi del Lloyd adibite al collegamento veloce fra Trieste e la Dalmazia. Durante il viaggio verso Trieste, il Baron si era addentrato in un campo minato appena posato a difesa della base di Pola, aveva colpito una mina ed era affondato nel giro di pochi minuti. Si salvarono in 179, ma persero la vita più di 150 tra marinai e passeggeri: una delle più gravi sciagure della marineria triestina.

Anche Il Piccolo risentì di questo nuovo clima. Tra i provvedimenti emanati in quei giorni dal governo imperiale vi fu la censura preventiva della stampa, che colpì in particolare il quotidiano triestino filo-irredentista: già dal 26 luglio le pagine del giornale si riempirono unicamente di decreti e ordinanze ufficiali delle autorità, mentre gli spazi dedicati alle notizie provenienti da agenzie estere, o che si riferivano a questioni che avrebbero potuto causare agitazioni tra i cittadini, rimanevano vuoti. Venne istituita una Commissione di censura, col compito di vagliare il giornale prima della pubblicazione, indicando tassativamente cosa era possibile mettere in pagina e cosa non lo era. Anche la cronaca cittadina venne eliminata. Il Piccolo, tuttavia, resistette, giorno dopo giorno, a suon di continue battaglie tra censori e redattori. Nei mesi di neutralità italiana, mentre Mayer si faceva portavoce segreto degli “irredenti” triestini a Roma, molti dei redattori “regnicoli” (come venivano chiamati gli italiani dimoranti nel Litorale) passavano il confine, andando ad ingrossare in Italia le fila di quanti, pochi all’inizio, poi sempre più numerosi a causa della forte propaganda nazionalista, chiedevano l’entrata in guerra contro l’Austria.

La maggioranza dei giovani triestini, goriziani ed istriani, intanto, stava già combattendo la propria guerra, in un altro fronte e con una divisa differente: in quanto cittadini dell’Impero, erano stati arruolati nell’esercito asburgico e mandati a combattere in Galizia già nell’agosto del 1914. Erano stati inquadrati principalmente nell’Infanterieregiment n. 97, dislocato sul fronte orientale. Non godevano di buona fama presso i comandi austriaci, perché giudicati poco battaglieri e particolarmente inclini alla diserzione: col tempo, e in seguito alla battaglia di Przemysl, questo valse loro l’appellativo di “Reggimento Demoghèla”, ossia “diàmocela” a gambe levate. Secondo un divertente aneddoto, non verificato, un ufficiale tedesco avrebbe chiesto: “Was ist dieses demoghèla?” (Che cos’è questo demoghèla?) e un soldato in fuga avrebbe risposto “diamogliele! (le legnate ai nemici)”. Dopo di allora i tedeschi avrebbero iniziato ad usare tale espressione come se fosse un incitamento di guerra.

In realtà, il Reggimento fu protagonista anche di operazioni lodevoli e nel 1917 le sue truppe furono tra le prime ad entrare a Odessa. Dei soldati giuliani partiti per la Galizia, convinti di concludere il conflitto in pochi mesi, molti non torneranno più a casa. In poche settimane, nell’estate del 1914, il Reggimento perse circa il 75 per cento degli effettivi, tra cui gran parte degli ufficiali e molti soldati esperti. Altri soldati, dopo essere stati catturati dai russi, ebbero destinazioni diverse: alcuni risposero all’appello dei reclutatori italiani partendo per l’Italia, altri invece restarono in Russia ad appoggiare il potere zarista, venendo inquadrati nella milizia a difesa dei “Bianchi” in Estremo Oriente e finendo nel bel mezzo della Rivoluzione; solo negli anni Venti, dopo aver fatto letteralmente il giro del mondo attraverso l’Asia, gli Stati Uniti e l’Atlantico, riuscirono a tornare a casa.

L’Italia, rimasta neutrale dall’inizio della guerra, decise di parteciparvi dopo dieci mesi, quando l’ala interventista interna ebbe la meglio su quella neutralista, e dopo che le trattative con le potenze dell’Intesa portarono alla firma del Patto di Londra. L’accordo prevedeva che alla fine delle ostilità il Regno d’Italia avrebbe raggiunto “il completamento dell’unità nazionale”, includendo quelle terre che erano rimaste escluse dal processo risorgimentale e che avrebbero permesso di arrivare ad un “confine naturale”, comprendente tutto l’attuale Trentino-Alto Adige, la Venezia Giulia e l’Istria.

D’altro lato, l’apertura di un nuovo fronte lungo le barriere alpine e l’Isonzo non solo avrebbe permesso di soddisfare le aspettative italiane, ma nascondeva la raccomandazione degli alleati di impegnare il più possibile il nemico sul fronte italiano, in modo da poterlo rendere più vulnerabile sugli altri. Con l’ingresso in guerra dell’Italia, nel Litorale cambiò tutto.

Il fronte, prima lontano, adesso entrava addirittura in casa. Una parte del territorio si ritrovò in prima linea, con le popolazioni civili evacuate, i campanili bersagliati dalle artiglierie come possibili punti di osservazione, gli stabilimenti trasformati in trincee. Ben presto la stessa Gorizia sarebbe divenuta una spettrale retrovia, con le trincee alla periferia della città e gli ufficiali asburgici che bevevano il caffè al Corso, prima di tornare ai propri reparti a combattere.

A Trieste l’esodo dei regnicoli era cominciato ancora prima dello scoppio delle ostilità, quando era parso chiaro che l’Italia avrebbe scelto di unirsi al fronte anglo-francese o semplicemente a causa della scarsità di lavoro. La città, già svuotata della non piccola comunità britannica, dalla partenza dei cittadini germanici chiamati alle armi, da quella dei soldati richiamati dall’Austria, si trasformò improvvisamente in un deserto. A cui si aggiunsero le deportazioni di cittadini filo-irredentisti, destinati ai campi di internamento austriaci. Se ne erano già andati clandestinamente in Italia molti volontari, arruolati nell’esercito di quella che speravano essere la nuova patria.

Per molti di loro l’Austria-Ungheria rappresentava il vecchio da abbattere, l’Italia la promessa del nuovo. Finiranno per buona parte stritolati anche loro in uno dei più grandi massacri della storia. Ci vorranno tre anni e mezzo di combattimenti, di morti e di tragedie d’ogni tipo, prima che la guerra si concluda. Per Trieste e il Litorale, sconvolti dagli eventi, sarà la fine di un legame durato più di cinque secoli, ma anche l’inizio di un futuro carico di molti elementi di incertezza.

(con la consulenza scientifica di Roberto Todero)

*studentessa corso magistrale in Scienze internazionali diplomatiche a Gorizia

Riproduzione riservata © Il Piccolo