Boris Pahor, una vita nella Storia

di Alessandro Mezzena Lona

A salvarlo è stata la letteratura. Una terapia fatta di storie, di parole fissate sulla carta, che ha permesso a Boris Pahor di sopravvivere alla vita. Aiutandolo a scrollarsi di dosso il peso delle cose viste, subite, incontrare. La violenza fascista contro gli sloveni di Trieste, l’incubo dei lager nazisti, la perdita della sorellina Mimica portata via dalla febbre spagnola, e poi quella di Marica bruciata dalla tubercolosi. E il ritorno nella tormentata Trieste, lo scontro infinito con chi provava a uccidere i sogni di libertà appellandosi all’ideologia comunista.

Scrivere, per Boris Pahor, non è stato solo un aggrapparsi a uno scoglio di carta per non affogare nel mare agitato della Storia. Ma è servito allo scrittore triestino di lingua slovena a non arrendersi mai. Ai soprusi, alle violenze, a chi voleva uccidere la sua speranza chiudendolo in un armadio, torturandolo. Rendendolo un fantasma umano. E così, ancora oggi che è approdato al traguardo dei cent’anni, non smette di ragionare, di ammonire. Di scrivere. Per dare conto dei ricordi. Per non permettere che altre tentazioni totalitarie facciano capolino nel nostro presente, camuffandosi.

Leggere i libri di Pahor, le sue pagine di diario, gli articoli scritti per anni nelle riviste autoprodotte come “Zaliv”, significa attraversare un secolo intero. Partire dall’alba del ’900 per affacciarsi sul terzo millennio. E quel piccolo fiume di parole che lo scrittore ha lasciato alle spalle serve non solo a raccontare la storia privata di un uomo. Ma permette di rileggere la Storia, con le sue ombre tenebrose e i suoi momenti di luce.

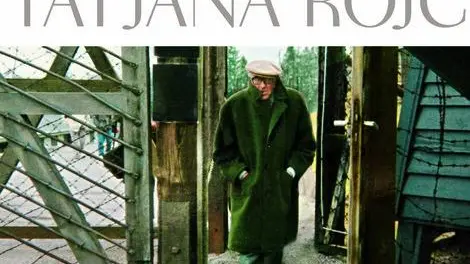

E un lungo viaggio, doloroso e forte, propone adesso “Così ho vissuto. Biografia di un secolo”, il libro che Tatjana Rojc ha costruito per Bompiani, con un abile taglia e cuci editoriale dei testi di Boris Pahor, e che arriva nelle librerie oggi (pagg. 492, euro 21). Progettato per rendere omaggio allo scrittore nell’anno del suo centesimo compleanno, che ha festeggiato il 26 agosto, questa monumentale antologia propone testi editi e inediti. Passaggi di “Necropoli”, “Il rogo nel porto”, “Dentro il labirinto”, “Piazza Oberdan”, “Una primavera difficile”, ma anche pagine di diario mai lette in italiano. E poi foto, documenti presi dall’archivio privato dell’autore e da istituzioni culturali slovene. Tutti tradotti, con grande attenzione e bravura, da Martina Clerici, Marinka Pockaj e dalla stessa Rojc. Che firma anche il lungo saggio introduttivo: “Quella Trieste felice”.

Proprio da lì, da una Trieste che non esiste più, prende il largo la storia di Pahor. Figlio di Franc e Marija, costretti molto presto a lavorare duramente per far crescere e studiare i figli. Il padre si trovò a dover abbandonare la Polizia di Trieste, dove lavorava come fotografo e addetto alla sezione Scientifica, per non vedersi esiliato nel Sud d’Italia. Per lunghi anni si adattò al duro compito di vendere burro e miele in piazza Ponterosso. Sfidando il gelo, la pioggia, il rischio di dover buttare i prodotti rimasti lì. Alla mamma toccò raccattare qualche soldo lavando le scale dei palazzi, finendo per ammalarsi di artite.

Ma era una Trieste felice quella, dice Pahor. Dove un ragazzo come lui poteva giocare con i suoi coetanei italiani senza sentirsi emarginato. Senza lasciarsi offendere. Fino a quando arrivarono gli irredentisti, i fascisti guidati da Filippo Giunta. Quelli che consideravano la città “italianissima”. Quelli che appiccarono il fuoco al Narodni dom, la casa di cultura slovena, per dare un segnale forte a una “razza” che consideravano inferiore.

Seguendo le parole di Pahor si passa dall’orrore del lager all’amore ritrovato in Francia, quando lo scrittore finalmente libero venne ricoverato in sanatorio. Il ritorno in una Trieste divisa, confusa. Dove fallivano i sogni di libertà di chi, come Zora Perello è tanti altri giovani, offrì la propria vita agli aguzzini convinta che il suo sacrificio sarebbe servito a cambiare il mondo. E, poi, il matrimonio con Rada, la nascita dei figli, gli amici, le altre donne, i contrasti con la Jugoslavia sempre più aggrappata al mito di Tito, i successi come scrittore.

Al presente è legata una nuova speranza. E la convinzione che, nonostante tutto il male, «la vita sia valsa la pena».

alemezlo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo