Cento anni fa al Petrarca il diploma di Bazlen. Talent scout di autori ma non brillava in italiano

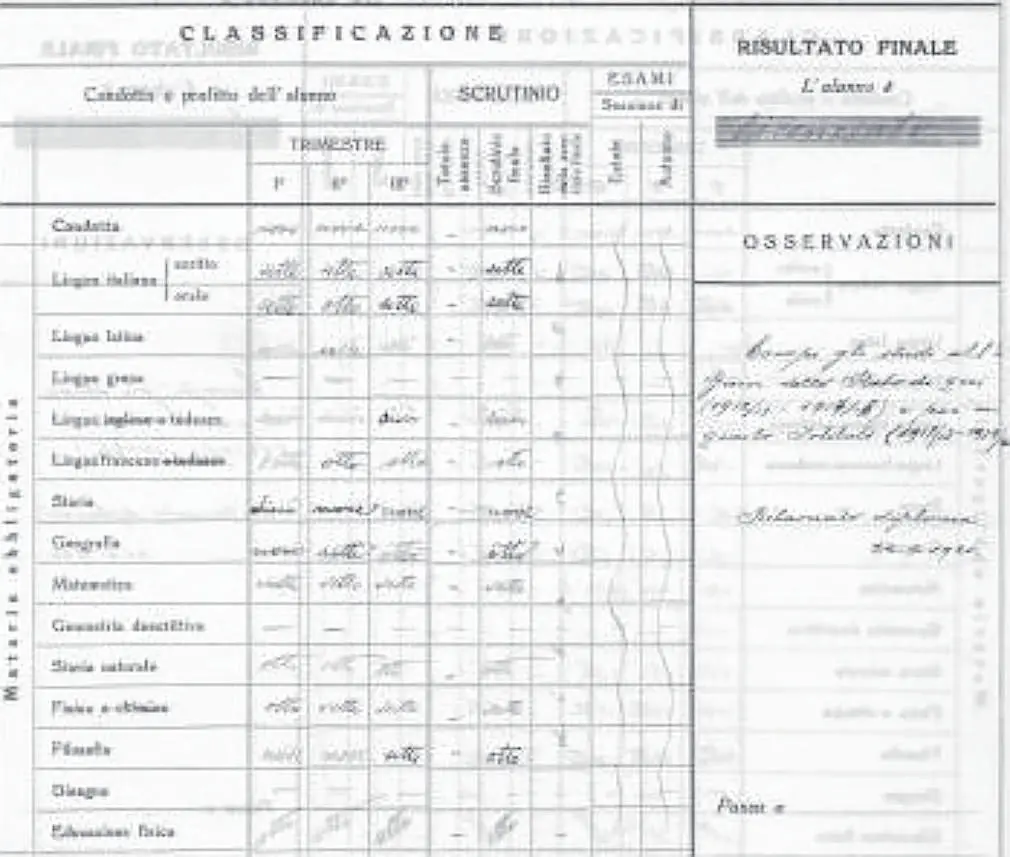

Non aveva studiato il greco e in italiano e latino se la cavava appena. Lo scolaro Bobi Bazlen, quello che sarebbe diventato il consulente editoriale di Einaudi, il suggeritore del primo catalogo Adelphi, il revisore delle poesie di Montale, aveva delle lacune proprio nelle materie letterarie. La sua pagella della terza liceo, conservata all'Archivio di Stato di Trieste, parla chiaro. Ottimi voti in tedesco e francese, nove in storia, ma per il resto tanti sette. Non era certo uno studente che spiccava sugli altri, quello che il 24 giugno del 1920 fu licenziato dal “Petrarca”.

Se fosse lecito interpretare come un’anticipazione della sua vita futura la sfilza di voti che un'elegante calligrafia ha annotato trimestre dopo trimestre, mettere ad esempio a confronto il sette in italiano con la sua incapacità di scrivere il romanzo che tutti si aspettavano da lui, saremmo costretti a dare ragione all'amica Gerti, quando confidò a Daniele del Giudice: “quei tre libretti non valgono nulla: se fossero stati pubblicati quando era vivo, non si sarebbe più fatto vedere in giro”.

Così la lettura in originale delle opere di Kafka, Zweig, Altenberg e da lui diffuse con il passaparola al famoso tavolino del caffè Garibaldi, dove si radunavano Saba, Giotti, Stuparich, Edoardo Weiss, Bolaffio, Guido Voghera e Svevo, trovano corrispondenza nei suoi ‘dieci’ in tedesco. Facile per uno che aveva fatto prima le elementari evangeliche, la Volksschule e poi il K.K. Staatsgymnasium di piazza Lipsia, ora Hortis, attuale sede del Nautico. A casa Bazlen si parlava italiano e dialetto, ma come molti ragazzi della media e piccola borghesia triestina in ascesa, anche Bobi venne avviato alle scuole tedesche. “Si pensava bisognasse sapere le lingue come se ci fosse un bisogno illimitato di portieri di albergo”, scrisse un Bazlen adulto nella sua ‘Intervista su Trieste’ ripensando a quella scelta.

Nel 1918, con Trieste unita all’Italia, le scuole tedesche furono chiuse e Bazlen si trasferì al Petrarca, che era stato istituito nel 1912 quale secondo ginnasio comunale. La sede, costruita appositamente, era quella di via Veronese dove ora si trova il liceo Oberdan. La scuola era alquanto distante da raggiungere per Bazlen, che abitava in via Rittmeyer. Al Petrarca Bobi si iscrisse alla II B e vi compì gli ultimi due anni di studi. Furono anni decisivi, confidò all'amico Giorgio Voghera, ma in negativo. Non si trovò bene, la cultura italiana di allora, accademica, chiusa al nuovo, era per lui estranea. Non amò mai i classici, e la pagella riporta un sette in latino, voto più basso assieme a fisica e matematica. Forse rimpiangeva il professor Mayer, che al ginnasio tedesco insegnava in giacca a coda di rondine e cravatta plastron, ma faceva conoscere gli scrittori tedeschi contemporanei.

Invece il liceo Petrarca ribolliva di nazionalisti, tra gli insegnanti di lettere c'era Bruno Coceani, che nel 1943 i nazisti nominarono prefetto di Trieste. Il suo professore di filosofia era Mario Levi, bravo, aperto al rapporto con gli allievi, ma Bazlen, che non sopportava l’idealismo crociano, canticchiava: “Mario Levi è quella cosa che insegna filosofia, oh che longhi mamma mia, no so come tirarli su”. La cattedra di francese era tenuta invece da Anton Preschern, un istriano che più tardi italianizzò in Chiaruttini il suo cognome e la cui figlia Amelia sposò Giorgio Manganelli. In sostanza, confidò Bobi agli amici, si sentì tradito dalla scuola perché non gli aveva dato alcun aiuto contro il fascismo, per il quale provò da subito una profonda avversione. Come detto tra le materie di studio non c'era il greco.

Bazlen frequentò infatti la sezione moderna del liceo classico, dove al posto del greco si studiavano due lingue straniere, francese e tedesco, una innovazione sperimentale introdotta pochi anni prima. La classe, come spesso a quel tempo, si pensi a “Un anno di scuola” di Stuparich, era a maggioranza maschile e tra i tredici studenti contava solo due ragazze. Bazlen evitò per pochi anni di sostenere l’esame di maturità, che sarebbe stato introdotto con la riforma Gentile nel 1923. L’anno si concludeva con uno scrutinio finale, che nel caso di Bazlen sostanzialmente confermava il profitto dell’anno scolastico, migliorando il voto di filosofia, da sette a otto. Il nove in condotta conferma quanti hanno ricordato il suo carattere vivace, sempre pronto a raccontare barzellette, e l’otto in ginnastica denotava la sua scarsa inclinazione alla pratica sportiva.

L'edizione del “Piccolo della Sera” del 17 luglio 1920 pubblicò i risultati degli esami di licenza, ma sbagliò di scrivere il suo nome e si può interpretare quel refuso come un segno del destino, per uno che ha sempre cercato di far perdere le proprie tracce, scomparire, passare inosservato. Bazlen poi si iscrisse al corso universitario di Economia, ma se ne allontanò presto. Preferiva fumare e leggere sdraiato a letto tra pile di libri oppure frequentare gli amici e fare gite in Carso. Poi nel 1923 si trasferì a Genova per lavorare in una ditta di importazione. L’impiego durò poco, ma fu l'occasione per conoscere Eugenio Montale e, tramite il poeta genovese, far scoppiare il caso Svevo. La prima di tante scoperte che gli deve la letteratura italiana. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo