L’Arte fantastica di Leonor Fini tra i surrealisti a Madrid e Lione

Strano rapporto quello tra Leonor Fini e il Surrealismo. L’artista triestina, trasferitasi a Parigi nel 1931, diventa subito amica di molti membri del movimento che furoreggiava nella Ville Lumière, espone con loro in alcune mostre importanti prima in Francia e poi a Londra e New York, ma il suo atteggiamento rimane sempre un po’ rigido e distaccato, formalmente non aderisce mai alla corrente e anzi la definizione “surrealista” le sta stretta: per il suo lavoro Leonor Fini preferisce il termine “arte fantastica”. È un fatto, però, che nella storia dell’arte la Fini sia considerata una surrealista e in virtù di questa classificazione la sua presenza è assicurata in diverse rassegne internazionali d’alto livello.

La verità è che Leonor al suo arrivo a Parigi piace subito ai surrealisti. I suoi quadri, il modo di vestire, la sua conversazione, le letture che ha fatto colpiscono tutti: Max Ernst, con cui Leonor avrà una storia e il quale diceva dei suoi quadri “che fanno venire le vertigini”, Breton, Dalí, Paul Éluard che le dedicherà la poesia “Le Tableau Noir”. Il perché di quest’attrazione è spiegato dalla stessa Leonor: «Si sorprendevano del fatto che avessi familiarità con ciò che i surrealisti consideravano una loro scoperta, ma questo era dovuto alle mie origini triestine, al nucleo familiare di cultura mista, a quel particolare incontro di popolazioni». Leonor ha letto Freud, Sade, Lewis Carroll e Rimbaud, ha fatto incetta di immagini dei preraffaelliti inglesi ma anche di Klimt, Munch, Beardsley e Friedrich sfogliando i volumi della libreria dello zio: lei conosce già autori e artisti che il Surrealismo indicherà tra gli ispiratori e i precursori del movimento. Anni dopo domandano a Max Ernst a quando risale la sua ammirazione per i pittori romantici tedeschi e lui risponde: «È stata Leonor Fini a parlarmene per prima».

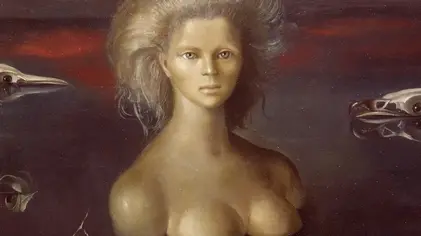

Insomma nella Trieste d’inizio Novecento la giovanissima Leonor è una surrealista senza saperlo. Due grandi mostre celebrano in questi giorni uno dei più amati e popolari movimenti del secolo scorso: al Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid inaugura oggi “Il Surrealismo e il sogno” mentre al Museo di Belle Arti di Lione aprirà i battenti il 18 ottobre “Joseph Cornell e i Surrealisti a New York”. L’esposizione spagnola ruota intorno alla figura di Dalí ma annovera anche sette quadri di Leonor Fini tra cui il celebre “L’ange de l’anatomie” (1949), ispirato a un’opera di Gautier-Dagoty, pittore e incisore settecentesco specializzato in riproduzioni anatomiche, “Au bout du monde” (1949), citato da Madonna nel video-clip “Bedtime Story” (1995) diretto da Mark Romanek, e due opere dipinte nella torre San Lorenzo, una delle più antiche torri del litorale laziale, in cui Leonor trascorse le estati nei primi anni Cinquanta insieme ad amici artisti. La rassegna di Lione, invece, si focalizza su Cornell, esponente del Surrealismo americano, pioniere dell’assemblaggio e del cinema sperimentale e noto soprattutto per le sue scatole contenenti oggetti e reliquie raccolti in giro per New York. Leonor Fini lo conobbe durante il suo soggiorno americano in occasione della mostra “Fantastic Art, Dada and Surrealism” al MoMA nel ’36 e l’anno dopo Cornell realizzò l’opera “The Lost Needle”, un collage che comprende un disegno originale della Fini, una fotografia di Leonor scattata da fotografo sloveno Veno Pilon e un ritaglio di giornale sulla mostra della stessa Leonor alla Julien Levy Gallery di New York.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo