Le Metamorfosi inedite che Hermann Hesse dedicò al triestino Parisi | FOTO

«Dedicato al barone dott. Rodolfo Parisi, in Trieste. H. Hesse». Solo poche righe in una cornice disegnata a mano che aprono una finestra su una storia doppiamente inedita: la comparsa a Trieste di un manoscritto autografo dell’autore di “Siddharta” e “Narciso e Boccadoro”, e l’amicizia tra lo stesso e uno dei grandi imprenditori della Trieste ottocentesca, il barone Rodolfo Parisi.

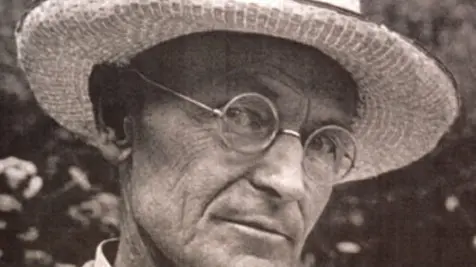

La scoperta è dell’editore-bibliografo Simone Volpato, che ha trovato nella fornitissima biblioteca degli eredi di un collezionista amico di personaggi quali Bruno Pincherle, Franco Novacco e Diego de Henriquez una delle rarissime copie de “Le metamorfosi di Piktor”, una plaquette scritta e disegnata a mano da Hermann Hesse, nella prima metà del Novecento, in una serie di esemplari uno diverso dall’altro. Quello trovato a Trieste porta la data del 23 luglio 1930, custodisce nel retro di copertina una foto di Hesse autografata ed è un manoscritto di 14 pagine con 14 acquerelli tutti differenti dagli altri esemplari. Quindi è un’opera a sé, e sconosciuta. «Secondo il repertorio di Joseph Milek - spiega Volpato - dodici esemplari eseguiti a mano di questa fiaba sono conservati nelle biblioteche di Marbach, di Zurigo e fondazioni private, di 31 non si conosce il destino, mentre due sono stati battuti all’asta nel 2005 da Christie’s e nel 2011 da Ketterer Kunst; questo dedicato a Rodolfo Parisi è uno di quelli sconosciuti».

Come poco noto, se non del tutto inedito, è il rapporto che legò Rodolfo Parisi e lo scrittore tedesco, probabilmente incontrato a Montagnola quando, nel 1922, la ditta Parisi aprì una filiale nella vicina Chiasso. Amena località del Ticino, all’epoca Montagnola era frequentata da artisti, letterati, ricchi borghesi. E lì si era stabilito dopo la guerra Hermann Hesse, continuando la sua attività di scrittore e di editore. Il Premio Nobel per la letteratura, infatti, era un libraio-poeta per vocazione. In gioventù, tra il 1895 e il 1903, era stato apprendista libraio da Heckenbauer a Tubinga per poi lavorare alla libreria “Reich” e dall’antiquario Wattenwyl di Basilea. Allora, come poeta, Hesse aveva già pubblicato “Un’ora dopo mezzanotte”, recensito da Rilke («le sue parole sono come di metallo e si leggono lente e pesanti»). Durante la prima guerra mondiale Hesse fu impiegato nella “Deutsche Gefangenenfürsorge”, il servizio di assistenza ai prigionieri, e nel 1916 diede alle stampe il giornale degli internati tedeschi, la “Deutsche Internierten Zeitung”, fondando inoltre la casa editrice “Verlag der Bücherzentrale für deutsche Kriegsgefangene”, con la quale pubblicò 22 volumi fra il 1918 e il 1919.

Quando, nel 1919, Hesse si trasferì a Montagnola, era ancora un artista alla ricerca di stesso. Separato dalla moglie Maria Bernoulli, viveva grazie all’appoggio materiale di alcuni amici e ciò gli permise sia di scrivere “Siddharta”, sia di sottoporsi a varie sedute psicanalitiche con Lang e Jung a Küsnacht.

Dal punto di vista artistico, questo è forse il suo periodo più florido. A Montagnola Hesse dà anche libero sfogo alla sua vena artigiana: acquista la carta filigranata, forma i fascicoli, scrive le poesie, le illustra con acquerelli dai soggetti diversi, inventa le legature e vende i libretti agli amici benestanti. E risalgono a quegli anni le sue migliori opere pittoriche: scorci di vallate e dolci colline, cieli tersi e piccole abitazioni colorate sparse qua e là come nelle illustrazioni di una fiaba. Sono i paesaggi di Montagnola, disegni che, fra l’altro, proprio in questi giorni sono stati esposti in una mostra a Sesto Fiorentino organizzata dalla nipote di Hesse, Eva: trentacinque acquerelli ricevuti in eredità dal padre Heiner, figlio di Hermann, che hanno costituito il nocciolo dell’ esposizione.

È dunque nella cornice idilliaca di Montagnola che proprio nell’autunno del 1922 Hesse scrive per la sua seconda moglie, Ruth Wenger, la fiaba sull’amore “Piktors Verwandlung”. Ancora prima di consegnare il regalo a Ruth, ne fa, a mano, altre versioni come omaggi speciali ad amici quali il Premio Nobel Romain Rolland e il grande editore Peter Suhrkamp. Nella sua postfazione a una successiva versione a stampa del racconto annotò: «La fiaba di Piktor fu scritta e disegnata più di trent’anni fa...per una donna amata. Fino ad oggi la si poteva soltanto acquistare in manoscritto. Nei primi anni l’ho copiata diverse volte e ho disegnato delle illustrazioni, ogni volta diverse. Insieme alle “Dodici poesie” che ancora oggi a volte scrivo a mano decorandole con piccoli paesaggi, mi ha reso possibile per molti anni aiutare gli amici in difficoltà, e nei periodi di necessità personali è servito anche a me come una piccola fonte di guadagno».

Come si erano conosciuto Hermann Hesse e Rodolfo Parisi? Nato a Trieste nel 1871 e qui morto nel 1946 (proprio l’anno in cui Hesse ebbe il Premio Nobel), laureato in legge all’Università di Vienna, Rodolfo Parisi, detto Dolfele, è stato uno dei maggiori imprenditori nella lunga storia della ditta di spedizioni triestina. Fu lui a dover affrontare il difficile periodo del secondo dopoguerra, con in più il dramma familiare della prematura scomparsa dei figli Pino e Muni. Dolfele era un appassionato di poesie, egli stesso autore di versi, e amico di scrittori e intellettuali. I versi della “nuptialia”, il libretto di nozze pubblicato nel 1897 in occasione del matrimonio con Orsola Emilia Becker e oggi conservato negli archivi della ditta Parisi, porta la firma del giornalista Cesare Rossi, assieme a Giulio Cesari inseparabile amico di Italo Svevo. «Nel 1922 - spiega l’attuale responsabile della ditta, Francesco Parisi - Rodolfo era stato incaricato di aprire una filiale a Chiasso, in Svizzera». Senza dubbio in quegli anni Rodolfo, che amava la poesia al punto da essere egli stesso autore di versi, frequentò Montagnola, allora meta di artisti come Gunter Böhmer, intellettuali quali il linguista Ottavio Lurati, famiglie altolocate come i Brocchi di Como nonché mecenati svizzeri, tedeschi, italiani. Tra questi, ad aiutare Hermann Hesse e la sua arte, appunto il triestino Rodolfo Parisi, in un rapporto d’amicizia che, forse, andò ben oltre il puro mecenatismo. E che forse portò Hesse a Trieste nel 1930, la data segnata nel prezioso manoscritto ritrovato.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo