Virgilio Giotti e i versi «legeri» ritrovati

Per gli studiosi di Virgilio Giotti era un vero rompicapo. Sì, perché del “Piccolo canzoniere” si erano perse le tracce da tempo. «Non si sono finora trovati manoscritti», scriveva nel 1984 Anna Modena, la docente e saggista che ha dedicato ricerche e approfondimenti al poeta triestino. Adesso, le carte un po’ ingiallite, con le correzioni a mano e la firma del poeta, riappaiono a Trieste. Escono dalla casa di un bibliofilo che le ha comperate trent’anni fa sulle bancarelle dei libri usati, accanto alla Chiesa del Rosario. Sono state acquisite dalla Libreria antiquaria Drogheria 28 di Simone Volpato.

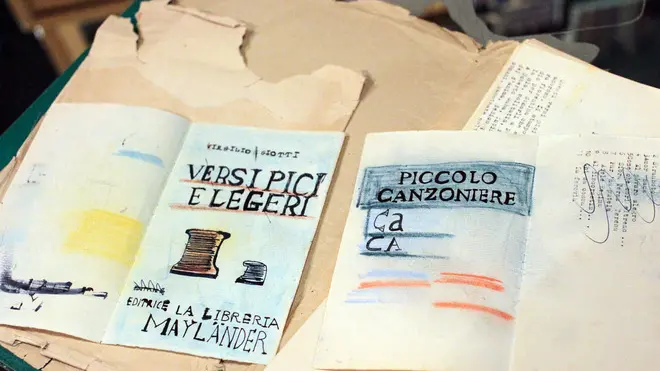

Doppio il titolo, doppia anche la copertina. Virgilio Giotti, nato Virgilio Schönbeck nel 1885, vero e proprio artigiano dell’editoria fatta in casa, che aveva frequentato la sezione di pittura della Scuola Industriale seguendo la passione per il disegno, aveva immaginato due possibili editori. Per Mayländer, il triestino capace di scritturare per le pagine del “Palvese” Scipio Slataper e Umberto Saba, aveva pensato di intitolare le sue poesie “Versi pici e legeri”. In realtà, per lui, sarebbe stato meglio di gran lunga consegnare il “Piccolo Canzoniere amoroso” alle edizioni della “Voce”, la rivista fondata da Giuseppe Prezzolini e Giovanni Papini. Attorno a cui ruotavano fior di intellettuali italiani e giuliani. E che nel 1912 stamperà “Coi miei occhi” di Umberto Saba.

In realtà, il “Piccolo canzoniere in dialetto triestino” arrivò nelle librerie nel 1914. Pubblicato da un altro editore: Gonnelli di Firenze. Ma le carte che riappaiono adesso a Trieste non sono l’esatta trascrizione dattiloscritta di quel volume. Anzi, presentano alcune difformità. A partire dalle due copertine, dalla sequenza delle stesse poesie.

E poi, ad accompagnare questa bifronte edizione fatta in casa del “Canzoniere”, c’è una prefazione del poeta stesso. Un testo che vale la pena leggere, senza correggere gli errori di battitura. Dice: «Questi versi pici e legeri sono il mio piccolo canzoniere amoroso. Li stampo ora in poche copie, in onore della terra fiorentina che esule mi ospitò; li stampo con mio gaudio per donarli a pochi amici poveri. Sono penelade de vita, la mia, solitatia, raminga e malinconica. A Umberto Saba, intimo fraterno amico e a Giorgio Fano, fradel d’anima, dedico questi stupidezz che ci ridordano amici comuni, camminate solitarie, fredde serate, fresche matinate, ciacolezi de giorno. Cari amici sono poesie de poco conto scritte su è giù per i trni, le osterie, i caffè, le stanzette, davanti al mio porto. A Nina, pute russa, chiedo pici parole da vita normale e il cor sereno. Dedica queste carte de botega in segno di profonda amicizia e fede a Saba, il nostro poeta italiano di Trieste; sono nudi versi, simili alle bolle di sapone dei bimbi nel dì di festa, raccolti da un pitoruzo de cantina».

Era più di un manoscritto, quello ritrovato da Simone Volpato. Come il suo amico fraterno Saba, anche Giotti aveva capito che con le poesie si potevano tirare su quattro soldi. Soprattutto se i versi venivano dattiloscritti e raccolti in minuscole plaquette, da cedere ad amici e collezionisti, di cui lo stesso poeta si divertiva a disegnare le copertine e a curare la grafica. Del resto, la vita dell’autore di “Colori” non ha mai conosciuto momenti felici dal punto di vista economico. Prima disegnatore, poi gestore di una rigatteria di libri e giornali, infine approdato al tanto sospirato posto fisso come impiegato dell’Ospedale Maggiore, Giotti, morto nel 1957, ha sempre vissuto con grande dignità la sua evidentissima povertà. E la disgrazia immane di perdere i due figli maschi in guerra.

Ma da dove arrivano queste carte giottiane? È un mistero nel mistero. Anna Modena sostiene di essersi recata in visita ad Anita Pittoni, che dagli anni ’60 aveva dato vita a un Centro studi dedicato alla letteratura triestina. Per evitare che tanti manoscritti andassero dispersi. Ebbene, alla precisa domanda se fosse in possesso del “Piccolo canzoniere”, o di altre carte del poeta, la scrittrice rispose di no.

In realtà, questo dattiloscritto dei “Versi pici e legeri” arriva proprio dal Centro studi “Giani Stuparich”. Le carte, tenute da spilli, erano inserite in una cartellina rigida grigia con l’etichetta “Poesie”. Ad accompagnare il tutto c’era anche un foglio, su carta lucida, con la firma autografa della scrittrice e l’etichetta del Centro stesso. Il collezionista triestino che ha acquistato le carte, un industriale andato in pensione che nel corso del tempo ha messo assieme una biblioteca fantastica con poco meno di diecimila volumi (tra cui, prime edizioni rarissime e alcuni volumi di Friedrich Nietzsche che darebbero le palpitazioni a fior di bibliofili), racconta di avere acquistato il “Piccolo canzoniere” senza rendersi conto subito del suo enorme valore.

«Era lì, in mezzo a mucchi di libri vecchi e non costava nemmeno tanto - dice il collezionista, che preferisce restare anonimo -. Io, dopo aver acquistato quel gruppo di fogli, non ho più avuto il tempo di occuparmene. Solo di recente ho intuito che il dattiloscritto con le correzioni e la firma di Giotti è un pezzo unico. Mi sono rivolto a Simone Volpato perché mi piace come lavora. Mi fido di lui. Ha ritrovato in poco tempo i libri perduti di Italo Svevo, di Alberto e Carlo Michelstaedter, la biblioteca di Cesare Pagnini. Ed è riuscito a recuperare una parte dell’archivio di Anita Pittoni, da cui proviene questo gioiello».

alemezlo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo