Federico Rampini: «Stiamo vivendo nell’Età del Caos»

di Pietro Spirito

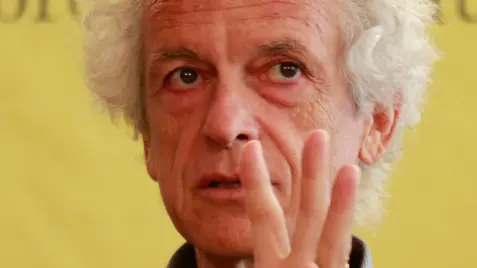

Democrazie liberali a rischio di implosione, soffocate dalla loro stessa burocrazia. Grandi potenze che ormai non sono più in grado di mantenere rapporti di forza come quelli che hanno contrassegnato il Novecento. Una crisi geopolitica mondiale minata dal terrorismo internazionale, un’Europa unita solo dalla moneta dove persino la Danimarca «non è più sicura di voler essere Danimarca, a giudicare dall’ascesa di partiti xenofobi». Migliaia e migliaia di persone in fuga dai Paesi d’origine che si scontrano con muri e fili spinati. Insomma, semmai qualcuno non se ne fosse ancora reso conto, stiamo vivendo “L’Età del Caos” (Mondadori, pagg. 327, euro 18,50), titolo scelto da Federico Rampini (nella foto grande) per il suo ultimo libro. Corrispondente della “Repubblica” da New York, Rampini è uno di quei cronisti nomadi allenati a cogliere i cambiamenti del tempo di cui sono testimoni. Se poi il punto d’osservazione è quell’ampia finestra aperta sul mondo che è New York, ecco come un saggio sulla contemporaneità qual è “L’Età del Caos” offre l’opportunità al lettore di un vero e proprio “Viaggio nel grande disordine mondiale”, come recita il sottotitolo.

Caos, dunque. A cominciare da uno dei temi più ampiamente trattati nel libro, i social media e le economie connesse. Dove emerge una contraddizione: da una parte «equiparare ogni innovazione a progresso, ogni avanzata dell’automazione a un miglioramento delle nostre vite, è contraddetto dall’esperienza quotidiana»; dall’altro oggi «Facebook vale in Borsa più di Wal-Mart», diventando volano di un’economia in crescita.

. Perché questa contraddizione?

«Intanto la contraddizione è uno dei tratti distintivi del libro - risponde Federico Rampini -. In quanto ai social: tutte e due le affermazioni sono vere. Da una parte l’importanza di nuove tecnologie e social nella nostra vita è innegabile, stanno occupando uno spazio sempre maggiore del nostro tempo, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nell’intera esistenza. Dove sono scettico è sul loro ruolo economico, perché la verità è che scontiamo quella che gli economisti definiscono “stagnazione secolare”: da una parte crediamo di vivere in un’epoca di innovazione, dall’altra la nostra produttività non cresce. I social media distruggono il nostro tempo ma non in modo produttivo, creano gadget che ci distraggono ma non ci rendono più creativi. Per trovare l’ultima vera innovazione bisogna riandare all’avvento dei personal computer negli anni Novanta».

Eppure intorno ai social gira sempre più la new economy.

«Sì, eccome, basta vedere le quotazioni in borsa di Facebook. Ma sono critico sul modello di distribuzione di questa ricchezza. Sono d’accordo con Robert Reich sulla sharing economy, e cioè che siamo alla condivisione delle briciole. La new economy genera lavoro precario, e una ricchezza concentrata nelle mani di pochi azionisti».

Eppure questa economia figlia del caos, lei dice, ha i suoi lati positivi...

«Mi sforzo di capire il mondo della generazione dei miei figli. Ogni volta che torno nella Silicon Valley trovo una realtà che nel caos vede l’aspetto più meraviglioso. Lì vivono e lavorano gli adoratori del caos, odiano l’ordine e la stabilità, perché nell’ordine e nella stabilità tutto rimane come prima, compresi i potentati del vecchio capitalismo. Nel disordine creativo vincono loro, avanzano i ventenni. Non posso non coglierne il fascino».

Altro tema: il caos geopolitico mondiale. Quello che sta succedendo fra Turchia e Russia è l’indice di cosa?

«Da questo punto di vista il libro è stato fin troppo profetico, avrei preferito un titolo un po’ meno preveggente. La tensione fra Turchia e Russia conferma ciò che espongo nel primo capitolo citando Kissinger: l’ordine del Novecento è finito per sempre, non si torna indietro, anzi è pericoloso quando classi dirigenti che si sono formate sui manuali del Novecento pensano ancora di poter ristabilire un ordine perduto. Ma una pax americana è ormai fuori dalla portata di chiunque. Obama l’ha capito, ed è una delle ragioni per cui è un presidente così poco popolare fra gli americani. Lui non racconta favole, ha una visione abbastanza lucida del mondo e dell’inevitabile declino dell’egemonia americana, che lo ha portato più di recente ad abbracciare la visione kissingeriana».

Cioè quale?

«Quella, paradossale, di un ritorno all’Ottocento, al Congresso di Vienna. Se in un certa zona del mondo, come il Medio Oriente, si riconosce che non c’è la possibilità per l’America di imporre il suo ordine, come tentò di fare Bush, non ci sono neanche più le condizioni per un ordine bipolare, con Stati Uniti e Russia che disciplinano le rispettive aree di influenza. Allora bisogna guardare al Congresso di Vienna, che inaugurò un sistema a geometria variabile in cui si bilanciavano le alleanze in modo da evitare che qualcuno potesse prevalere sugli altri. Ed è quello che Obama ha cercato di fare per esempio nell’accordo con l’Iran: rimettere in gioco una potenza regionale che potrebbe avere un ruolo positivo sullo scacchiere internazionale».

Nel libro anche il petrolio è un indicatore del caos.

«Sì, nel senso che il petrolio riassume i cambiamenti avvenuti nel mercato dell’energia, dove c’è stato un rapido spostamento del baricentro energetico del pianeta. Stanno cioè arretrando nella loro importanza relativa Paesi che sono sempre stati le potenze dell’energia, tutta l’area del Medio Oriente e la Russia. Mentre invece sempre di più la produzione cresce nelle Americhe: i nuovi produttori vanno dal Canada al Brasile passando per gli Stati Uniti. Anzi il centro è proprio negli Usa, perché nel mercato energetico è decisiva la rivoluzione tecnologica, e le nuove tecnologie di trivellazione hanno completamente sconvolto il modo di cercare fonti energetiche».

A leggere il libro sembra che in tanto parlare di democrazia, proprio le democrazie siano a rischio di implosione.

«Sì, certo. Io racconto il caos a cerchi concentrici, dentro il caos geopolitico internazionale c’è quello che affligge le democrazie liberali, le nostre, che da anni stanno sprofondando in una crisi di autostima perdendo fiducia in se stesse. Dagli Usa ai Paesi scandinavi ci sono molti sintomi, come nota Francis Fukuyama».

Le cause?

«Sono tante, a cominciare da una burocrazia che ormai vive per alimentare se stessa. E non è nemmeno la prima volta. Ci sono analogie che possono suonare inquietanti con gli anni Trenta, tipicamente un periodo in cui le democrazie dubitavano di se stesse. Allora potenti alternative autoritarie - dal fascismo allo stalinismo - sembrarono le più adatte a trovare una via d’uscita dalla depressione. Uno dei paradossi, decisamente poco rassicurante, come dice Fukuyama, è che ci volle una guerra mondiale perché le democrazie si dessero una regolata: solo uno choc esterno fortissimo quale fu la guerra mondiale potè portare a una rinascita delle democrazie. E non è un caso che tra la fine dagli anni Quaranta e gli anni Cinquanta abbiamo avuto straordinarie classi dirigenti e leader di grande qualità morale, da Churchill ad Adenauer. E chissà, anche il terrorismo oggi potrebbe rappresentare uno choc esterno capace di rivitalizzare le democrazie...».

p_spirito

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo