Fucilati a Basovizza da Guido Cristini toga nera del duce

Se l’Italia avesse avuto la sua Norimberga individui come Guido Cristini avrebbero fatto la fine di Hermann Goering, Joachim von Robbentrop, Wilhelm Keitel e altri capi nazisti appesi sulla forca. Invece Cristini muore il 19 dicembre 1979 nel suo letto a Chieti alla bella età di 84 anni (era nato a Guardiagrele, nel Teatino, il 13 maggio 1895). La vicenda del “più feroce dei presidenti del Tribunale speciale” viene raccontata da Pablo Dell’Osa nel libro “Il Tribunale Speciale e la presidenza di Guido Cristini 1928-1932” (Mursia editore, 350 pagine, 19 euro).

L’autore, nato a Pescara nel 1976, è giornalista e scrittore «con la fissazione del passato». Inviato della rivista “D’Abruzzo”, si occupa di cultura, interviste e personaggi dimenticati. Cura il blog #Today sulla versione online de “il Centro”, il quotidiano della sua regione. Con Mursia ha pubblicato “Il principe esploratore. Luigi Amedeo di Savoia duca degli Abruzzi” (2010).

In questo libro, ricchissimo di informazioni, Dell’Osa non nasconde l’indignazione per come Cristini abbia potuto farla franca e sottolinea che egli «scrisse pagine di ordinaria ingiustizia attraverso le sentenze della più sgraziata istituzione mussoliniana», in cui si poteva essere giustiziati per «aver pensato di uccidere il duce», come accadde a Michele Schirru, anarchico individualista, perché per Cristini «attentare a Mussolini è attentare all’umanità, perché il duce appartiene all’umanità». E i numeri esprimono lo zelo del giudice abruzzese diventato giovanissimo, a soli 33 anni, presidente del Tribunale speciale: 1725 le condanne comminate per 8806 anni di prigione, 9 le condanne a morte, tutte e seguite, di cui una in Istria e quattro a Trieste. Tutto ciò in soli quattro anni.

Una carriera fino ad allora inarrestabile, bloccata da un’incauta confidenza. Fu il caso Zamboni: nel ’26 Anteo Zamboni, un quindicenne, attentò a Bologna alla vita di Mussolini. Una vicenda ancor oggi oscura, che stava per costare il posto a Leandro Arpinati, uno dei gerarchi più vicini al duce, che era stato amico, in gioventù, del padre di Anteo. Arpinati litigò con il Duce per il ragazzo, che era stato linciato dalla folla seduta stante. Il Tribunale speciale condannò il padre e la zia di Anteo a trent’anni come mandanti. Arpinati, convinto dell’innocenza di Anteo, aspettò che passasse la tempesta e, diventato sottosegretario all’Interno, chiese a Cristini notizie sul processo. Questi gli confidò che era stato il duce a chiedere la massima severità. Mussolini lo venne a sapere e dimissionò immediatamente Cristini.

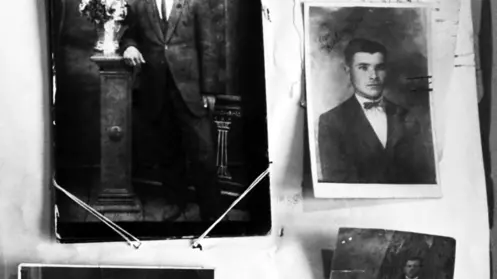

Il fascistissimo collezionista di incarichi (era deputato e al vertice di enti e istituzioni) fece di tutto per ritornare nelle grazie del duce che gli concesse di riaprire il suo studio legale (Cristini era avvocato) e di cumulare incarichi, tra cui, quello rilevante, e che gli verrà molto utile, di legale della Snia Viscosa (Società navigazione industriale applicazione Viscosa) di Franco Marinotti. Cristini era di una straordinaria avidità, segnalata dagli agenti dell’Ovra che lo controllavano, e non pagava mai i debiti. Ma facciamo un passo indietro e torniamo a Cristini nel pieno della sua funzione di presidente, che dispiegò la sua ferocia anche nel nostro territorio: il secondo che Cristini mandò davanti al plotone di esecuzione a Pola nel 1929, fu Vladimir Gortan; il primo era stato Michele Della Maggiora, un povero bracciante comunista di un piccolo centro agricolo fra Pistoia e Lucca. Una sentenza già scritta, tanto che Cristini, in trasferta verso la città istriana dove si sarebbe svolto il processo, disse ai suoi collaboratori: “Andiamo a fucilare”. Gortan era accusato della morte di Giovanni Tu›htan, che faceva parte di un gruppo di contadini che stavano recandosi a votare sotto scorta dei fascisti. Gortan, che era a capo di un gruppo della resistenza del Tigr (acronimo per Trst, Istra, Gorica e Rijeka), insieme ai suoi complici avevano sparato colpi di pistola per intimorire gli elettori e indurli a non votare. Un colpo di rimbalzo prese Tu›htan, che morì il giorno successivo. L’azione era riuscita: a Pisino il plebiscito non fu portato a termine. Gortan, in fuga verso la Jugoslavia, fu catturato e portato davanti al Tribunale speciale. Con lui furono condannati a trent’anni altri quattro giovani croati istriani. La sentenza – secondo Cristini – serviva come «dimostrazione della giustizia fascista» per «mostrare il duro volto del regime non solo agli sloveni e ai croati della Venezia Giulia, ma a tutti gli antifascisti decisi a misurarsi col fascismo in una lotta armata». Cristini terrà lo stesso comportamento con i quattro antifascisti sloveni, Ferdo Bidovec, Fran Marušič, Alojzij Valenčič e Zvonimir Miloš, accusati dell’attentato al “Popolo di Trieste”, il giornale fascista della città, in cui muore il giornalista Guido Neri. Anch’essi fanno parte di una costola del Tigr, Borba, la lotta. L’attentato, come del resto le precedenti azioni in Istria e a Trieste sono il frutto di una sorta di “guerra civile” in atto in queste terre a seguito della snazionalizzazione che i fascisti stavano attuando con la chiusura delle scuole, dei centri culturali, la proibizione dell’uso della lingua e il boicottaggio economico alle aziende slave. Anche questo processo è una farsa e i contorni stessi dell’attentato resteranno oscuri. Si parlerà addirittura di un complotto all’interno del partito fascista, però, come vuole Mussolini, bisogna essere inflessibili anche per dare un segnale al regno di Jugoslavia. E i quattro vengono fucilati a Basovizza il 6 settembre. La notte precedente Cristini la trascorre al Savoia con una donna, offertagli da due camerati, come si legge in un rapporto dell’Ovra. Va aggiunto che il primo processo del Tribunale speciale in trasferta nella nostra zona avviene l’11 maggio 1929, l’imputato è Alojzii Bregant, accusato dell’assassinio di Viktor Kogoj e Teo Ventin, che però muore poco dopo una sparatoria con i carabinieri. In compenso ai suoi presunti complici, tutti giovanissimi, vengono inflitte pesanti pene. Nel ’43 Cristini non aderisce alla Repubblica di Salò, ma collabora attivamente con il “principe nero” Valerio Pignatelli e con i tedeschi, e fa parte di un’organizzazione anti-comunista. È quel fascismo clandestino che, come un fiume carsico, poi riemergerà in questo Paese, che non ha mai rinnegato quel suo passato. Con l’arrivo degli americani Cristini si nasconde grazie ai salesiani e latita per ben nove anni, travestendosi in vario modo, pure da frate. Anche il Vaticano dovrebbe avere una sua Norimberga. Arriva l’amnistia, firmata da Palmiro Togliatti, all’epoca ministro della Giustizia, e voluta da tutti i partiti. Un colpo di spugna sui reati commessi dai fascisti, ma non su tutti, erano esclusi quelli commessi da «persone rivestite di elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare». Ma l’aver rivestito elevate funzioni civili, politiche o militari era il tratto costitutivo di uno dei delitti per i quali era concessa l’amnistia. Cioè l’aver contribuito con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista. La Cassazione ritenne che uno stesso fatto non potesse contemporaneamente essere amnistiato e rappresentare un impedimento alla concessione dell’amnistia. E così se la cavò Cristini e con lui personaggi come il generale Mario Roatta, che durante l’occupazione della Slovenia emanò disposizioni identiche a quelle dei tedeschi: rappresaglie, incendi di case e di villaggi, esecuzioni sommarie, raccolta e uccisione di ostaggi, internamenti nei campi di concentramento di Arbe e di Gonars. Godendosi la pensione di ufficiale e continuando a fare affari con le consulenze legali, Cristini volle farsi dimenticare. Una vicenda esemplare del Bel Paese, quella narrata con passione civile da Dell’Osa, dove tutto si dimentica e i conti con la Storia non si chiudono mai.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo