Giulia Lama nel ’700 a Venezia dipinge nudi che danno scandalo

GIOVANNA PASTEGA

Una donna controcorrente, così era Giulia Lama: colta, dall’eloquio fino, poetessa di talento, studiosa di filosofia e soprattutto di matematica. Nata a Venezia nel 1681, era figlia d’arte: suo padre, Agostino, iscritto alla Fraglia dei pittori veneziani, era specializzato in soggetti storici, battaglie e paesaggi, oltre che mercante d’arte e perito.

In una Venezia in grande fermento artistico, tra la fine ’’600 e la prima metà del ‘700, Giulia Lama visse una vita ritirata eppure assolutamente fuori dall’ordinario. Al talento artistico di questa pittrice e in particolare ai suoi “inediti” (per una donna dell’epoca) studi di nudo, il Museo del Settecento Veneziano ha voluto dedicare una piccola ma raffinata mostra che resterà aperta fino al 3 settembre prossimo.

L’unicità di Giulia Lama si rivela dal suo stesso percorso biografico, del tutto atipico.

Come spiega il triestino Alberto Craievich, curatore della mostra e direttore di Ca’ Rezzonico: «Giulia non è l’unica pittrice nella storia dell’arte veneziana. Proprio fra ‘600 e ‘700 numerose sono le donne, quasi tutte figlie d’arte. Di esse sappiamo poco, con l’unica eccezione di Rosalba Carriera. Si dedicano al ritratto, possibilmente in miniatura, oppure alla pittura di fiori. La ragione è semplice: è un’arte che si pratica al riparo delle mura domestiche, sotto lo sguardo vigile dei familiari, mai da sole, senza ambigue promiscuità. Il ritratto non necessita di studi anatomici, l’attenzione si concentra sul volto». Per Giulia il percorso artistico sarà del tutto diverso: unica donna ad aver frequentato con ogni probabilità l’Accademia di Gianbattista Piazzetta, suo amico e mentore, come testimoniano i numerosi disegni di nudo dal vero da lei firmati, e unica donna a specializzarsi nella pittura storica come ci ricordano le tante pale d’altare a lei commissionate nelle principali chiese di Venezia.

La carriera pittorica di Giulia, che sembra iniziare solo dopo la morte del padre, la porta a essere conosciuta e apprezzata come pittrice di storia indipendente. «Uscire dal perimetro in cui a un’artista donna era concesso di lavorare – spiega Craievich - ha un prezzo: la persecuzione dei colleghi e l’isolamento». Lo conferma l’abate Antonio Conti in una lettera: “la povera donna è perseguitata dai pittori, ma la sua virtù trionfa sui suoi nemici”. Tuttavia sembra non perdonarle una scarsa avvenenza, compensata a suo dire da notevoli capacità di eloquio: «tanta bruttezza quanto spirito, ma parla con grazia e finezza». Sta di fatto che «nel terzo decennio del secolo – racconta il conservatore di Ca’ Rezzonico Daniele D’Anza – Giulia Lama, sulla quarantina, si impone sulla scena artistica e letteraria veneziana, ottenendo alcune importanti commissioni pubbliche, licenziando altresì quadri “da stanza” di soggetto biblico, e figurando con alcuni suoi componimenti “tra le più illustri rimatrici di ogni secolo».

La sua pittura è intensa, piena di ombre e tagli di luce, «aderisce – continua D’Anza - a quel tenebrismo riformato diffuso a Venezia da Giambattista Piazzetta, artista che la pittrice conobbe personalmente, frequentando la sua Accademia. Questi dovette essere uno dei pochi colleghi a manifestarle sincero apprezzamento, riservandole un Ritratto in cui le riconosce il ruolo di pittrice, raffigurandola con gli strumenti del mestiere». Lei stessa ci lascia un suo autoritratto, del 1725, in cui si rappresenta con un sorriso velato di malinconia.

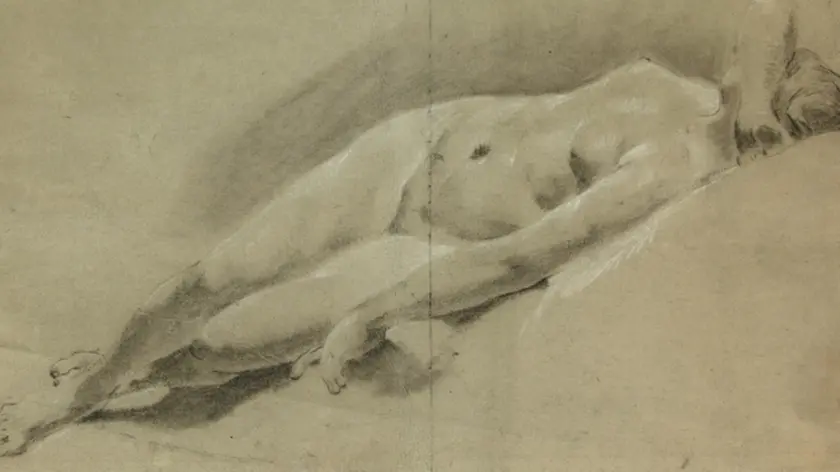

L’indubbia capacità di Giulia di rappresentare la fisicità dei corpi e il tormento dell’ombra e della luce si esprime con particolare consapevolezza nei suoi disegni di nudo. «I fogli di Giulia Lama – spiega Craievich – hanno una mano ben riconoscibile. Il segno del gesso è incisivo, a tratti grossolano, mentre il chiaroscuro è particolarmente violento, realizzato con ombre nette, senza passaggi intermedi e sfumature, come se la pittrice non fosse in grado di ammortizzare la propria foga. In alcuni casi gli scorci delle figure sono particolarmente audaci. In queste opere non troviamo nulla di delicato e gentile; si tratta di uno stile che è antitetico ai luoghi comuni della femminilità». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo