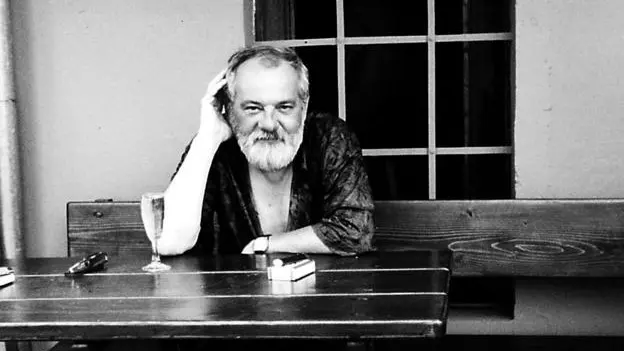

I versi di Amedeo Giacomini adesso parlano in tre lingue

di GIAN MARIO VILLALTA

Per rievocare di Amedeo Giacomini il clima più confidenziale e intimo, quello che di solito dava il tono ai nostri incontri, devo mettere in primo piano il gran chiacchierare di letteratura. Sì, proprio di letteratura, sempre, instancabilmente, si parlava, soprattutto di poesia, senza alcuna pietà per eventuali altri interlocutori, senza nessuna paura del ridicolo.

Si parlava di poesia a casa sua, soprattutto, sempre, citando a mente o affidandoci alla memoria l'uno dell'altro, ma a volte anche andando a recuperare il libro dallo scaffale e leggendo. Si parlava di poesia in auto, all'osteria, per strada, in trattoria.

Scambiate le provocatorie informazioni di rito iniziali, qui irripetibili, per le quali bastava qualche minuto, poi seguivano ore di discorsi sulla poesia. Non voglio dire che le faccende di lavoro, di famiglia e di salute non fossero importanti o rimanessero segrete. Ma erano un'altra cosa, ottima per scherzarci sopra, dire qualsiasi enormità, prenderci in giro amabilmente. O passare come una meteora di consapevolezza e di silenzio. La cosa importante, inesauribile, era la poesia.

Che cosa avessimo da dire, per così tanto tempo, oggi non riesco più a comprendere. Eppure era così.

Affermando di sé d'essere affetto da somma "libridine", Amedeo non sopportava di non aver letto un libro di poesia che io avessi letto, né tollerava di non possederlo, al punto da diventare protagonista di vere e proprie sceneggiate.

Negli ultimi tempi della sua vita, quando era così debilitato che la malattia gli comprometteva la libertà d'azione, mi aveva nominato suo pusher, perché una volta la settimana arrivavo da lui con una o due sporte di libri.

E devo ricordare la sua generosità, che era prima di tutto, ancora una volta, curiosità letteraria: non solo io, ma Ivan Crico, Pierluigi Cappello, Ida Vallerugo, Luigi Bressan e molti altri dobbiamo molto alla sua avidità di confronto, di conoscenza, che si trasformava presto in gesto di amicizia e di promozione, su "Diverse Lingue" e dovunque avesse influenza.

La sua passione letteraria era così leggendaria che diventava a volte una mitologia in cui si confondevano libri, letture, incontri con i poeti... «Fermati Amedeo - gli dicevo a volte scherzando - se no va a finire che sei stato a cena anche con Carducci!».

E come era fine e tremendo (e allo stesso tempo come sapeva essere greve) nelle sue gelosie! Quando sospettava trascuratezza, amicizie che lo escludevano, piccoli successi e vantaggi tenutigli nascosti, diveniva inquieto. Era capace di aspettare il momento buono per farti in pubblico una battutaccia.

Questo, devo dire a onore del vero, avveniva nei primi tempi. Poi, diventati più amici e più intimi, Amedeo si mostrava nella sua fragile, disarmata ferocia di uomo a disagio nella realtà, lasciando da parte - o recuperando solo in rare occasioni - l'abito che avrebbe potuto portare con una certa sicurezza, vale a dire quello di un poeta che aveva raggiunto maturità e riconoscimento.

Ma a questo abito, pure desiderato, non si sapeva adattare, non riusciva a farlo pr. oprio. Era più forte, per lui, sentirsi affratellato nella comune passione per la poesia.

Amedeo ha rivestito un indiscusso ruolo da "caposcuola" nella realtà della poesia friulana e veneto-orientale degli anni Novanta. È stato inoltre per molto tempo, per molti di noi, l'unico poeta che, pur abitando nella periferia culturale e - soprattutto - editoriale, aveva relazione con i nomi importanti della poesia nazionale e allo stesso tempo si mostrava accessibile, accogliente. Oggi il rapporto tra centro e periferia non è più lo stesso, ma venticinque anni fa era davvero dura stare dalle nostre parti e aspirare a una continuità di colloquio con i poeti che contavano: Amedeo non solo era la dimostrazione che si sarebbe potuto fare, ma era anche la persona che coinvolgeva i più giovani amici in queste sue relazioni.

Perché scrivo queste cose?

Perché sono certo che, una volta passato - come sempre è necessario - il periodo di "latenza" che sopravviene alla morte di un poeta notevole, si è fatta l'ora di parlare di lui, grazie a questa distanza oramai frapposta, senza dividere la persona dall'autore, il letterato dal poeta, l'amico dal maestro, ma compiendo uno sforzo per ridare figura alla sua intera, spiccata personalità.

E allora, tanto per cominciare, sarà necessario rileggere l'opera.

Come si sa, i libri di poesia raramente godono di ristampa. E perciò oggi, per leggere uno dei capolavori in friulano del secondo Novecento, “Presumût unviâr” (1987) di Amedeo Giacomini, forse il suo libro più perfetto, occorre forse andare in biblioteca.

D'altra parte, chi avrebbe il coraggio, se non per ascendere a più prestigiose celebrazioni editoriali, di ristampare un libro già composto per i preziosi, memorabili tipi di Vanni Scheiwiller? Però, per favorire la conoscenza di questo poeta, si può far sì che un lavoro teatrale tagliato su questo libro abbia luogo al Teatro Verdi di Pordenone (avverrà domani alle 20.45): ideata dall'attore Stefano Rizzardi, con la collaborazione del compositore Renato Miani, per la fisarmonica solista di Sebastiano Zorza, mentre Luigina Tusini propone i testi attraverso la videoscrittura, alla ricerca della perfetta alchimia tra poesia detta, musica e accompagnamento visivo. Così il teatro, luogo del gesto e della voce, può dare risonanza alla poesia, diventare una modalità del suo evento e invito alla lettura.

Sarà l'occasione, inoltre, per ufficializzare l'avvenuta pubblicazione di un'edizione trilingue dell'opera (furlan, italiano, english) presso l'editore Legas di New York, per le cure di Francesca Cadel, che di queste cose è attenta studiosa.

“Presumût unviâr” è, dice il titolo, il presentimento dell'inverno: metafora stagionale che sottintende la vicenda dell'epoca e dei suoi sogni, un vissuto novecentesco di chi aveva vent'anni nel '68, e il destino della stessa lingua in cui il poeta scrive.

Ancora più a fondo, è l'inverno della vita, le grandi disillusioni e la disarmata, disarmante realtà nella quale, senza più sogni, ci si scopre fin troppo simili agli altri, ai loro dolori e alle loro paure. Non manca la nostalgia per i luoghi, la rievocazione dei piccoli animali che da sempre hanno popolato l'opera del poeta di Varmo. E tutto ciò è detto in modo limpido, intenso, in una delle più tese e vive espressioni della lingua friulana, che qui si offre davvero ricca di spessore, di sonorità e di sottili molteplici strati semantici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo