La giovane Amalia sfortunato amore triestino del dongiovanni Puškin

lA STORIA

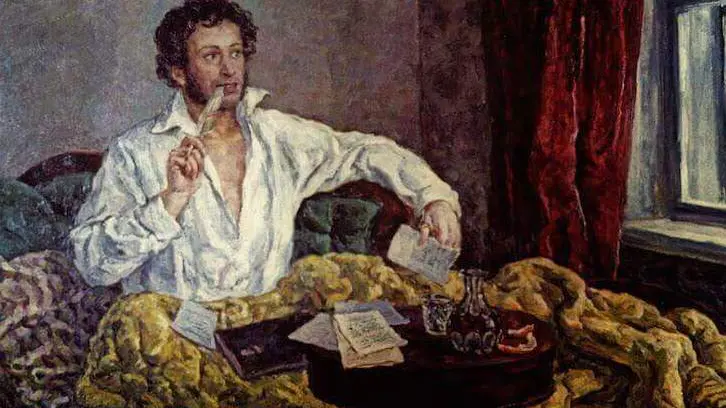

Quel è il fine della vita? Aleksandr Puškin non aveva dubbi: "rendersi attraenti alle donne". Stando alla parzialissima "Lista del Dongiovanni", il taccuino su cui il poeta russo appuntava le sue innamorate, ci riusciva d'incanto. E se la conversazione di Aleksandr era altrettanto memorabile che la sua poesia, testimoniano gli amici, a detta del fratello minore Lev il suo vero genio consisteva nel flirtare. È così che nella collezione di donne, tra le 113 conquiste dichiarate (solo sette meno di Casanova), finirà infilzata anche Amalia Riznich (o Risnich, secondo altre trascrizioni), nata Ripp, splendida, esotica farfalla di Trieste.

La figlia diciannovenne del banchiere viennese ha contratto matrimonio, cadono esattamente due secoli, nel 1820, con Giovanni Stepanovich Riznich, di nove anni più vecchio, ricco commerciante triestino di origine serba, che per lei fa costruire un sontuoso edificio ora individuabile in via S. Lazzaro n. 8, ampliando la residenza della famiglia.

Sarà lui il motore immobile che introducendo nel 1823 la moglie nel bel mondo di Odessa, recente "porto franco", vivacissima città con una forte minoranza italiana, in cui ha aperto una filiale del suo già florido commercio di granaglie, a far sì che Amalia e Aleksandr si incontrino, si amino e si perdano. La regale triestina dai neri occhi ardenti, nelle cui vene scorre sangue tedesco, italiano ed ebreo, e lo scrittore che fece per la Russia del XIX secolo ciò che per l'Italia fece Dante: inserirla nel contesto europeo e formalizzarne la lingua.

Ad Amalia, poliglotta e di eccellente educazione, il destino riserva la morte per tisi a 23 anni, ma anche il ruolo di musa, ahimè solo una delle tante, di Puškin che, per parte sua, si compiace di recitare la parte del bellimbusto, lieto di aver avuto l'autorizzazione a lasciare il confino della spenta e polverosa Kishinev (ora in Moldavia). Squattrinato, tagliato fuori dai circoli letterari, umiliato da un grado burocratico insignificante.

Invece Odessa è Pietroburgo trapiantata nel Mar Nero meno l'oppressiva sorveglianza della polizia zarista sul poeta, oasi per appena un anno. È il regno delle dame colte, musiciste, briose conversatrici con il punto fermo di mai e poi mai parlare a lungo di questioni serie. Leste ad adottare la moda "naturale" francese, trucco trasparente e incarnato pallido, incedono avvolte in una nube di profumo di rose, che lascia filtrare la fragranza della pelle pulita. Questo stile artificiosamente semplice, un domani verrà chiamato "all'Onegin", e proprio qui a Odessa Puškin, in stato di grazia creativa e già bello di fama e di sventura, comporrà alcuni capitoli del prodigioso romanzo in versi che coglie lo spirito russo e lo forgia nel contempo.

Odessa è già Italia, per il suo paesaggio meridionale, per la passione verso Amalia, alta e altera, dal "collo di sinuoso candore" che si diverte a fare l'eccentrica, con il cappello da uomo a falde larghe e abiti da amazzone. Aleksandr è ossessionato dal suo "profilo romano" che schizza a margine delle liriche da lei ispirate, e anche a quelle ispirate dalle altre, con la penna d'oca perennemente rosicchiata. Amando Amalia, per proprietà transitiva, ama l'Italia, e il suo talento vivifica la convenzione poetica e relativi cliché: "la lingua di Petrarca e dell'amore", "dove sonnecchia il tenero mirto e l'oscuro cipresso", "sotto il dolce cielo dell'Italia mia"... Siamo in piena esplosione romantica. La Russia in pochi decenni è riuscita a colmare l'arretratezza culturale portandosi alla pari con l'Occidente, e ora dà voce autonoma alle tematiche d'importazione.

Difficile accostare con certezza il complesso ciclo lirico del periodo integralmente alla conturbante triestina, tale era il girotondo di bellezze, meglio se coniugate, a cui il poeta attingeva avido di emozioni forti. Puškin era in grado di tesaurizzare le passioni e poi rilasciarle pian piano nel tempo nei suoi versi; o dal passato rilanciarle addirittura come se fossero palpitanti nel presente in un crescendo rossiniano.

Quello stesso Rossini che dal palco del Teatro dell'Opera, capace di ben 800 posti, edificato su progetto dell'architetto Francesco Frapolli, ammiravano, oltre a Puškin, anche Giovanni Riznich, peraltro di ottima cultura, la civettuola Amalia contornata da uno stuolo di adoratori che Giovanni-Ivan ogni tanto caccia con un tonante "fora!".

A questo proposito Puškin, che ha anche l'impudenza di essere geloso, magari si è preso qualche maligna licenza poetica nell'"Onegin": "Scambia saluti con i conoscenti/e poi guarda la scena distratto/si rigira con cipiglio/e non frena nemmeno lo sbadiglio." Gli amanti si sentono sempre più degni dei mariti. Aleksandr comincia a vagheggiare la fuga con lei nella patria di Dante, Tasso, Petrarca. Invece a tornare sarà la sola Amalia, nel ’25, per ritirarsi nella tenuta di Chiarbola, aperta al sole, al mare, all'aria salubre, nell'estremo, vano tentativo di curare la tisi. Puškin apprenderà della sua morte solo un anno dopo, consumata "Sotto il cielo azzurro del suo paese natio". —

Riproduzione riservata © Il Piccolo