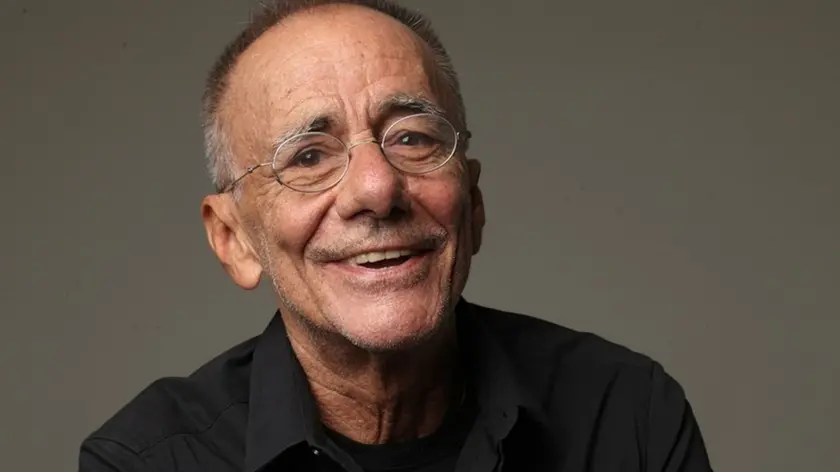

L’attimo fuggente di Roberto Vecchioni nelle “Lezioni di volo e di atterraggio”

«Cultura non è sapere, è cercare, cercare all’infinito»: ne è convinto Roberto Vecchioni, uno dei padri storici della canzone d’autore italiana, la cui attività di scrittore corre parallela a quella musicale (e, per molti anni, d’insegnante). Il suo nuovo godibilissimo «Lezioni di volo e di atterraggio» (Einaudi, pagg. 203, 17 euro), ovvero “le lezioni che tutti avremmo voluto ascoltare, a scuola e nella vita” si sviluppa in quindici racconti e parla di avvenimenti del 1987 quando, anticipando di due anni il film “L’attimo fuggente” che avrebbe portato al successo planetario una figura anticonvenzionale di maestro, Vecchioni in uno storico liceo milanese sperimentava metodi d’insegnamento alternativi, come quello di portare gli allievi a parlare di letteratura, astronomia, matematica e molto altro, all’aperto, in parchi, cascine, osterie, perfino cimiteri. Le chiamava “le giornate di follia” ed erano di solito i lunedì. Perché, oltre all’attività in aula, una parte del tempo scolare dovrebbe contemplare di uscire, cambiare metodo (ci si riferisce ovviamente a un mondo pre – e si spera post – covid). La vita non è un monolite, bisogna volare, sognare ma anche tornare con i piedi per terra in un equilibrio tra l’incanto del volo e il disincanto dell’atterraggio.

«Sapevamo di non sapere e in questo non sapere ci intrufolavamo con tanto di caschi, corde, pale, mappe corrette e ridisegnate in cerca di cunicoli, deviazioni, gallerie sommerse, grotte inesplorate, dove ogni crepa diventava un varco, e noi dentro a strabuzzare gli occhi davanti a stalattiti che gocciavano luce millenaria»: la scuola di Roberto Vecchioni prima di tutto è un luogo in cui s’insegna senza impartire lezioni. I ragazzi hanno coraggio, desideri, paure e una sete dentro che non si spegne mai. Sono irrequieti, protervi, insicuri: in una parola veri. Si chiamano come i più celebri pittori della storia, ma sono solo esseri umani in cerca di sé stessi. E il prof è colto, originale, ma soprattutto appassionato, sempre disposto a quell’incantesimo che balena diverso ogni giorno. Che parli della morte di Socrate, del viaggio di Ulisse o di un verso di una poetessa contemporanea, i suoi occhi brillano e la voce va su e giù come un canto. Dietro, c’è il sentimento di chi è cresciuto tra le parole e sa che, con quelle stesse parole, i suoi ragazzi affronteranno la vita.

Se è vero che «solo quel che si vede con la coda dell’occhio può toccarci nel profondo», come scriveva E. M. Forster, Roberto Vecchioni con queste “Lezioni di volo e di atterraggio” offre esattamente quel che si vede con la coda dell’occhio: un’altra, potentissima, forma di verità. Raccontare storie, e lasciar parlare anche il silenzio. Pungolarsi, emozionarsi, cercare verità alternative. Perché una lezione sia davvero magica ci vuole qualcuno che sappia trasmettere il suo sapere e qualcuno che sappia ascoltarlo. Occorre volare, e poi atterrare, tutti insieme.

Così, mentre lo specialissimo professore che abita queste pagine parla di Socrate o di Ulisse, viaggiando leggero nel tempo – dalla guerra di secessione a Fabrizio De André, dal Vangelo a “Spoon River”, da Saffo ad Alda Merini –, il lettore viene trasportato in un altrove dove la cultura è qualcosa di vivo, di scintillante. Quindici racconti riusciti, destinati a colpire il cuore e il cervello. «È gioco, sfida, provocazione. È gettare un sasso e contare i cerchi che si allargano sull’acqua. Porte che si aprono su altre porte, senza mai fermarsi alla prima». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo