Le meravigliose sonate di Scarlatti composte per l’infanta “negata”

Pur calato nella dimensione di un romanzo, quello che ha al centro “Il maestro e l’infanta” (Neri Pozza, pagg. 272, euro 18) non è un incontro di fantasia. “Il maestro” è Domenico Scarlatti, compositore napoletano che nel 1719 si trasferisce a Lisbona dove l’anno dopo vien invitato a essere l’insegnante di musica della famiglia reale, dedicandosi in particolare alla figlia del sovrano Giovanni V, Maria Bárbara di Braganza: “l’infanta” del titolo. Nel 1720, ha 35 anni, Maria Bárbara 9. Solo la morte di Scarlatti, nel 1757, interrompe il loro rapporto: se “l’infanta” va in sposa, nel 1729, a Ferdinando VI di Borbone, diventando regina di Spagna, “il maestro” la segue a Madrid, dove per lei compone centinaia di Sonate per clavicembalo che hanno fatto parte del repertorio di Horowitz, Benedetti Michelangeli, Glenn Gould, Emil Gilels e che ora, gemme tra le più preziose della storia della musica, continuano a venire interpretate da nomi noti della tastiera. È, il loro, un legame nel segno delle note che nel romanzo di Alberto Riva – “un’opera di fantasia basata su fatti realmente accaduti”, la definisce l’autore – si innesta nel racconto di un’epoca di guerre, rivalità tra famiglie reali europee, complotti, poteri contrapposti.

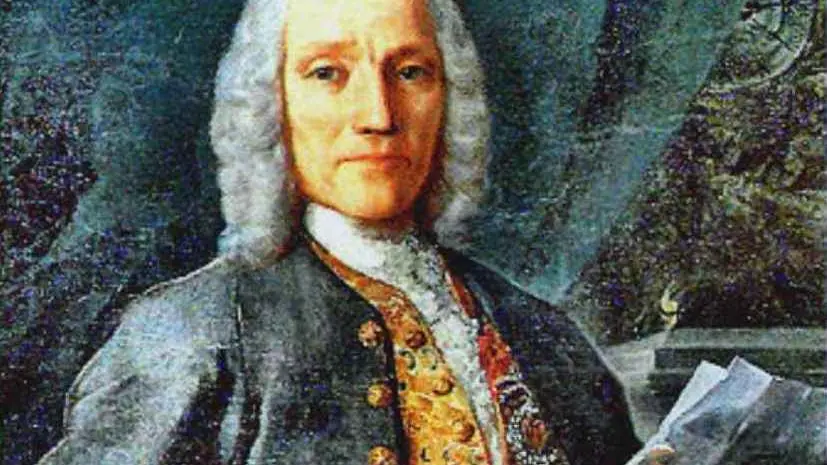

La copertina del libro è affidata a un ritratto giovanile di Maria Bárbara conservato al Prado e firmato dal torinese Domenico Duprà, pittore di corte in Portogallo dopo essere stato convocato proprio da Giovanni V di Braganza: nell’immagine, tuttavia, la regina di Spagna oltre che giovane, appare bella e persino magra, cose che non fu mai, al punto che nella sua precoce morte, tredici mesi dopo quella di Scarlatti, l’obesità giocò un ruolo determinante. Riguardo la bellezza, sembra che il suo promesso sposo Ferdinando VI quando la vide ne rimase turbato, perché la sua futura moglie non ne aveva alcuna: l’amore e la ragion di Stato, però, favorirono l’unione, senza prole, ma fortificata dalla passione per la musica. A Scarlatti, Giovanni V chiede di far da precettore a suo fratello dom Antonio, a suo figlio dom José e all’altra sua figlia: Maria Bárbara, appunto. Ma mentre dom Antonio e dom José sembrano avere indubbie virtù musicali e in una società maschilista non potrebbe essere diversamente, Maria Bárbara nelle sue stanze, sempre a detta del re, dà vita a imbarazzanti esibizioni di canto e di danza.

La verità si rivela un’altra, con l’infanta che possiede anche un certo repertorio alla tastiera, con un occhio di riguardo all’Italia: Bernardo Pasquini, Corelli, Monteverdi, Albinoni. Ma se oggi di Scarlatti si continua a parlare, «nessuno o quasi sa nulla di Maria Bárbara: quella bambina curiosa continua a restare nella penombra con il suo enigmatico sorriso», scrive Alberto Riva. A lui, allora, va il merito di averla un po’ alleggerita dalla patina dell’oblio e di aver reso meno misterioso il ritratto di Duprà: l’enigma della sua vita è tutto risolto nelle note, quelle per lei composte dal suo maestro che, come tutti i capolavori, a distanza di secoli parlano ancora. E con voce sublime. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo