L’Ottocento rivisitato fra libri e tv il ritorno dei romanzi vittoriani

I tradizionalisti disprezzavano la nuova tendenza, ma le loro critiche non produssero effetti pratici: intorno alla metà dell’Ottocento gli inglesi divoravano i romanzi pubblicati a puntate, messi a punto grazie a un nuovo metodo di lavoro che permetteva di modificare la struttura del testo in corso d'opera per tener conto delle reazioni dei lettori. «Falli ridere, falli piangere, ma soprattutto falli aspettare» lo sintetizzava Charles Dickens all’amico e futuro biografo John Forster in una lettera.

Questa strategia torna ora a ottenere un successo planetario grazie alle fiction televisive: la settima serie del “Trono di spade”, conclusasi in Italia lo scorso autunno, è attualmente in onda sugli schermi quasi duecento Paesi in spasmodica attesa dell’ottava (e conclusiva) stagione, il narratore inglese Julian Fellowes ha scelto di utilizzare la tecnologia digitale per “Belgravia”, soap proposta a cadenza settimanale grazie a una app per smartphone o tablet e in seguito raccolta in volume (Neri Pozza, 415 pagine, 18 euro).

Oltre al testo, la app offre una versione audio, gli alberi genealogici dei personaggi e una mappa della zona che fa da sfondo alle avventure dei protagonisti nella Londra del XIX secolo. La trama è incentrata sullo scontro tra le famiglie dell’antica aristocrazia e i nuovi benestanti arrivati nei salotti buoni grazie alla ricchezza accumulata attraverso l’industria.

Alla fama Julian Alexander Kitchner Fellowes, nominato barone di West Stafford per meriti artistici, è arrivato nel 2001 con la sceneggiatura di “Gosford Park”, diventata un film di Robert Altman, con la quale vinse l’Oscar. A farlo conoscere ovunque è stato il ciclo tv di “Downton Abbey”, modello al quale si ispira per una serie sulla New York di fine Ottocento che andrà in onda all’inizio del prossimo anno. «Ho deciso di portare le modalità della narrativa inventate da Dickens in televisione perché ho capito che il pubblico adora quel tipo di letteratura», ha detto Fellowes nelle interviste rilasciate in contemporanea al lancio del romanzo e all’avvio delle riprese per la nuova serie tv. Senza alcun dubbio ha ragione. A dimostrarlo ci sono la riscoperta e il successo in libreria degli autori che nel corso dell’Ottocento seguirono la medesima strategia e il favore di cui continuano a godere i capolavori dickensiani. L’ultimo a essere riproposto in Italia è “Il circolo Pickwick”, tradotto da Marco Rossari per Einaudi (pagine 777, euro 26), monumentale opera con la quale debuttò nel 1836 capace di vendere in pochi giorni decine di migliaia di copie, apprezzata in egual misura nelle severe aule parlamentari, nei club esclusivi, lodata dai garzoni delle botteghe, dalle domestiche, dalle signore borghesi e dai loro mariti.

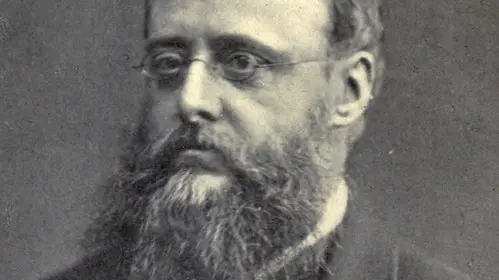

Tra gli allievi migliori di Dickens ci fu Wilkie Collins, di cui la Fazi sta traducendo i voluminosi tomi che furono tra i primi esempi di vicende piene di misteri. L’ultimo uscito in ordine di tempo è Armandale (pagg. 808, euro 18,50) bestseller del 1866 in cui si mescolano identità confuse, rivalità amorose, spionaggio, denaro e delitti. Come avviene anche in altri romanzi (in particolare “La donna in bianco”), Collins articola i colpi di scena intorno al tema prediletto: l'identità personale della protagonista dissimulata per mezzo di travestimenti durante il racconto. In “Armandale” il tema viene rielaborato attraverso gli effetti dell’oppio (sostanza che Collins ben conosceva visto che lo usava ogni giorno per combattere i dolori della gotta) e la ricerca del colpevole impone una messa in scena in cui gli stupefacenti giocano un ruolo decisivo. Collins aveva appreso la tecnica per costruire trame capaci di incantare il pubblico durante il periodo trascorso, ancora adolescente, in collegio dove doveva sottostare agli ordini di un capocamerata che prima di addormentarsi pretendeva di essere intrattenuto. Per una storia avvincente c'era in premio un dolce, mentre una noiosa veniva punita con dieci frustate. Collins si mostrò capace di ottenere soprattutto dolci, chiarì lui stesso in seguito con orgoglio, e di rivaleggiare con Dickens e, in breve, di superarlo nel favore del pubblico.

Erano poi molte le donne ad essere attratte in epoca vittoriana dalla letteratura e le loro opere figurano oggi tra i classici del periodo. A cominciare da Charlotte Brontë, di cui il Regno Unito ha da poco festeggiato il bicentenario della nascita, impostasi nel 1847 con “Jane Eyre” firmato con uno pseudonimo maschile come fece in seguito George Eliot perché l’establishment non vedeva di buon occhio le signore capaci di avere successo. Per fortuna, ricorda Lyndall Gordon in una biografia uscita per Fazi (“Una vita appassionata”, pagg. 298, Euro 18,00) non seppe mai cosa affermò su di lei l’amatissimo Thackeray in una lettera al termine di una serata trascorsa insieme: «Ho incontrato quella povera infelice di cui l’intera Londra parla. È una piccola creatura dall’aspetto squallido. Sono certo che al posto della fama preferirebbe avere un uomo da amare. Ma è una personcina senza un grammo di fascino, destinata a restare sepolta in campagna a mangiarsi il cuore in attesa di qualcuno che non verrà mentre i suoi testi saranno dimenticati in fretta».

Nell’inverno 1848 “Jane Eyre” divenne in fretta un bestseller e la storia fu portata anche a teatro mentre si moltiplicavano nei salotti londinesi le ipotesi sull’identità del presunto autore. In poche settimane la prima edizione viene esaurita, la seconda a febbraio con una dedica a Thackeray contribuisce ad alimentare altre speculazioni sulla paternità del romanzo perché lo scrittore, di cui stava uscendo a puntate “La fiera della vanità”, ha una moglie rinchiusa in manicomio, circostanza che ovviamente Charlotte ignora mentre affida un ruolo centrale nel suo libro a Bertha, la consorte folle di Rochester. Quando, poi, a giugno 1848 il secondo lavoro di Acton Bell, ovvero di Anne Brontë, viene erroneamente annunciato come seguito di Jane Eyre, Anne e Charlotte decidono di andare a Londra per svelare alla casa editrice la loro identità. In seguito l’editore Smith ritrae Charlotte in questi termini: «Una donna di statura modesta, riservatissima, vestita come una quacchera, probabilmente molto colta. È una terribile fatica coinvolgerla in qualsiasi conversazione».

Non amare i vittoriani, ha detto Italo Calvino, è un peccato mortale, significa non capire che grazie a loro la letteratura dell’Ottocento è riuscita a ipnotizzare il pubblico di massa e, nello stesso tempo, a raggiungere risultati artistici insuperabili mescolando l’analisi sociale, la satira e la spericolata disce¬sa verso le tenebre della mente.

A Dickens, in particolare, si deve poi l’invenzione dei giochi di destrezza nelle trame ancora largamente impiegati dal cinema e dalla televisione. «Dio creò il mondo per permettere a Dickens di raccontarlo», osservò una volta Anthony Burgess, sintetizzando in una fulminante battuta l’importanza di un narratore le cui opere continuano ad avere una diffusione planetaria. Il modo migliore per apprezzare i suoi capolavori resta forse quello suggerito da Vladimir Nabokov: «Ciò che dobbiamo fare davanti ad essi è rilassarci e lasciare che sia la spina dorsale a prendere il sopravvento. Benché si legga con la mente, la sede del piacere artistico è tra le scapole. Quel piccolo brivido che sentiamo lì dietro è certamente la forma più alta di emozione che l'umanità, grazie a Dickens, abbia raggiunto».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo