Scrittori del secondo Novecento a Fiume voci e opere che hanno superato i confini

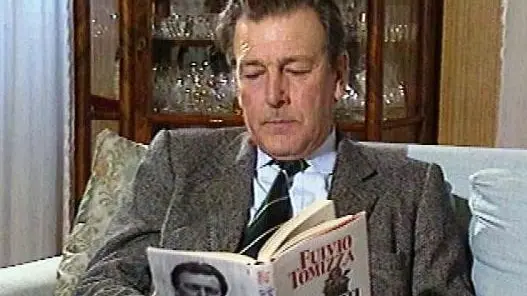

Oggi è difficile parlare di confini, idea che sta assumendo molte sfumature, sia per quanto riguarda le frontiere geografiche, sia per quel che concerne questioni di identità. Non fa eccezione la letteratura. Anzi, le belle lettere in tal senso sono state antesignane, basti pensare alla letteratura di frontiera, vero e proprio genere, inaugurato da Fulvio Tomizza quando non era ancora diventata una moda. Tomizza appunto, l’autore più rappresentativo dell’Esodo istriano, giunto a Trieste nel 1947, si integrò totalmente nel canone nazionale, vincendo sia il Premio Viareggio (1969) che lo Strega (1977). La storia della letteratura istriana non si conclude certo con l’Esodo, chi è rimasto sa quanto la lingua e la cultura italiana siano state ostacolate, precisamente dopo il Trattato di pace di Parigi, del 1947, che definiva il nuovo assetto geopolitico tra lo Stato italiano e le potenze vincitrici. L’Istria della Cni (Comunità Nazionale Italiana) subisce quindi un oblio culturale il cui disgelo inizierà solo negli anni Sessanta.

Recuperare la produzione artistica di quell’epoca, giungendo alle opere del terzo millennio, è l’intento di Gianna Mazzieri-Sanković e Corinna Gerbaz Giuliano, docenti del dipartimento di italianistica dell’Università di Fiume e autrici del monumentale volume “Un tetto di radici. Lettere italiane: il secondo Novecento a Fiume” (Gammarò Edizioni, pag. 700, euro 29,50). Lo scopo dell’energica storia letteraria è appunto far uscire la produzione fiumana dallo stato di minorità a cui è stata relegata negli ultimi settantacinque anni: «La volontà di far sì che i confini della critica letteraria e della ricerca filologica non coincidano necessariamente con i confini degli Stati», si legge nell’introduzione.

Una premessa che si concretizza nella struttura stessa del libro che si rivolge agli scrittori di lingua e cultura italiane che hanno scelto Fiume come dimora, a chi ha scelto di rimanere nella regione istroveneta fino ai figli degli esuli, oggi residenti altrove, la cui poetica ha una forte connessione con le origini identitarie, come per esempio Diego Zandel. In tutto sono diciannove gli autori esaminati, ogni singolo profilo è affrontato nella seconda parte del volume, mentre la prima comprende vari capitoli di impostazione teorica dedicata ai diversi momenti della produzione del territorio.

Ecco allora la città di Fiume nel secondo Novecento, ricca di diverse poetiche, non sempre in linea con la cultura ufficiale italiana per i diversi contesti sociali e politici, che spiega anche la lunga permanenza della produzione narrativa nel neorealismo. L’incipit letterario del secondo Novecento risale a Osvaldo Ramous, il primo a parlare dell’esodo ma che allora non trovò una possibilità editoriale.

Il merito di Mazzieri-Sanković e Gerbaz Giuliano sta anche nell’esaminare le diverse ondate di repressione culturale (e non solo) nei confronti degli italiani che non si esaurirono nell’immediato dopoguerra per poi svilupparsi piuttosto in successivi momenti: basti pensare alle pesanti misure di carattere nazionalista che colpirono la Cni di Fiume tra il 1953 e il 1960. I primi segnali di apertura furono possibili grazie a varie istituzioni, tra cui l’Università Popolare di Trieste, ma anche a quelle che oggi sono storiche riviste locali, come la “Battana”. Riviste il cui scopo è sempre stato quello di fare da ponte tra le due culture. Fu proprio Ramous a organizzare il primo convegno internazionale tra scrittori italiani e jugoslavi, nel 1964, che diede luogo a ulteriori sviluppi grazie alla casa editrice Edit. Dibattiti in cui emersero le principali linee di poetica nelle opere dei diversi autori, da Alessandro Damiani a Giacomo Scotti fino ai rappresentanti delle nuove generazioni come Laura Marchig.

Va detto che le due autrici si spingono oltre, risalendo alle radici della produzione letteraria, a quella letteratura religiosa che ha il suo inizio a Fiume nel 1530, e da lì alla fioritura della stampa periodica del 1800. Un’analisi che permette di individuare una vivacità intellettuale a cui parteciparono grandi autori internazionali, da Fogazzaro a Rilke. Certo poi seguirono anni oscuri, fu difficile conservare la propria identità nazionale attraverso la parola scritta. Ma gli ultimi due decenni ci dicono che i tempi sono maturi perché la letteratura di Fiume e dintorni in lingua italiana trovi una più amplia collocazione nel patrimonio nazionale, tanto più se pensiamo a nomi come Marisa Madieri, Franco Vegliani, Diego Bastianutti, Paolo Santarcangeli, Diego Zandel o Valentino Zeichen, autori appunto d’origine istroquarnerina oramai riconosciuti dalla più raffinata critica ed editoria nazionale. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo