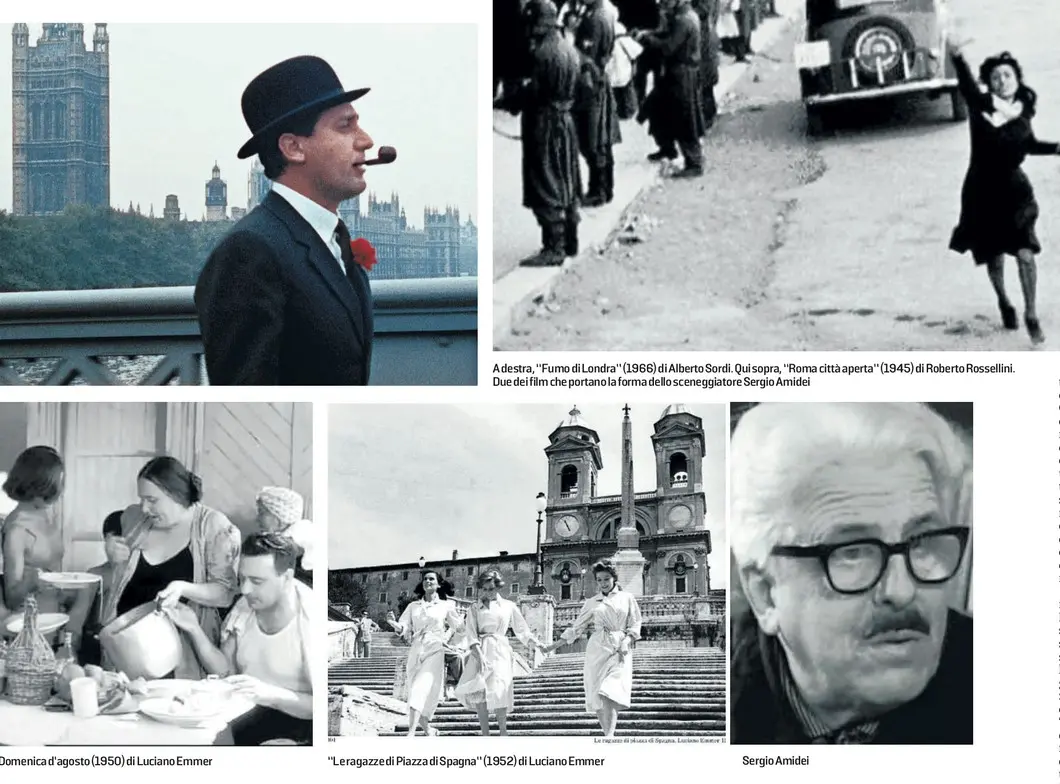

Sergio Amidei, lo sceneggiatore “straniero” che scrisse i capolavori del Neorealismo

Si può dire che Sergio Amidei sia stato uno dei padri del Neorealismo cinematografico italiano. Ma in considerazione dell’importanza simbolica che ebbe il cinema nell’Italia della ricostruzione, si può dire che Amidei sia stato uno dei padri “tout court” dell’Italia del dopoguerra, una delle personalità che ha saputo meglio raccontare il Paese in profondità e nei suoi cambiamenti.

In vista del quarantennale dalla scomparsa di Amidei (avvenuta il 14 aprile 1981), celebriamo dunque questo grande triestino fiero della sua formazione culturale mitteleuropea (era nato a Trieste nel 1904). Protagonista della genesi del Neorealismo, ma anche della sua eredità nella grande commedia, Amidei è stato uno dei più influenti sceneggiatori del ‘900. Ha ottenuto quattro nomination agli Oscar (per “Roma città aperta”, “Sciuscià”, “Paisà” e “Il generale Della Rovere”) e ha lavorato per “Ladri di biciclette”, anche se il suo nome non figura accreditato. Collaboratore di Rossellini, De Sica, Zampa, Emmer, Sordi, Monicelli, Scola, Ferreri, è stato innanzitutto al centro della nascita dei due film capofila del Neorealismo, “Roma città aperta” (‘45) e “Paisà” (‘46), entrambi diretti da Rossellini. Pellicole che hanno fatto il giro del mondo e hanno aperto un’epoca nuova. «Tutte le strade portano a ‘Roma città aperta’», diceva Jean-Luc Godard, alludendo all’importanza di questo film per il cinema moderno.

«L'idea di ‘Roma città aperta’ – spiegò Amidei - venne per tutto quello che era accaduto a me, Rossellini e a molti nostri amici durante l'occupazione nazista. Dopo la Liberazione, con i denari di una certa contessa Politi, a Rossellini viene l'idea di fare un film. 'Su cosa?’, ci chiedemmo, 'Su quello che abbiamo vissuto’, ci rispondiamo. E ci mettemmo al lavoro». Nel romanzo “Celluloide” (‘95) scritto dallo sceneggiatore Ugo Pirro (dal quale nel ‘96 Lizzani ha tratto un film con lo stesso titolo), che racconta l’avventura del cinema a Roma nell’immediato dopoguerra, si attribuisce proprio ad Amidei la reale paternità di “Roma città aperta”. In quegli anni formidabili, quando litigava coi suoi compagni di sceneggiatura, si chiamassero anche Cecchi, Fellini o Zavattini, si dice che il burbero e ribelle Amidei tuonasse: «Taci! Sei un ignorante! Tu queste cose non le puoi sapere! Tu non hai una cultura mitteleuropea!». Delle sue origini scrisse: «Sono nato a Trieste sotto Francesco Giuseppe. E venir via da Trieste per andare a studiare a Torino e poi a lavorare a Roma, non era stato come venir via da Padova o da Genova. Alle spalle lasciavo un altro mondo, un'altra cultura, addirittura un'altra lingua». E ancora: «Non ero italiano, diciamo che ero di Trieste, vedevo le cose con un certo distacco. Scrivendo facevo sentire che non sapevo parlare l'italiano. Forse i film che ho scritto sono stati raccontati un po’ così, senza mentire troppo, dicendo la verità».

Amidei aveva trascorso molti periodi dell’infanzia e della giovinezza in una grande villa della famiglia della madre a Salcano, vicino a Gorizia, frequentata da persone che parlavano italiano, tedesco, sloveno. Un ambiente meticcio che probabilmente ha orientato la sua ricerca poetica verso l'eclettismo, verso la varietà dei linguaggi del cinema. «Io sono un artigiano, ho fatto e faccio di tutto – scherzava Amidei -. Mi si ordina un affresco, un paesaggio, una natura morta e io faccio quello che posso. Sono come Tiziano, rispettate le proporzioni».

Sempre alla ricerca della “verità”, Amidei è stato soggettista e sceneggiatore di circa 150 film. Avvicinatosi al cinema quand’era studente negli anni ’20 a Torino, prima comparsa, trovarobe, poi aiuto regista per la casa di produzione Fert, dal ’36 è sceneggiatore a Roma di drammi e commedie per Poggioli, Gallone e Camerini. Ma è col Neorealismo che avviene la piena maturazione della sua personalità. Grande mestiere, curiosità e umanità sono i tratti caratterizzanti di questo autore, sempre attento contemporaneamente al dettaglio psicologico, al quadro sociale d’insieme e alla struttura del racconto, che sapeva padroneggiare e innovare come pochi.

Nel 1950 Amidei scrive infatti per il regista Luciano Emmer “Domenica d’agosto”, il film che inaugura la svolta “rosa” del Neorealismo, ideata e propiziata dallo stesso Amidei, e da lui giustificata come un’evoluzione sotto l’influsso di un diverso clima sociale. Con “Domenica d’agosto” Amidei sperimenta una nuova forma di narrazione corale e policentrica, a “episodi intrecciati”, incrociando ben 56 storie, invenzione di cui Amidei andava particolarmente fiero. Questa scomposizione del racconto, che riprende e supera la formula dei capitoli chiusi di “Paisà”, permette a tanti personaggi di esprimersi, riflettendo la vivacità della vita quotidiana. Si tratta di un’operazione originale che ricorda analoghe ricerche svolte al tempo in letteratura, per rompere gli schemi della narrativa tradizionale. Amidei la prosegue con Emmer in una fortunata trilogia che comprende anche “Parigi è sempre Parigi” (1951) e “Le ragazze di Piazza di Spagna (1952)”.

Grande spirito curioso, Amidei non era quindi una sceneggiatore “da tavolino”. Come testimoniavano tanti amici e collaboratori, frequentava i mercati, si informava sul prezzo della frutta, per raccontare, seconda la sua stessa espressione, «l’Italia che cambia». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo