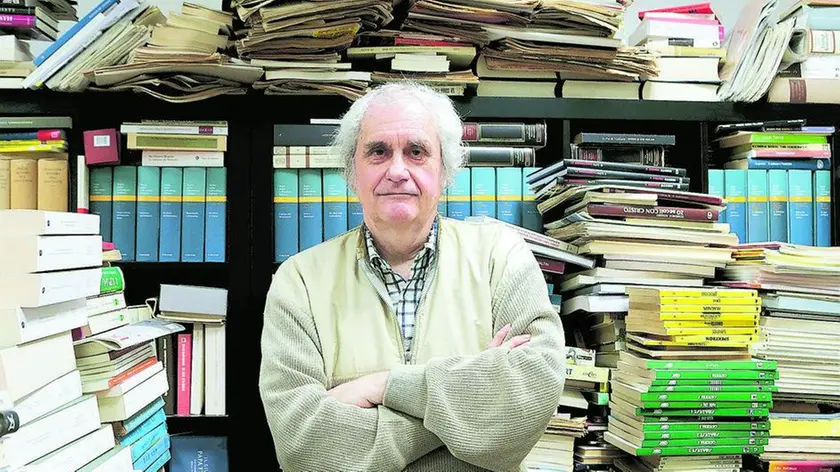

Sergio Grmek Germani, settant’anni da cinefilo

l’intervista

Paolo Lughi

«Poche situazioni nella vita sono promettenti quanto il mettersi seduti di fronte a uno schermo, quando sta per nascere il mondo di un film». Così Sergio M. Grmek Germani nel concludere un recente scritto sul critico genovese Sandro Ambrogio e sulle cinefilie ligure e triestina, “Golfi di cinefilia”. Passione, riflessione, fascino singolare delle scelte e della scrittura sono da sempre i caratteri di Germani, che compie oggi 70 anni. Triestino di origine slovena, storico e critico cinematografico fra i più influenti della sua generazione, autore televisivo (“Fuori orario”), curatore di retrospettive internazionali (Venezia, Locarno), direttore dal 2002 del festival “I mille occhi”, Germani si racconta al Piccolo.

Settant’anni, una vita da cinefilo. Per coincidenza potremmo festeggiare anche i cento anni della cinefilia tout court, il primo cineclub inaugurato un secolo fa da Louis Delluc a Parigi. Cosa ne pensa?

«Sono d’accordo sul fatto che partiamo da lontano con quello che stiamo facendo oggi. E dopo Delluc c’è stato il grande italo-francese Ricciotto Canudo, che nel 1921 ideò il “Club des amis du septième art”, con acronimo CASA, voluto da questo italiano apolide: la prima casa del cinema, appunto».

Come si è formata la “giovane critica” degli anni ’70, quella più aperta degli Aprà, Buttafava, Farassino, Ungari?

«A questi nomi vorrei aggiungere almeno Michele Mancini, Marco Melani, Ciro Giorgini, il padovano Piero Tortolina, il triestino Gianni Menon, che non ci sono più (come ai margini del cinema Giuseppe Lippi e Roberto Palazzi), mentre Roberto Turigliatto e Tatti Sanguineti condividono con me e Aprà il dubbio privilegio di essere i nuovi vecchi di quella che si chiamò la giovane critica. Che non partiva dal nulla; lo stesso Buttafava era un fratello maggiore, come i genovesi Angelo Humouda e Sandro Ambrogio, o il lombardo Giuseppe Turroni, o il veneziano Mario Orsoni, che per primo si entusiasmò per Genina e Poggioli. Forse si unisce l’essere partiti da un amore per il cinema nato dalla stessa frequentazione infantile delle sale, e non da stimoli di professionalizzazione: quella venne come sfogo naturale, dato che una professione bisogna pur dichiararla».

Quando ha conosciuto i “blobbisti” Enrico Ghezzi e Marco Giusti?

«Conobbi Ghezzi, Giusti e gli altri della fanzine genovese “Il falcone maltese” (Teo Mora e Mauro Bocci) nella casa-cineteca di Humouda, persona di grande generosità che ispirò anche la nascita della Cineteca del Friuli, del cui comitato scientifico faccio parte. Con Enrico e Marco nacque un’amicizia sopravvissuta a tante tensioni».

Come è stato invece il rapporto con Kezich e Cosulich?

«Ho sempre considerato un grande dono per Trieste il percorso culturale e artistico di Tullio Kezich, Callisto Cosulich, Tino Ranieri, Franco Giraldi: tutti anche grandi narratori, in modi diversi. Non c’era bisogno di “essere d’accordo” ogni volta, si sapeva che alla base c’era una stima reciproca. Credo che condividessimo la voglia di sorprenderci per primi nelle scelte: ricordo ancora come Tullio si entusiasmò per il tardo Cottafavi di “Maria Zef” dopo aver stroncato, sbagliando, “Fiamma che non si spegne”. Perché loro, tutta la generazione dell’immediato dopoguerra, sentivano la necessità di “scelte di schieramento”, mentre io amo nel cinema anche la capacità di travolgere i condizionamenti storico-politici. A Trieste, poi, c’era un altro maestro seppur mai conosciuto personalmente: Bobi Bazlen, che amando la lettura più della scrittura è un modello per quanti i film vogliono vederli e farli vedere, scoprirli, innamorarsene, e talvolta magari anche scriverne».

Avrebbe mai immaginato una Casa del Cinema a Trieste?

«È una realtà - del cui direttivo faccio parte - che mi auguro cresca sempre più. Diciamo che tutti insieme (festival, cineclub e sale, critici e archivisti) ne abbiamo creato i presupposti in un lavoro pluridecennale che le istituzioni dovrebbero ancora riconoscere pienamente. Purtroppo invece non sempre succede, e qualcuno vorrebbe persino tagliare questo o quel ramo essenziale, come si è tentato recentemente con “I mille occhi”».

Quanto ha contato nella sua sensibilità l’origine slovena?

«La conoscenza di lingue e letterature è stata essenziale, ma per paradosso io amo guardare il cinema sloveno dall’Italia e il cinema italiano con quell’amore apolide che caratterizzò Stendhal, di cui non a caso uno dei massimi cultori fu il triestino Bruno Pincherle».

Come ricorda l’incontro nel 2004 a Venezia con Tarantino?

«Lo amo come regista e cinefilo, ma non lo considero un nuovo canone. Sono lieto che io e Giusti l’avessimo sorpreso facendogli vedere “W la foca”, che non conosceva».

Il cinefilo chiede al Cinema ogni risposta. Dopo questa emergenza, risorgeremo come la madre in “Ordet” di Dreyer?

«Ho scritto proprio recentemente, su “Film TV”, che il cinema contiene una profonda “pietas” verso le vicende umane. Forse dobbiamo riscoprirne questa empatia in attesa di risorgere. Potrei anche citare un altro film amato: ”Faremo un altro film e un altro ancora”, dice la frase sublime di Norma Desmond/Gloria Swanson in “Viale del tramonto”». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo