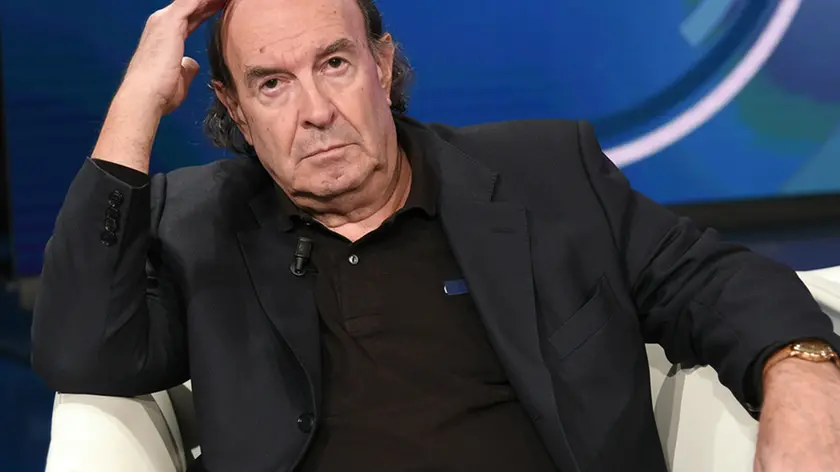

Stefano Zecchi: «Racconto le sofferenze e le foibe azzurre nella città di Zara»

«Zara era un crogiolo di etnie, lingue, tradizioni, armonizzate in uno straordinario cosmopolitismo che aveva la sua origine nella civiltà romana» scrive il filosofo Stefano Zecchi nel suo terzo romanzo dedicato all’esodo giuliano-dalmata: “L’amore nel fuoco della guerra” (Mondadori, pagg. 264, euro 20).

«Questo libro su Zara è stato il più difficile - spiega Zecchi a Il Piccolo -. Ho studiato tanto per la complessità del fronte e degli schieramenti politici: erano molti gli italiani, come il mio protagonista Valerio, che vedevano migliori i titini degli ustascia di Pavelić. Il racconto si dipana in un breve periodo: dal 25 luglio 1943, la caduta del fascismo, al 28 novembre dello stesso anno, quando iniziano i bombardamenti di Zara da parte degli americani, convinti da Tito fosse un nodo militare tedesco strategicamente molto importante che andava distrutto. I bombardamenti proseguiranno fino a fine ottobre 1944: quasi un anno per radere al suolo la città, mentre i partigiani jugoslavi trucidavano e razziavano gli abitanti. Ne segue lo spopolamento di quella che era la roccaforte e il simbolo dell’italianità in Dalmazia».

Quando ha iniziato ad appassionarsi alla tragedia dell’esodo?

«È stata una lunga rimozione: a Venezia, negli anni ’50 la mia famiglia ospitò una mamma con il figlioletto, profughi da Pola. Io, ragazzino, ero piuttosto infastidito dal dover condividere la stanzetta con quel bambino. Nel 2005 divenni assessore alla Cultura del Comune di Milano e con il mio collega Roberto Predolin di origini zaratine fummo chiamati a organizzare il Giorno del Ricordo».

Come mai ha pensato di scrivere dei romanzi sull’esodo?

«Volevo dare il mio contributo, mi piace raccontare e mi sono chiesto: perché non scrivere delle storie? Sono quelle che arrivano al cuore della gente ed è un modo più facile per trasmettere la conoscenza storica. Partendo da drammi comuni, ho voluto parlare della difesa dell’italianità da parte degli italiani, che abitavano la costa dell’Adriatico orientale, fino a scapito della loro vita».

Quali sono le sue fonti?

«Gli amici dalmati e tanti esuli che, durante le presentazioni dei miei libri, mi portano i loro documenti familiari, gelosamente custoditi. Un’anziana signora mi consegnò il diario di un musicista di Zara, Valerio Federico G.; sulla copertina c’era scritto in rosso, in alto: “Varisco”. Un nome in cui mi sono imbattuto nuovamente per una coincidenza del destino e ho pensato che dovevo prestarle attenzione».

Chi era Varisco?

«Un tenente colonello nato a Zara nel 1927 e ammazzato dalle brigate rosse sul Lungotevere. È il file rouge del diario che ha salvato dall’oblio».

Il suo è uno struggente racconto d’amore, eppure il protagonista sceglie l’amor patrio.

«Valerio non può prescindere dal fare la sua parte per la salvezza di Zara: vede sparire gli amici nelle foibe azzurre...».

Cosa sono le foibe azzurre?

«Foibe azzurre, per distinguerle dalle fenditure carsiche in Istria, erano chiamati gli scogli nel mare intorno a Zara dove fu trovato morto annegato un suo amico, con le mani e i piedi mozzati. Sì, lo raccontava anche Ottavio Missoni: una pietra al collo e pluff. Ma delle mutilazioni non sapevamo... Così sono spariti personaggi di spicco, come i Luxardo. Forse è l’ultimo tabù dei negazionisti, che i sedicenti storici temono venga a galla: sprofonderebbe l’onorabilità della storia del loro passato».

Cosa pensa dell’attuale polemica sul negazionismo delle foibe?

«C’è molta ignoranza in giro che dà sempre cattivi consigli: bisognerebbe essere un po’ più umili e conoscere la storia al di là delle ideologie».

Scriverà ancora storie sull’esodo?

«La trilogia, che ha toccato tre realtà molto diverse, è conclusa. È iniziata con la pubblicazione nel 2010 di “Quando ci batteva forte il cuore“, che è stato introdotto in alcune scuole medie e ha sfiorato le 80 mila copie di vendita. Una storia ambientata a Pola, la città più delle altre rimasta in bilico tra la possibilità di rimanere italiana o diventare jugoslava. Racconto il rapporto tra un papà e il suo bambino che fuggono in Italia, mentre la mamma sceglie di rimanere. All’inizio il piccolo non ha una gran considerazione di questo padre tornato dal fronte che quasi non conosce, poi diventerà per lui una figura salvifica. Nel 2014 in “Rose bianche a Fiume“ narro l’amicizia di due amici, uno italiano e l’altro croato, e la loro scelta di andare con i partigiani titini. Gabriele, denunciato da Mirian, sarà deportato sull’Isola Calva, Goli Otok, come tanti italiani finiti vittime dell’illusione comunista jugoslava».

La narrazione empatica di Stefano Zecchi si dipana come un film e commuove: è riuscito a fare proprio il dramma patito dagli zaratini, come se l’avesse davvero vissuto. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo