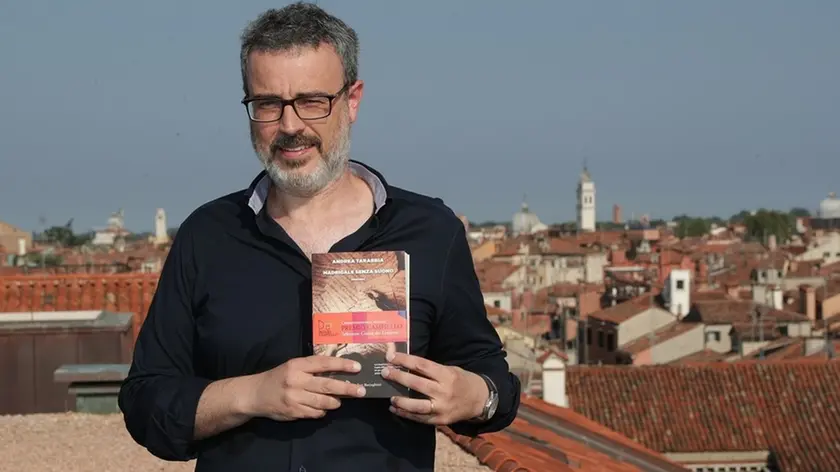

Tarabbia e Gesualdo, principe assassino «Scrivere di musica, la cosa più difficile»

L’INTERVISTA

“Madrigale senza suono” (Bollati Boringhieri) è dopo “Il giardino delle mosche” il secondo passaporto di Andrea Tarabbia per la finale del Premio Campiello. Il romanzo sulla vita di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, grande madrigalista e assassino per imposizione della società del suo tempo che vuole lavata nel sangue la macchia dell’onore, è un’impresa letteraria che comprende biografia, musica, immaginazione, in un labirintico gioco di specchi creato da un racconto a più voci che si finge tratto da un manoscritto secentesco.

Trattare di musicisti non è mai terreno neutrale, ma per Tarabbia è stato un rischio controllato: lo scrittore si definisce infatti musicista autodidatta che, attirato innanzitutto dalla vicenda umana, ha approfondito con musicisti esperti l’opera di Gesualdo, per comprenderne la grandezza al di là della nera suggestione, come ci racconta in questa intervista.

I musicisti cercano di separare in Gesualdo vita e opere, nella convinzione che il valore della musica non abbia bisogno nè di sangue nè di zolfo. Come potrebbe definire il suo approccio?

«Quando si lavora su un personaggio storico, non sarebbe onesto operare selezioni. Carlo Gesualdo è entrambe le cose e la sfida della letteratura è riuscire a restituire questa dimensione contraddittoria. Comprendo il disagio, ma la domanda che dobbiamo porci è il ruolo di quella vicenda nella grandezza del musicista. Se non fosse stato così radicale e dirompente in entrambi gli aspetti, sarebbe stato uno dei molti musicisti o assassini possibili».

Il suo è un romanzo certamente non documentaristico, ma molto documentato. A quali fonti ha attinto?

«C’è l’imbarazzo della scelta, ma il problema è distinguere cosa ci sia di vero, perchè si tratta di un personaggio ammantato per secoli in un’aura di di leggenda, fiabe nere, racconti popolari spacciati per verità storiche. In questo sono stato molto aiutato da appassionati studiosi gesualdiani».

L’idea del ritrovamento del manoscritto secentesco pone un problema nella scelta della lingua, risolto immaginandone una traduzione per il compositore Stravinskij...

«Mi serviva un escamotage perchè non avrebbe avuto senso cercare di scrivere un libro in italiano antico, ottenendo soltanto un esercizio di stile. Nulla nasce dall’invenzione pura, come afferma lo stesso Stravinskij; quando scriviamo traduciamo il passato in un linguaggio nuovo ed è quello che ho voluto fare».

Tra i riferimenti antichi va detto che il suo romanzo è una composizione letteraria che si ispira alla forma musicale del madrigale.

«Ogni volta che scrivo un libro creo un canovaccio con la forma che ne rispetta meglio il contenuto, e in questo caso erano voci che si rincorrono. Stabilita la griglia con voci e movimenti, ho scritto il libro quasi di getto».

La proiezione del compositore, che esce da lui per offrire una visione dall’esterno dei fatti è stata creata per gestire il racconto in modo quasi cinematografico?

«Ho creato il personaggio del servo Gioachino perchè mi divertiva l’idea del demonietto che racconta tutto. Inoltre non volevo fare un copia-incolla del mio romanzo precedente, che era una confessione in prima persona. Così ho inserito qualcuno che forse non è un personaggio diverso, ma semplicemente la sua coscienza nera che lo racconta dall’esterno, cambiando il taglio della prospettiva, con più tensione e dialettica».

Che idea si è fatto della personalità di Gesualdo?

«Per scrivere un libro su qualcuno, te lo devi rendere familiare. Mi sono occupato di altri personaggi storici in romanzi precedenti, ma questo è il primo che, nonostante gli atti orrendi, non mi respinge. Costretto a un gesto terribile dalle convenzioni del suo tempo, immagino continui a essere innamorato della moglie che ha ucciso. Una cosa da tragedia greca. È un personaggio profondamente tragico e malinconico».

Potremmo parlare di differenze tra le reazioni dei lettori musicisti e non?

«Fortunatamente ho ricevuto solo impressioni positive dai lettori ma la cosa che mi ha dato più soddisfazione è stato il fatto che i musicisti non abbiano trovato didascaliche le pagine dedicate esplicitamente alla musica. Scrivere di musica è la seconda cosa più difficile dopo far ridere. Si rischia il patetico sentimentalismo. Evitare entrambi i rischi è stata la mia maggiore preoccupazione. Le polifonie di voci e persino la scena dell’omicidio sono più facili da realizzare, ma per parlare di musica la tecnica di uno scrittore non basta». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo