Una Grande Madre voluttuosa è la prima rappresentazione di dio

Venezia

Uno dei miti fondativi dell’umanità è che Dio fosse una donna. Tra i primi a sostenerlo senza dubbio l’imprenditore-paleontologo veneziano Giancarlo Ligabue scomparso nel 2015. Non a caso in uno dei suoi ultimi studi scrisse: «L’ipotesi che il Dio Padre di tutte le religioni monoteiste fosse stato in origine una Dea Madre iniziò a delinearsi dopo la scoperta delle prime veneri paleolitiche, dove il corpo femminile era sentito come centro di forza divina».

A questa fondamentale scoperta e più in generale agli albori della cultura figurativa antropomorfa in tutte le sue declinazioni in termini di rappresentazione del potere (fecondativo, divino, eroico) è dedicata la mostra promossa dalla Fondazione Ligabue “Idoli. Il potere dell’immagine” che da oggi fino al 20 gennaio sarà aperta al pubblico nei saloni di Palazzo Loredan (Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti) a Venezia. Un centinaio di reperti che attraversano il tempo e lo spazio, dalla Penisola Iberica alla Valle dell’Indo, dalle porte dell’Atlantico fino ai remoti confini dell’Estremo Oriente, dal 4000 al 2000 a. C.

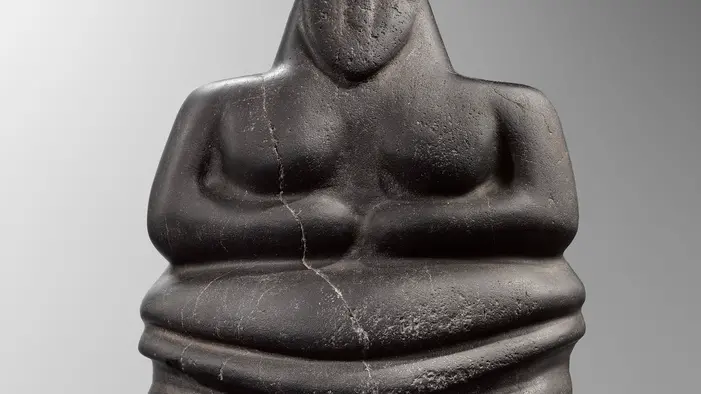

«Il tipo più antico esposto in mostra – spiega la curatrice, l’archeologa Annie Caubet - è l’onnipresente figura steatopigia, la cosiddetta “Grande Madre”, ereditata da una lunga tradizione neolitica. Nuda e voluttuosa, occupò da sola lo scenario iconografico di gran parte del mondo antico fino all’arrivo di nuove immagini alla fine del IV millennio a.C.».

Immagini del corpo umano a volte “astratte”, a volte composte da volumi netti e geometrici talmente stilizzati da evidenziare solo alcune parti del corpo, come gli occhi, considerati la sede dell’identità o i seni, il triangolo pubico, la pancia, considerati il centro della vita.

A seconda dei luoghi geografici e delle epoche l’immagine umana venne declinata quasi sempre accentuando e fondendo insieme in chiave astratta o stilizzata o realistica, ma sempre idealizzata, gli elementi chiave del maschile e del femminile in “eidola” dall’identità duale e complementare: una sorta di ermafroditismo iconografico diffuso da Occidente a Oriente. Non a caso nella Bibbia il termine “adam” (in ebraico singolare collettivo) non indica nella Creazione la parola “uomo” bensì “umanità” come unione di maschio e femmina creati a immagine e somiglianza di Dio.

«Con lo sviluppo delle società urbane – spiega Annie Caubet - in Mesopotamia e in Egitto alla fine del IV millennio a.C., un profondo cambiamento veicolò l’entrata in scena delle immagini di comuni mortali, esseri umani a tutti gli effetti. Eccoli comparire, vivi, nel loro ruolo di adoratori di divinità, a cui sono umilmente devoti. Sono uomini e donne normali, queste ultime non più l’incarnazione di principi divini femminili. Parallelamente agli esseri umani nel mondo delle immagini compaiono nuovi dèi che, in un capovolgimento del detto biblico, sono creati a immagine e somiglianza dell’uomo».

Divinità diverse, ciascuna con una propria personalità e area di competenza, che vanno a occupare un posto all’interno di un “pantheon”, di una società divina perfettamente organizzata in parallelo a quella umana, dove umanità e divinità diventano speculari e i ruoli e generi cominciano a distinguersi nettamente. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo