Cecchelin, "linguazza" controcorrente prima di Crozza e Zalone

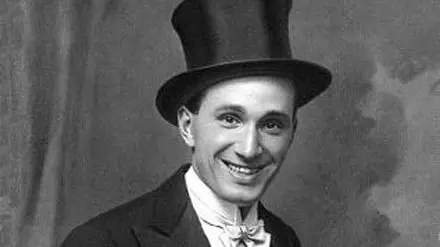

Un bel sorriso ritoccato, un papillon stirato, camicia immacolata e una paglietta in testa. Obliqua, sulle ventitré. Così, nell’immaginario collettivo dell’altro secolo, era l’attore di rivista, il campione dell’avanspettacolo, l’artista di presenza magnetica, verve umoristica e battuta facile. Così era anche Angelo Cecchelin, nella fotografia che più spesso ce lo ricorda. Anche oggi, a 50 anni dalla morte.

Ma lo ricorda a chi? Ai triestini che hanno superato appena il mezzo secolo, il nome di Cecchelin suona come un’evocazione vaga. Restituisce un gusto di satira e il ricordo - forse - di quella sua linguaccia, che tanti problemi gli aveva procurato. Un fantasma.

Perfino Paolo Rossi, un monfalconese che se ne dovrebbe intendere, rammenta di aver saputo poco di Cecchelin. «Chiedevo informazioni su quel personaggio e ricevevo sempre risposte un po’ vaghe. Mi dicevano che era un tipo strambo e che una sera sì e una no veniva arrestato. Me lo immaginavo come Pinocchio, che se ne va in manette tra due carabinieri, salutando il suo pubblico».

A coloro invece che oggi padroneggiano tablet e telefonini, alla generazione twitter, quel nome non dice proprio nulla. Non un fantasma. Meno.

Il 18 giugno 1964 moriva Cecchelin. Lontano da Trieste e dai palcoscenici, vagabondo dello spettacolo, in una Torino che non poteva certo apprezzare la fama di uno “Chevalier triestino”, di un “ortodosso dell’anticonformismo”, come una volta scappò di dire a Tullio Kezich.

Eppure bisognerebbe spiegare, a chi oggi loda l’intelligenza di Crozza, la linguaccia della Littizzetto e la comicità ruspante di Checco Zalone, che quello dell’attore comico è un mestiere antico, assai antico. E che Cecchelin ne fu per qualche decennio, e da queste parti, un campione. Come altrove e in altre parlate italiane, lo furono Ettore Petrolini. O Peppino de Filippo. O Dario Fo.

Sarebbe anche giusto raccontare, ai ragazzi tirati su dal cinema come entertainment e dalla televisione, che una maledizione pesa da sempre sull’attore comico e popolare. Quella dell’oblio. Perché tanto si imbevevano d’arte e di parole sublimi ed eterne gli artisti del palcoscenico borghese – mettiamo un Gassman, un Albertazzi, o uno Strehler – quanto si infangavano e ancora si infangano di vita, di parole quotidiane, di vicende triviali, gli artisti comici e popolari. E si sa che la vita vera, quella che ogni giorno decide la brutta o la bella stagione, premia nel breve tempo. Ma poi dimentica . E certe volte distrugge.

Così capitò anche ad Angelo Cecchelin, applaudito, osannato, portato di peso sul palchi, 20.789 recite in Italia, e poi massacrato da opache vicende in cui la guerra, la professione, il livore e il buio di anni difficili ebbero un ruolo decisivo.

Quella “linguazza” che tanto successo gli aveva regalato, le battute al vetriolo rivolte al fascismo, che al suo medagliere d’artista avevano aggiunto 86 diffide, 3 arresti, 2 processi, 3 sospensioni d’attività e la vigilanza speciale triennale, la sua satira gli si erano rivoltate alla fine contro. Quando finita da poco la guerra, in una Trieste tra ’45 e ’47, fluida e pericolosa, finì intrappolato in un brutta storia che ancora oggi gli pesa addosso. E ha impedito che la città nella quale era nato nel 1894 gli dedicasse una piazza, una via, uno slargo. O almeno un ponte. Quello che si sarebbe dovuto chiamare Cecchelin, e che oggi si chiama semplicemente … “ponte curto” (o, per dettato toponomastico, passaggio James Joyce, che di statura era invece piuttosto “longo”). Quasi una battuta ceccheliniana.

Ci aveva pensato già lui, comunque, a mettere le mani avanti sul suo rapporto con la città chiamando “Triestinissima” la compagnia con la quale dopo un decennio di repliche in loco aveva portato in giro per la penisola la rivista musicale “Trieste mia!” e che metteva in vista la beltà giovane e splendente di Jole Silvani.

“Cecchelin aveva il dono di suscitare l’allegria del pubblico al solo comparire alla ribalta: l’aneddotica dei suoi ad libitum, delle sortite a rischio fuori dal copione approvato dalla questura, erano il segreto del suo successo, il motivo per cui la gente andava a vedere anche due o tre volte lo stesso spettacolo: Chi sa coss’che dirà ogi Cèchelin? Gavè senti coss’che ga tirà fora ieri Cèchelin” scriveva sempre Kezich ricordando che il pubblico lo citava sempre con l’accento sulla prima, anziché sull’ultima sillaba. Un senso di familiarità affettuosa.

In casa Kezich, quel comico scomodo era di famiglia. Nel 1938, il padre di Tullio, l’avvocato Giovanni, lo aveva difeso in un processo per offese al duce davanti al Tribunale Speciale di Milano. Quel ricordo tribunalizio tornerà e si infilerà nei lavori che La Contrada, direttamente o indirettamente, anche in tempi recenti, ha fatto ruotare attorno al comico “linguazza”: “El Mulo Carleto”, “El serpente dell’Olimpia” fra i tanti.

Spiegava in quelle occasioni il regista Francecco Macedonio: «Cecchelin è in fondo un vinto con tante possibilità irrealizzate. Uno che spreca le sue doti per risultare alla fine perdente. Non è più meno lo stesso per tutti noi?».

Domanda perfetta. Alla quale rispondere con perfetto piglio ceccheliniano: “E chi lo sa? La vita xè un bidòn”.

Sotto quel titolo, vent’anni fa, dopo i libri di Livio Grassi e Adolfo Leghissa, dopo gli studi di Roberto Damiani, altri due triestini (entrambi adottati da Milano), Roberto Duiz e Renato Sarti, racchiuderanno in volume la storia critica di Angelo Cecchelin, comico triestino. E proprio da lì si potrebbe oggi ripartire per raccontare ai fan di Crozza e di Zalone la nobiltà e la miseria dell’attore popolare, la sua sensibilità nel cogliere e nel dare voce agli umori diffusi in tanti strati sociali, la capacità di far esplodere la più alta riflessione sulla vita e fulminarla nelle ceneri di una battuta dal retrogusto esistenzialista: «I quattro pilastri della vita: vestirse, spoiarse, inpinirse, svodarse. Che vita, ara!».

Un bidone appunto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo