Don Alessio Stasi: «Il nostro passato ci può insegnare a vincere il virus»

Francesco Fain

«La storia e l’epidemiologia ci insegnano che ogni minima trasgressione alle norme sanitarie può avere conseguenze micidiali. Siamo costretti a celebrare la Pasqua chiusi in casa, per giunta nella stagione più bella dell’anno, che invoglia ad uscire. Mi viene naturale ricordare un grande insegnamento di Cristo, valido per tutti, non importa se credenti o meno: “Ama il prossimo tuo come te stesso”. Un messaggio universale, semplice e concreto. Anche la storia, quella mondiale e quella goriziana, ci insegnano che questa terribile pandemia sarà sconfitta definitivamente soltanto se sapremo attenerci con scrupolosa responsabilità a tutte le norme di contenimento, facendolo per noi stessi e per gli altri».

Il messaggio è di don Alessio Stasi, storico, laureato in storia della Chiesa all’Università Gregoriana di Roma, notaio della Curia arcivescovile di Gorizia, docente alla Facoltà Teologica del Triveneto, vicario del Duomo. Che ha effettuato una ricerca storica sulle epidemie. «Il coronavirus non è affatto la prima pandemia della storia. Nell’antichità va ricordata la peste di Atene del 430 avanti Cristo, descritta dallo storico greco Tucidide - rammenta -. Tra le altre pandemie, verso la metà del VI secolo dopo Cristo, scoppiò la peste di Giustiniano che mieté milioni di vittime. La pandemia che segnò la storia europea nel tardo Medioevo fu invece la peste nera a metà ’300, con quasi 100 milioni di vittime. Bisogna aggiungere che tutte le pandemie della storia si diffusero in genere dai Paesi asiatici (più raramente africani), dove il processo di “zoonosi”, cioè il salto di specie del virus dagli animali all’uomo, era ed è tuttora più facile. La peste nera del Medioevo provocò un radicale mutamento di mentalità nell’uomo europeo, che si scontrò in modo tragico e inatteso, in un periodo di grande progresso, con la propria fragilità e le proprie paure. Un po’ come accade oggi. In quel tempo si diffuse l’iconografia della danza macabra, in cui la morte fa ballare, accompagnandoli sino alla tomba senza alcuna distinzione, umili e potenti, vecchi e bambini, contadini, papi e re. Uno fulgido esempio ci è offerto dagli affreschi della chiesetta di Hrastovlje (Cristoglie) in Istria, di vivida impronta popolare, risalenti al Quattrocento. I feudatari di Hrastovlje erano all’epoca i Neuhaus di Cormòns».

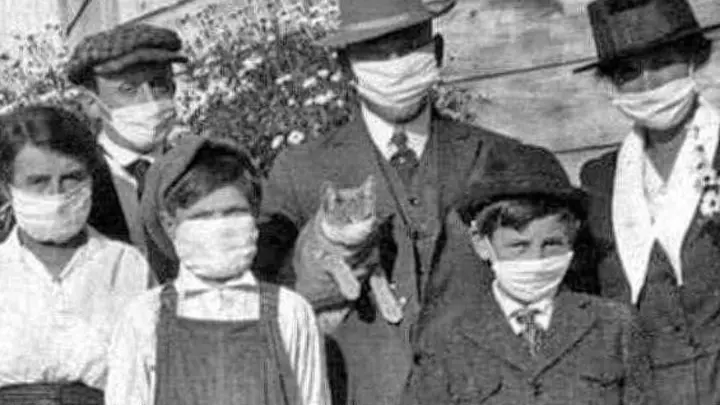

In epoca più recente, la più grande pandemia della storia fu l’influenza spagnola, scoppiata nel 1918 e durata quasi 2 anni, chiamata così perché fu la stampa spagnola a darne per prima la notizia. «La malattia attaccava, come il coronavirus, le vie respiratorie. I dati statistici parlano di 500 milioni di contagiati e 50 milioni di vittime in tutto il mondo. Bisogna tenere conto che in Europa, e specialmente nelle nostre terre, la pandemia di spagnola colpì una popolazione già stremata dalla Prima guerra mondiale. È curiosa l’immagine di una famiglia durante la pandemia del 1918, che posa davanti al fotografo con le mascherine improvvisate di allora, in cui persino il gatto di casa porta la mascherina».

Ma scavando nel passato riemerge anche la peste del 1682). «Andando a ritroso nella storia goriziana, mi viene in mente la devastante epidemia di colera del 1855. Nei registri dei defunti conservati nell’Archivio arcivescovile ci sono centinaia di nomi di morti con la precisazione, in latino: “Causa mortis: cholera”. Una curiosità: don Stefano Bensa, che allora iniziò a lavorare nella cancelleria arcivescovile, fu uno dei pochi sopravvissuti della sua famiglia al morbo del colera. A San Mauro esiste ancora la lapide che pose sulla tomba dei suoi famigliari, con una toccante iscrizione in sloveno che ne ricorda i genitori, i fratelli e gli zii morti “ob grozoviti koleri”, “durante il terrificante colera”. Andando più indietro, va ricordata l’enorme epidemia di peste bubbonica che colpì Gorizia e il circondario nel 1682. È poco noto un grande dipinto coevo nella chiesa di Sant’Ignazio, che raffigura San Francesco Saverio mentre protegge la città di Gorizia, con in primo piano la scena straziante di un bambino che piange sul corpo della madre morta di peste tra altri cadaveri ammassati».

Don Stasi rammenta che «la testimonianza più importante dell’epidemia goriziana del 1682 è la “Relatione del contagio” redatta con precisione e un senso dello humour macabro tipicamente barocco da un prete, don Giovanni Maria Marussig. Il manoscritto è corredato con disegni molto espressivi. Il meticoloso cronista, che mantenendo le debite distanze faceva pervenire il suo aiuto concreto ai bisognosi, scrisse ironicamente su di sé, in un friulano colorito: “Bon pan, bon vin in quarantìa vevi/e sis ciastrons nel ronc io pascolavi/l’istoria del contagio ben notavi/e dopo d’ogni muart, un poc bevevi”. Al termine dell’epidemia, i goriziani iniziarono i solenni festeggiamenti con una processione votiva al santuario della Madonna di Monte Santo, in un corteo di massa che si snodò dalla città alla vetta del monte». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo