Gioco del rispetto: lodevole ma pone dubbi

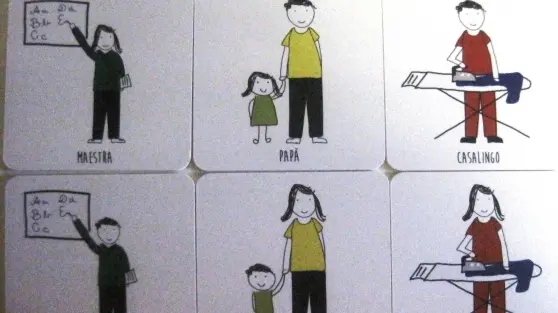

Qualche giorno fa un’iniziativa pedagogica pilota sostenuta dal Comune di Trieste ha ottenuto l’attenzione nazionale, e persino internazionale. Il progetto, dal titolo “il gioco del rispetto”, mira a minare gli stereotipi del maschile e del femminile, vedendoli come precursori di atteggiamenti di prevaricazione di genere. Le finalità egalitarie del progetto sono lodevoli e, credo, poco controverse.

E tuttavia una breve riflessione ci può mostrare, a prescindere da dogmatismi e ideologismi, che un dubbio razionale può “laicamente” sorgere. Il dubbio è legato all’intento pedagogico e alle sue premesse teoriche. Se il gioco è gioco, l’educatore dovrebbe elasticamente “stare al gioco” senza instradarlo. Se però il gioco ha un intento pedagogico è legittimo credere che l’educatore/trice possa introdurre considerazioni su come sarebbe opportuno comportarsi.

E qui le premesse teoriche del progetto possono pesare e vanno considerate. Tre punti paiono problematici. Il primo è l’idea che diseguaglianze o difformità nell'identità di genere siano l'anticamera di violenze, prevaricazioni, ingiustizie, ecc.

L’idea è: poiché l’opposizione tra identità di genere è il terreno dove crescono deprecabili meccanismi sociali, allora cerchiamo di attenuare o abolire tale opposizione. Ma questa posizione suona valida quanto quella di chi proponesse come cura per la vecchiaia il suicidio giovanile. Se per far funzionare una società dobbiamo sopprimerne le differenze identitarie interne, ci aspettano all’orizzonte le tristi e fallimentari utopie di una società fondata sulla pura identità razziale, etnica, culturale, ecc.

Le società storiche sono da sempre associazioni di “diversi” ed ogni società è un sistema di regole per consentire la cooperazione tra differenti (per far cooperare persone affini non c’è bisogno dell’imperio della legge). Il secondo punto problematico dipende dalla tesi abbracciata dalle redattrici (par. 2.2) per cui le identità maschile e femminile sarebbero "largamente frutto di convenzioni sociali". Questa è una tesi che ha qualche punto di forza (l’indubbia variazione storica di alcuni tratti nei modelli maschile e femminile) e anche parecchi punti critici (casi, realmente registrati, in cui un maschio o una femmina in senso biologico sono stati forzosamente educati a sviluppare un'identità sessuale opposta, senza successo).

Restando sul piano strettamente scientifico, quello che certamente non può dirsi è che la riconduzione prevalente delle identità di genere a “convenzioni sociali” sia una tesi acclarata. Non è così. E dunque prendere questa tesi come solida roccia su cui costruire una pedagogia è quantomeno inappropriato. Questo punto diviene ancor più discutibile se abbinato alla tesi successiva (par. 2.4) per cui la definizione precoce di stereotipi secondo l’opposizione “maschile/femminile” rischierebbe di cristallizzarsi se non sradicata per tempo.

Qui l’idea sembra essere la seguente: l’identità di genere, appresa in forma stereotipa nell’infanzia, tenderebbe a cristallizzarsi in una sorta di imprinting rigido ed immutabile. Ma questa è un’idea che non sta in piedi. Tipico della crescita nell'apprendimento umano è partire con categorizzazioni generiche e poco differenziate, rendendole più sfaccettate e complesse con l’esperienza e l’educazione.

Gli stereotipi e le categorizzazioni elementari schematiche sono momenti formativi utili nella prima infanzia. Se, deprecabilmente spesso, incontriamo adulti che usano stereotipi da bambini, questo ci parla solo della miseria della loro educazione successiva, non ci dice certo che da bambini avrebbero dovuto “confrontarsi con la complessità”! Pensare di saltare le stereotipie (categorie indifferenziate) per giungere subito a giudizi problematizzati e critici è un'ingenuità ed un errore.

Concludendo: il messaggio di fondo che l’iniziativa voleva promuovere è importante. Ed è apprezzabile che le Istituzioni locali abbiano avuto il coraggio di sostenere qualcosa di originale. Di per sé i giochi presentati nel progetto, se proposti con buon senso ed elasticità, non fanno certamente alcun danno, e possono anche avere un ruolo formativo positivo. Personalmente, avendo sempre incontrato educatori/trici dotati di grande saggezza pratica, starei tranquillo circa l’implementazione del progetto.

E tuttavia, se avessimo ragione di immaginare educatori/trici che aderiscono senz’altro alle premesse teoriche del progetto, allora davvero ci sarebbe spazio per seri dubbi, e questo del tutto al di là di ogni etichetta di comodo su “conservatori” e “progressisti”.

* Docente di Antropologia Filosofica all’Università di Milano

Riproduzione riservata © Il Piccolo