La peste del 1682 arrivò in città con un commerciante di cavalli

PUNTI DI VISTA

Diego Kuzmin

Èil 1682 quando arriva la peste a Gorizia. C’erano già stati episodi a Graz, in Stiria e in Carniola, affrontati chiudendo i passi alpini, ma il 18 maggio di quell’anno un commerciante di cavalli, tale Primos Velicogna che dalla Croazia portava le bestie a Udine, si ammalò ad Aidussina e prese alloggio a Sambasso nella locanda di Georgio Periz Hosto, dove morì la notte di patologia non subito riconosciuta.

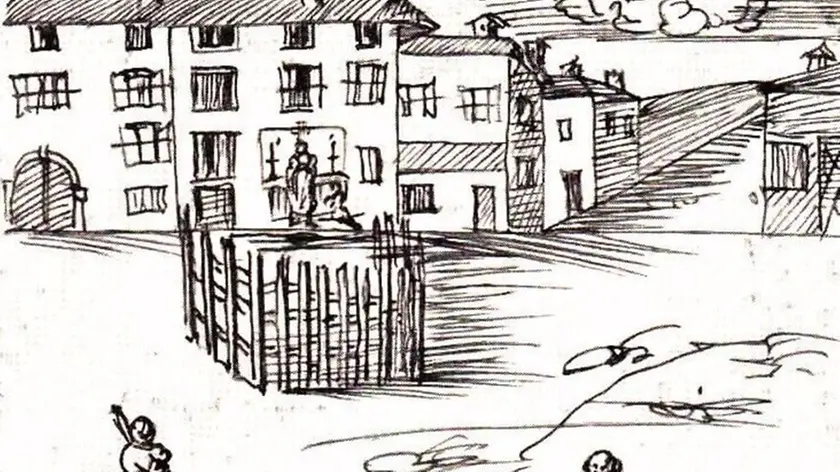

Il primo caso si verificò in città il 12 giugno, con lo stalliere Tomaso Gabbana che poche sere prima aveva dormito dallo stesso Periz. Il 23 il secondo con Andrea Lampretig “Cuculuta”. Quattro giorni dopo la levatrice Grapuza che lo aveva assistito e quindi monsignor Martinelli che lo aveva confessato. Dal 5 luglio la mortalità prese un crescendo impressionante contando alla fine, otto mesi dopo, 492 vittime su circa 5 mila abitanti. Una decimazione annotata da don Giovanni Maria Marusig (1641-1712), confessore del Monastero di Santa Chiara, in un diario dove descrisse l’andamento del contagio registrando giornalmente nome ed età di ogni decesso, le persone in quarantena nei lazzaretti e avvenimenti particolari come la messa all’aperto coi fedeli distanziati.

Il “Giornale della peste” di Marusig, definito “Giornale manoscritto” dalla giornalista Carolina Luzzatto, fu antesignano del primo vero giornale apparso in città un secolo dopo, “La Gazzetta Goriziana” edita dal 1774 da Valerio de’ Valerij, tipografo cividalese immigrato l’anno prima.

Nel catalogo di “Gorizia Barocca” la biografia a cura di Lucia Pillon riporta che nel 1669 Marusig fu eletto cappellano dalle religiose all’unanimità e confermato con perplessità per via dei soli 28 anni dal barone De Grazia, commissario del convento. Gli spettava l’alloggio del confessore, in via Santa Chiara sul lato opposto al monastero, ma durante l’epidemia si trasferì nella abitazione occupata da giovane assieme alla sorella in piazza Vittoria, in totale isolamento. Strategia vincente, schernita dai contemporanei e da lui descritta all’acme del morbo, il 31 agosto, con una cinica quartina: «Bon pan e bon vin in quarantia vevi / e sis chiastrons nel ronch io pascolavi. / L’historia del contaggio ben notavi / e doppo d’ogni muart un poch bevevi» («Durante la quarantena avevo buon pane e buon vino, e pascolavo sei castroni nel prato. Annotavo per bene la storia del contagio e dopo ogni morto bevevo un poco». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo