Margherita Hack attacca «Mai una classe dirigente di un livello così basso»

di Mary Barbara Tolusso

Se Margherita Hack fosse una lettrice di poesia contemporanea, non sarebbe difficile intuire cosa potrebbe pensare davanti a certe evocazioni di ordine metafisico. Con tutta probabilità si lascerebbe attraversare da un sonnacchioso pensiero che potrebbe suonare così: falla corta e dicci tutto quanto. D’altra parte lei per prima, giovanissima studentessa iscritta alla facoltà di Lettere, ci mise il tempo di una lezione sui “Pesci rossi” di Cecchi per decidere che, insomma, nonostante l’eccellenza dell’eminente professor De Robertis, la letteratura non era decisamente il suo campo. Eppure fa parte di quei rari scienziati che hanno saputo diffondere i fenomeni della materia celeste anche grazie al talento di una scrittura dotata.

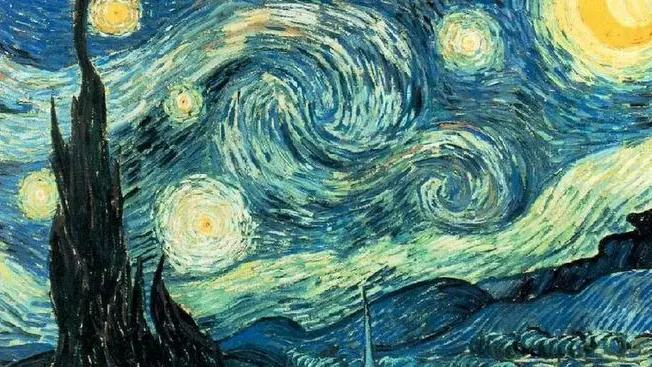

Margherita Hack è ormai un’icona della ricerca legata allo spazio e al cosmo. La sua carriera si è intrecciata con quella degli astronomi più importanti dello scorso secolo. Le sue analisi hanno toccato diversi settori: ha studiato le atmosfere, la classificazione spettrale e gli effetti osservabili dell’evoluzione stellare.

E, merito non secondario, è riuscita appunto a divulgare il sapere scientifico, a creare un linguaggio che potesse schiudersi a una comprensione più vasta. Insomma, nonostante a più riprese si sia dimostrata disinteressata all’arte, a meno che non ci fosse una limpida ispirazione illuminista, ne ha attinto a piene mani, sostenuta da un naturale talento per la parola, non solo per le formule.

Così nel suo ultimo “Sotto una cupola stellata”, uscito in questi giorni per Einaudi (pp. 96, euro 12,00), si può godere di scrittura e scienza, con lo stile che le è proprio: chiaro, essenziale, deciso. Che poi non è tanto diverso dalla sua immagine. O da come possiamo figurarla in base alla sua biografia, a quei suoi “primi novant’anni laici e ribelli”, come recita il sottotitolo del precedente libro.

E laica e ribelle è anche la sua cupola di stelle, indocile a ogni pretesa di vederci simboli, dei, oroscopi. È una lezione che non smetterà mai di insegnarci: il fatto che la scienza spiega il come e non il perché. Il miracolo sta da un’altra parte, è quell’intelletto umano «che ha la capacità di comprendere il proprio corpo, il pianeta, lo stesso universo, una capacità a cui non si deve rinunciare: non la si deve scambiare con consolanti risposte illusorie».

Mica facile per i comuni mortali, dove la paura della fine è dietro l’angolo e dove la scuola, per non parlare della politica, fa ben poco per il sapere scientifico.

Lo spazio, le stelle, l’origine dell’universo (o per lo meno l’istante da cui possiamo osservarlo, il Big Bang), il protone, il bosone di Higgs, la particella di Dio, i misteri della materia e dell’energia oscura, sono campi che l’astrofisica ci offre in una traduzione rigorosa e comprensibile. Ma soprattutto sono efficaci punti d’appoggio per schiarirci le idee su quello che siamo, sulla vita e le pretese etiche di chi in passato si è spesso allenato ad oscurare la verità, bruciando o isolando qua e là chi poteva saperne di più.

In ballo non c’è solo la Chiesa, ma la politica tutta «una classe dirigente incolta che, dal 1945 a oggi, credo sia del più basso livello che si sia mai avuto». Una porta aperta sulla spinosa questione della ricerca e sul paradosso di un governo tecnico (formato da professori universitari) che non riesce a trovare soluzioni. Nel frattempo l’ignoranza scientifica ci rende prede di tutte le possibili fiabe, talvolta più immaginifiche di Walt Disney, dall’Arca di Noè alle catastrofi Maya.

Ma se proprio vogliamo darci un nucleo fatto di spirito, non è possibile immaginarlo nella nostra materia grigia? Aggiungendovi un tocco di lirismo scientifico, dal momento che, come insegna Margherita, siamo fatti della stessa materia delle stelle. Proveniamo da lì, dalle reazioni nucleari che avvengono nelle supernove. Se proprio vogliamo pensare all’anima: «penso che la nostra sia il cervello». D’altra parte, per ridurre la scala dal cielo alla terra, basterebbe leggersi qualche saggio di Richard Dawkins, lì dove altro che stelle, siamo semplici macchine di sopravvivenza, secondo il famoso biologo, robot programmati ciecamente per preservare quelle molecole egoiste note sotto il nome di geni. Contenitori, insomma, piccole casseforti votate a preservare altro, non certo il nostro spirito.

Certo è vero, c’è chi continua a insistere sul principio antropico: noi siamo qui perché il mondo era fatto in modo che noi fossimo qui. Sotto la cupola di Hack non tarda ad arrivare la risposta laica, più convincente, che consiste nel suo rovesciamento: non è l’universo a essere costruito su misura per noi, ma semplicemente noi ci siamo perché le condizioni dell’universo lo permettono. Così anche la teoria dei “multiversi” offre un aggancio per quel complesso rapporto che lega scienza ed etica.

Al di là dei quesiti metafisici, sono altre le urgenze che interessano all’autrice: il diritto alla ricerca, allo studio delle cellule staminali, alla fecondazione assistita, il diritto all’eutanasia, al miglioramento delle condizioni umane e animali, la fuga dei cervelli, questioni da cui non possiamo prescindere, costantemente ostacolate da anatemi fideistici. Senza considerare che mortificare la ricerca pura significa rinunciare alla ricerca applicata, senza la quale non ci può essere innovazione e competizione.

Sopra le nostre teste invece il cosmo rimane un mistero, rispetto a quel poco che ci è dato sapere. Democrito ha detto: «Non esistono altro che gli atomi e il vuoto» e in linea di massima la faccenda sembrerebbe chiusa, ogni anelito poetico potrebbe essere liquidato come simpatico residuo di una mentalità prelogica. Ma no. La cupola stellata di Hack non ci porta a pensarla in questo modo, nonostante la decisa attenzione alla materia, alla fisica, a ciò che esiste. Piuttosto, a chiusura del libro, viene in mente la sequenza finale di un film di Niccol, “Gattaca”, quando il protagonista riesce a coronare il suo sogno di astronauta e partire per la prima missione. Ethan Hawke fissa lo spazio interstellare che si sta aprendo ai suoi occhi, la sua voce è calma: «Dicono che ogni atomo del nostro corpo una volta apparteneva a una stella. Forse non sto partendo - dice - forse sto solo tornando a casa».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo