Arturo Benedetti Michelangeli il primo concerto a Trieste in un freddo polare al “Dante”

il personaggio

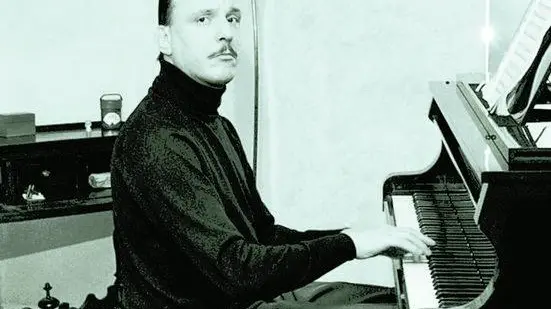

Raccontarlo unicamente quale musicista per quanto grande, grandissimo, sarebbe certo riduttivo. Arturo Benedetti Michelangeli è stato e continua a rappresentare un simbolo: non è soltanto un fatto di note impeccabilmente sgranate, di tecnica sopraffina, di esecuzioni illuminanti, di geniali intuizioni, di confronti con i compositori maggiori. Per molti, il pianoforte era lui. E continua a esserlo. Al punto che, nel centenario della nascita e nel venticinquesimo anniversario della morte, la commozione che evoca il suo ricordo risulta intatta.

Proprio così: non che di colleghi illustri non ne avesse, ma Michelangeli è destinato a rimanere un’altra cosa. E sì che il divino Arturo aveva scelto una strada piuttosto insolita per un musicista: quella del negarsi. Dopo un’attività a ritmi quasi normali fino agli anni Sessanta, le sue presenze sui palcoscenici avevano progressivamente finito per diradarsi, specie dall’ottobre dell’88, quando un attacco cardiaco lo colse durante un’esibizione benefica a Bordeaux.

Ci vollero oltre sette ore di intervento e parecchi mesi di convalescenza per ritrovarlo “rinato”, come lui si era definito, e il ritorno avvenne a Brema nel segno di Mozart, con due dei suoi Concerti anche registrati dalla propria etichetta, la Deutsche Grammophon. Quindi, altri Concerti di Mozart (e un’altra registrazione), qualche esibizione qua e là e, nel ’92, l’apice di una collaborazione e di un’amicizia: quella con Sergiu Celibidache.

Per gli ottant’anni del grande direttore rumeno esegue con lui Ravel e Schumann, né i due si risparmiano una tournée in Giappone. Del 7 maggio del ’93 alla Musikhalle di Amburgo è poi l’ultima apparizione, nel segno del prediletto Claude Debussy, e, per la prima volta, lo si sente canticchiare, accompagnando la melodia com’era solito fare un altro divo del pianoforte: Glenn Gould.

La scomparsa è del 12 giugno del ’95, a Pura, vicino Lugano. In Svizzera, infatti, viveva da tempo. Aveva fondato una casa discografica, la BDM, che, entrata in crisi, era stata messa in liquidazione nel 1968. Il curatore fallimentare aveva chiesto e ottenuto il sequestro cautelativo dei beni del musicista. Non solo: l’ufficiale giudiziario si era presentato mentre lui stava tenendo un concerto per notificargli il sequestro del cachet e delle due baite che possedeva a Rabbi, in provincia di Trento, con i relativi arredi, tra cui due pianoforti a coda.

Benedetti Michelangeli dichiara allora che in Italia non avrebbe più suonato. Nel ’77 e nell’87 si esibisce però alla Sala Nervi, in Vaticano, mentre nell’80 è al teatro Grande di Brescia, la città dov’era nato il 5 gennaio 1920, per onorare la memoria di Papa Paolo VI. Interrompendosi il rapporto con l’Italia, ovviamente si interrompe anche quello con Trieste, che era stato intenso, specialmente grazie alla Società dei Concerti.

Proprio in una lettera alla SdC, inviata da Agno (Canton Ticino) e datata 4 giugno ’86, su carta intestata il divino Arturo scrive a macchina e firma di proprio pugno “Ricordare il vivace ambiente musicale triestino, riandare con il ricordo ai miei primi incontri con la Società dei concerti di Trieste, significa per me rievocare insieme la giovinezza e una esperienza intensa di interprete. Non si può non rimembrare quegli anni con dolcezza e con commozione, benché fossero anni cupi di guerra. Anche i suoni della memoria hanno un senso di nostalgia e ricompaiono trasfigurati dal rimpianto: il suono di uno storico Bechstein sul quale ho tenuto il mio primo concerto a Trieste nell’aula magna del Liceo Dante. Con un freddo polare! E un anno dopo, quello del vecchio Steinway, dalla misteriosa provenienza… E in quei suoni ritrovo i volti degli amici triestini! Tanti. Alcuni famosi. […]”.

Le sue prime esibizioni in città risalgono agli inizi degli anni Quaranta. E poi c’è il legame con il Trio di Trieste, che Michelangeli conosceva benissimo grazie alle parole del segretario della Sdc, Nino Pontini, e di Cesare Nordio, che in quel periodo dirigeva il Conservatorio di Bologna. Proprio con il Trio di Trieste di Dario De Rosa, Renato Zanettovich e Libero Lana (a cui, nel ’62, subentrò Amedeo Baldovino), venne a crearsi un lungo rapporto di affetto, non solo di stima. Il Trio si era costituito nel ’33 e per Michelangeli, con la vittoria nel ’39 al Concorso Internazionale di Ginevra, si schiudevano le porte dell’Olimpo.

La giuria era presieduta da Paderewski, ma a consacrarlo ci pensarono le parole, perentorie, di Alfred Cortot: “È nato il nuovo Liszt!”. Così nasceva un mito suffragato da una personalità complessa, irripetibile: il perfezionismo maniacale, la ristrettezza del repertorio, la propensione a lavorare per lo più con direttori non celebri, la rarissima concessione di interviste, la sostanziale antipatia per la sala di registrazione, la collaborazione con Carlos Kleiber non andata a buon fine come il progetto di incidere il Concerto di Ciaikovskij con Karajan, le esibizioni annullate all’ultimo secondo, l’esigenza di suonare unicamente il proprio Steinway. Ma, soprattutto, è alla sua arte che ancora si guarda con un’ammirazione sconfinata. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo