Bora, confini e altre inquietudini di Trieste raccontate a matita dagli Asburgo a Martin Mystère

di Paolo Lughi

Trieste è una città che, come noto, la letteratura, l’arte, il cinema hanno sempre prediletto. Tuttavia pare che la sua immagine sia stata a lungo ignorata dal fumetto, anche se da trent’anni a questa parte le cose sono un po’ cambiate. Ci ha pensato ora il veneziano Piero Zanotto, un’autorità nei cosiddetti “comics”, a stendere la prima mappatura della Trieste disegnata e narrata su albi e strisce, sanando così una piccola ma paradossale mancanza per la nostra “città di carta”.

La dimensione triestina del fumetto è ricostruita da Zanotto in un volume fresco di stampe, “Fumetto a Nordest” (Supernova, pagg. 180, euro 15), dove vengono descritte e illustrate tutte le “bande dessinée” dall’Ottocento a oggi che hanno come soggetto luoghi, città e tematiche del Triveneto, da Venezia a Trento, da Udine a Trieste. Si tratta pertanto di storie localizzate in questo territorio o con tematiche che lo riguardano, escludendo volutamente le narrazioni di autori triveneti ambientate altrove.

Trieste, come dicevamo, compare piuttosto tardi in questa curiosa storia, alla fine degli anni ’70 quando il fumetto è diventato ormai adulto e autoriale. E il battesimo avviene non a caso con vicende della Grande Trieste asburgica, come se i fumettisti volessero ripartire dalle radici culturali della città per iniziare a raccontarne col disegno la sua immagine. E il primo autore a parlare di Trieste è un istriano di Umago, nonché uno dei più grandi fumettisti italiani, Attilio Micheluzzi (1930-1990). Architetto, profondo appassionato e conoscitore degli anni Dieci e Venti, col suo inconfondibile segno moderno e morbido crea nel ’77 la serie di Petra Chérie, bella aviatrice della Prima guerra mondiale con le fattezze di Louise Brooks. Giovane e intraprendente, nell’episodio “Il contino di Lindberg” (’78) compie azioni di disturbo sopra le linee austriache ma è colpita da un caccia e raccolta nell’Adriatico da un pescatore triestino, Menego, che la ospita nella sua casa di Parenzo. Rischia poi di essere arrestata, ma rocambolescamente riesce a prendere il mare con la barca del pescatore e a dirigersi verso Trieste.

Ma poi è il quotidiano “Il Piccolo” (su cui uscivano ogni lunedì le vignette della “Cittadella”) a promuovere le primissime graphic novel tutte ambientate a Trieste. Ed è un altro architetto, stavolta triestino, Giulio Stagni, a usare come simbolo locale la facciata del Municipio nella prima vignetta de “La rosa di Konopischt”, uscito a puntate sul quotidiano triestino dal 6 agosto 1985.

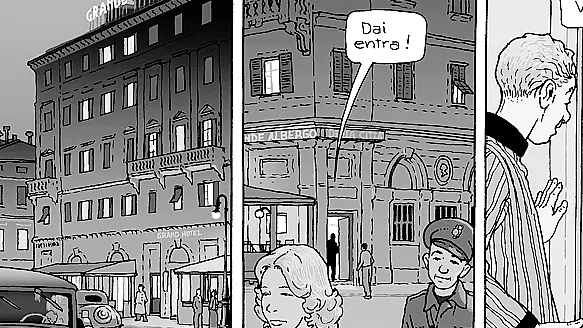

Nella finzione siamo naturalmente nella Trieste asburgica del 1911, con le avventure (fino a Vienna e Praga) dell’ispettore di gendarmeria Alberto Manussi, brillante e un po’ dongiovanni. Nella prima tavola lo cercano urgentemente mentre è al Bagno Buchler: «Hei Zencovich, hai visto l’ispettore?», «Poco fa stava nuotando verso il recinto delle donne...». Questo giallo storico, permeato di ironia ma con morti violente, tratteggiato in un severo bianconero di ispirazione francese (Jacques Tardi), avrà un seguito con “Il dente del Leviatano”.

Ancora a puntate su “Il Piccolo” sarà pubblicata nel 1993 un’importante fantasia d’autore su Trieste, “Il mistero della camera rossa”. Stavolta si tratta di un horror, che alludendo a Poe prende spunto da una presunta “camera rossa” per torture nei sotterranei di Trieste attiva fin dall’Inquisizione. Il testo è del mago italiano del fumetto Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mystére che qui rielabora da par suo certe suggestioni oscure e tortuose della storia cittadina. Triestino e gran professionista è invece il disegnatore Franco Devescovi, uno delle migliori matite della Bonelli, che ripubblicherà la storia nel ’98 (come extra di un albo di Martin Mystére).

È di dieci anni dopo la visione che fornisce di Trieste, con “Aida al confine” (2003, Kappa edizioni), un’altra autrice importante come la bolognese Vanna Vinci, attratta da amore istantaneo per la città grazie al suo «strano caos», dove «il passato e il presente si mescolano». Qui Trieste diventa anche nel fumetto, dopo la letteratura e il cinema, un luogo simbolo della compresenza di molteplici identità, dove capitano o vivono personaggi in cerca della propria. Aida è una fanciulla alla ricerca del passato dei nonni, che vivevano in un palazzo dove lei prende alloggio. La Vinci, con la tipica composizione “libera” della sua pagina, fa convivere Aida con i fantasmi dei nonni e di altre figure, coinvolgendo anche la memoria tormentata della Risiera.

In questo sviluppo d’attenzione, anche Trieste trova il suo Hugo Pratt in Walter Chendi (1950), concittadino «autore e scrittore delle proprie idee tra i più personali e incisivi del nostro tempo», come scrive Zanotto. Allievo del grande Vittorio Giardino, con una propria riconoscibile impronta, Chendi si ispira al suo stile che è quello della “ligne clair” di un certo fumetto franco-belga, con tavole luminose e un po’ stilizzate. Già col suo debutto d’autore, “Vedrò Singapore?” (2004) dal romanzo di Piero Chiara, Chendi coinvolge con tono malinconico e struggente la sua città, narrando le vicende qualsiasi di un giovane magistrato in Friuli a Venezia e Trieste. Poi, dopo il volume Lizard “Mont Uant” (2005), il “fumetto di frontiera” di Chendi sceglie come protagonista di “Est-Nord-Est” (2007, Lizard) proprio la Bora, che qui si chiama Borne e soffia in un luogo immaginario, con i triestini, scrive Zanotto, «che hanno avuto la sensazione d’essere presi di mira». Infine, il volume forse più importante di Chendi, con cui ha vinto il Gran Guinigi a Lucca Comics, ovvero “La porta di Sion” (2010), un titolo in omaggio a Trieste che tra il ’20 e il ’43 fu città di transito per gli ebrei dell’Europa centrale che si imbarcavano per la Palestina. Le tavole, patinate di grigio, raccontano di un diciannovenne ebreo che nel ’38, sconvolto dal discorso triestino del Duce che annuncia le leggi razziali, si ritrova su una nave proprio verso la Palestina.

Per quanto riguarda invece il Friuli nel fumetto, Zanotto si sofferma molto sul “fenomeno Primo Carnera”. Il gigante di Sequals venne presto mitizzato nel fumetto americano e in seguito anche in quello italiano. Nel ’31 Topolino si batte con un gattone che ha quasi il suo nome (“Mickey Mouse Beats Creamo Catnera”), mentre pare che Siegel e Shuster si siano ispirati proprio a Carnera per dar vita a Superman. Poi Carnera sbarca anche nel fumetto italiano, prima durante il fascismo col poliziotto Dick Fulmine, quindi negli anni ’70 col tratto d’autore di Sergio Toppi (“Carnera, il gigante buono”, ’72), e infine col volume del 2001 “Carnera, la montagna che cammina” (2001) del cartoonist pordenonese Davide Toffolo (1965). Il quale appartiene, come ricorda Zanotto, al “bel vivaio di fumettisti friulani con epicentro Pordenone”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo