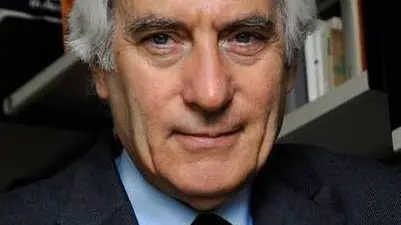

Carlo Ossola: «I classici insegnano come si può vivere oltre la pandemia»

Roberto Carnero

La pandemia sta sollecitando tante riflessioni in scrittori, intellettuali, giornalisti, e in diversi casi questi pensieri approdano a degli “instant book”. Nulla di più lontano da uno scritto d’occasione (seppure “occasionato” dal coronavirus) è, invece, il saggio di Carlo Ossola, appena uscito presso Olschki Editore, “Per domani ancora. Vie di uscita dal confino” (pagg. 80, euro 10), che si caratterizza per acume e profondità.

Nella grande parentesi della Storia che i recenti eventi pandemici hanno aperto, tempo e spazio sembrano annullare la catena degli eventi: rimane allora soltanto una quota di presente da alimentare. Già, ma con cosa? Da questo assunto nascono le riflessioni di Ossola, professore di letteratura al Collège de France e membro dell’Accademia dei Lincei. Dalle sue pagine si profila l’alba di un nuovo “vivere-insieme”, una comunanza oltre il confino, come quotidianità da vivere attraverso alcune precise virtù morali e civili.

All’inizio del suo libro lei cita Boccaccio, Manzoni, poi De Maistre, Machiavelli, e non solo, prima di concentrarsi su quattro autori in particolare: Marco Aurelio, Ovidio, Gregorio Magno, Dante. In queste settimane di “isolamento” in che modo le sono stati “utili” i classici?

«Ho scelto - risponde Ossola - di parlare di quei classici che ritrovano un universo nel minimo; da Gregorio Magno, che nella Vita di San Benedetto racconta di una visione notturna, nella quale fu posto davanti ai suoi occhi tutto intero il mondo, a Xavier de Maistre, il quale, messo anch’egli in confino a Torino per epidemia, profitta della quarantena per raccontare, in 42 capitoli, quanti sono i giorni di confinamento, i 36 passi di lato della sua stanza quadrata, nel suo Viaggio attorno alla mia camera. Nel minimo quotidiano c’è sempre tutto: tutto quello che sappiamo porvi dentro».

Nel suo libro lei indica alcune virtù che possono aiutarci in questo momento. Una di esse è la pazienza...

«La pazienza non è tanto la capacità di “tollerare gli altri” (magari con una certa sufficienza e distanza) ma quella di saper “patire” con essi; non trovo definizione più giusta della pazienza che quella in cui Marco Aurelio riassume tutta la saggezza umana: “La pazienza è la regola di una casa paternamente governata, il concetto del vivere secondo la natura delle cose, la solennità non artefatta, la benevolenza per le persone comuni” ».

Un’altra è la responsabilità.

«La responsabilità, dal verbo latino respondeo (rispondere), è la capacità di dar risposta alla domanda che viene dall’altro, dal prossimo: richiede attenzione, ascolto, vigile cura. Come abbiamo visto in queste settimane negli ospedali, la responsabilità vincola, sino al sacrificio».

Da docente, come valuta l’esperienza della didattica a distanza? È qualcosa a cui ci dovremo adattare oppure una modalità da superare, auspicabilmente, al più presto?

«Ho visto al lavoro i miei nipoti, e le mie figlie come insegnanti; la “classe” è fondamentale, in latino significa “flotta” e “ordine di remi”: esige ripartizione di compiti e armonia di ritmo, solidarietà, governo del corpo e della parola. È indispensabile. Nondimeno, la didattica telematica era necessaria perché non si può pensare a una generazione di giovani menomata da epidemia e insipienza. È servita anche, paradossalmente, a far uscire i ragazzi dalla schiavitù del cellulare per un uso sensato del computer, che si è scoperto utile non solo per i videogiochi».

In somma sintesi, che cosa si sente di poter dire di aver imparato da questa situazione così particolare? E che cosa potrà apprendere da essa, nel suo complesso, il mondo di oggi e di domani?

«Ciò che mi ha più colpito, come nella “fabbrica delle cattedrali” del Medioevo, è che il conseguimento del fine, qui la tutela della vita umana, ha superato la disponibilità dei mezzi e persino la crisi della produzione. Per la prima volta, così esplicitamente nelle società occidentali, la dignità della vita umana, anche nella sua fase terminale, è stata più forte del mantenimento dell’economia e del profitto. L’alternativa, lasciare che l’epidemia si incaricasse della selezione della specie, è stata battuta, per prima in Italia. Va dato atto al Governo di aver scelto la via più degna, divenendo modello per molti altri Paesi. Spero che rimanga una scelta duratura. In tal caso essa comporterà, finita l’emergenza, un diverso patto di comunità tra gli uomini e con la natura». –

Riproduzione riservata © Il Piccolo