Cecilia Scerbanenco «Nell’inedito di mio padre la Trieste tinta di giallo»

alberto rochira

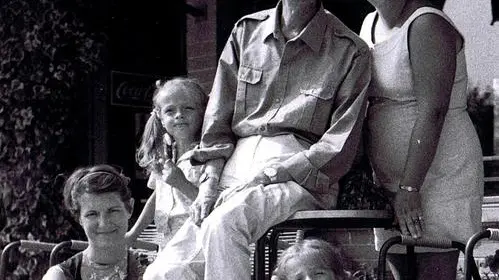

«Trieste era una città che mio padre conosceva bene. La utilizzò, ad esempio, per ambientarvi “Anime senza cielo”, uscito su Novella nel’50 e “Appuntamento a Trieste”, scritto nel 1952, e inoltre compare anche in questo inedito» . Così Cecilia Scerbanenco, figlia del celebre giornalista e romanziere Giorgio Scerbanenco (1911-1969), uno scrittore molto amato dal grande pubblico e riconosciuto tra i padri del noir italiano, racconta del legame tra il narratore e la città di Trieste, alla vigilia dell’uscita di due nuovi volumi per l’editore La Nave di Teseo. Il 5 luglio per iniziativa di Cecilia sarà pubblicato un inedito, “L’isola degli idealisti”, scritto da Scerbanenco nel 1942, e uscirà una nuova biografia dello scrittore, “Il fabbricante di storie. Vita di Giorgio Scerbanenco” , in cui la figlia racconta il padre e l’autore dagli inizi con i primi scritti alla sua attività di giornalista professionista, dai trent’anni di lettere fino agli anni dei grandi romanzi (1946-1960). E Cecilia, che in regione cura la direzione artistica del Lignano Noir festival (in corso da maggio a settembre), sottolinea il legame di suo padre Giorgio con Trieste. «C’era stato per un certo tempo, in un campo profughi, dopo la Prima Guerra Mondiale, prima di rientrare a Roma dalla Russia – ricorda –, e poi nel secondo dopoguerra, quando la città non “era ancora di nessuno”. Probabilmente ne era affascinato per l’attrazione che sempre provava per le situazioni-limite». Cecilia ha raccolto il testimone dalla madre, che si era sempre occupata di preservare il corpus delle opere del marito, «con l’idea che questa continuità fosse un modo per evitare che le opere scritte da chi aveva amato andassero perdute, come è accaduto a molti altri scrittori anche appartenenti alla stessa generazione di mio padre».

Com’è avvenuta la scoperta dell’inedito e come l’ha vissuta?

«Con il grande esperto italiano di noir Luca Crovi siamo andati a trovare il mio fratellastro Alberto Scerbanenko in Svizzera, che ci ha consegnato del materiale. L’inedito ne faceva parte. Così lo abbiamo recuperato. Il dattiloscritto originale era stato gelosamente conservato dalla moglie di Giorgio Scerbanenco, Teresa Bandini Scerbanenko e, grazie al mio fratellastro, ho potuto averne una copia. Mio padre lo scrisse all’albergo Toledo, a Iseo, tra il 1942 e il 1943. Era fuggito da Milano perché, come spiegherà poi in lettere e racconti, non sopportava i bombardamenti e scelse di rifugiarsi nel paese sul lago dove aveva alcuni amici. In città lasciò la moglie, dalla quale era separato di fatto, e la compagna dell’epoca, ma vi mantenne le collaborazioni con diverse testate».

Perché ha deciso di pubblicarlo?

«Innanzitutto perché quest’opera era già destinata ad essere data alle stampe. Il romanzo era pronto nel 1943, stava per uscire sul Corriere della Sera, poi c’è stato l’8 settembre, con l’armistizio il Paese è precipitato nel caos, tutto si è fermato e così anche la pubblicazione prevista, date le circostanze, è ovviamente sfumata. Gli era stato probabilmente commissionato dal Corriere dopo il grande successo di due romanzi usciti a puntate nel 1942, nell’edizione pomeridiana del quotidiano: “Cinque in bicicletta” e “Cinema tra le donne”. Anche “L’isola degli idealisti” avrebbe dovuto essere pubblicato a puntate. Annota infatti mio padre sul primo foglio: “Il romanzo è lungo 374.600 battute circa. Calcolando una media di 12.500 battute per puntata, la sua lunghezza approssimativa è di 30 puntate».

Che cosa svela della sensibilità e degli interessi di suo padre?

«Sostanzialmente rivela che già nel 1942, quando mio padre lo ha scritto, nella sua mente esisteva già il protagonista di quattro suoi successivi romanzi noir, Duca Lamberti. Il protagonista dell’inedito è lo stesso modello di personaggio: intellettuale, freddo, dotato di ironia tagliente. Ecco un altro motivo che mi ha convinto a pubblicarlo. Ho pensato che fosse molto interessante per tutti i lettori di Scerbanenco, ma anche per gli appassionati e per tutti gli studiosi di noir italiano, sapere che già allora mio padre aveva in mente questo personaggio».

Che cosa aggiunge la nuova biografia a quella ufficiale di Roberto Pirani?

«Aggiunge molto, approfondendo alcune parti finora poco note della vita di mio padre. In particolare, della sua vita professionale come giornalista, direttore e vicedirettore, per Mondadori o per Rizzoli. E poi chiarisce un mistero: perché mio nonno Valeriano Afanas’evič Ščerbanenko, è stato fucilato. Letterato, quasi certamente professore di materie classiche all’università di Kiev, apparteneva a una famiglia dell’aristocrazia terriera, con proprietà nelle regioni orientali del paese e una grande casa nella capitale dell’Ucraina. Dopo la rivoluzione del 1917, si era schierato tra gli avversari dei bolscevichi».

Della biografia che cosa la colpisce di più?

«La straordinaria normalità dell’avventura umana e professionale di mio padre».

Lei ha scritto che dalle lettere delle lettrici di “Bella” e “Annabella” sgorgano le storie di suo padre. Perché?

«Le storie vere raccontate in numerose lettere sono diventate gli spunti per le trame di romanzi di mio padre. E poi anche lo stile e il tono delle risposte si ritrovano nelle sue opere noir».

Come era nato l’amore di suo padre per il western e per letteratura americana?

«Aveva scritto in gioventù alcuni racconti per ragazzi ambientati nel Far West. Quel mondo lo affascinava perché offriva delle situazioni estreme: quello che interessava a mio padre come scrittore. Era convinto che le vicende estreme rivelassero la vera natura delle persone, mettendone a nudo i sentimenti».

Come viveva suo padre la professione di giornalista?

«Era un bravo giornalista, un grande lavoratore. Faceva parte di un gruppo di scrittori e intellettuali che ruotavano all’epoca attorno ad alcune testate, come Bella, Annabella, Novella, i quali furono davvero validi e professionali tra il 1946 e il 1964, ma che spesso sono stati dimenticati. Attraverso la fitta corrispondenza con mio padre, possiamo riscoprirli».

Com’era il rapporto tra Scerbanenco e le donne?

«Era un uomo che s’innamorava spesso e molto. La sua passione per le donne era di tipo romantico, un modo tipico dell’Ottocento o dei primi del Novecento, che oggi non esiste più. Mi raccontava che poteva innamorarsi perdutamente di una donna perché portava un cappellino verde. Poi naturalmente questo sentimento romantico si accompagnava anche all’assoluto rispetto per la figura femminile. Insomma, ripeto, la sua era un’attitudine di altri tempi».

Lei continua idealmente l’impegno di sua madre perché i romanzi e i racconti di Giorgio continuassero a uscire. In futuro che cosa ha in programma?

«Sto pensando con l’editore La Nave di Teseo a volumi che raccolgano alcune delle sue migliori inchieste giornalistiche, ma anche le risposte alle lettere delle lettrici. E poi a riedizioni dei romanzi usciti a puntate o pubblicati interi negli anni Quaranta e Cinquanta». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo