Chi erano i contadini senza voce il “volgo disperso” dell’Ottocento

Fino agli anni Cinquanta del secolo scorso l'Italia era un paese fondamentalmente agricolo. Le grandi migrazioni verso le fabbriche del nord, gli affollati 'treni del sole' che risalivano lentamente la Penisola scaricando alla stazione di Torino migliaia di ex braccianti in cerca di un lavoro da operaio, trasformarono in pochi anni il Paese e lo gettarono nella modernità. Quel processo, spopolando le campagne, decretò la fine del mondo antico contadino. Strumenti di lavoro arrugginirono, feste, tradizioni e superstizioni finirono nell'oblio.

Ma la velocità con la quale il mondo delle campagne è trapassato non può destare sorpresa. Chi non ha mai avuto voce non poteva farsi sentire, e gli analfabeti contadini non hanno mai potuto raccontare la miseria, la fame, le inesistenti condizioni igieniche in cui trascinavano le loro esistenze. Denunciare che vivevano in umidi stanzoni, spesso in così tanti che alcuni dovevano dormire per terra, raccontare di come d'inverno si riscaldavano nelle stalle, accanto agli animali. Non hanno mai potuto parlare delle loro malattie, la tisi, sifilide, il rachitismo, la scrofola, la malaria, la pellagra, il colera. Mai hanno potuto far sapere quali erano le condizioni di vita delle donne. Come quelle che affondavano fino alla cintola negli stagni del ferrarese per estrarre i fili di canapa, o le mondariso delle pianure tra Vercelli e Novara, a mollo tra le zanzare.

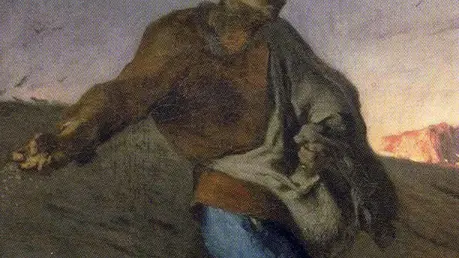

Milioni di persone, la parte più numerosa della società, ha vissuto per secoli nel silenzio. 'Un volgo disperso che nome non ha', lo chiama Manzoni nell'Adelchi, in un verso che storico Adriano Prosperi ha scelto come titolo per il suo bel libro sui contadini d'Italia nell'Ottocento, 'Un volgo disperso' (Einaudi, 324 pagg., 32 euro).

È solo nel XIX secolo infatti che cominciano a esserci le fonti per poterli raccontare, principalmente attraverso le relazioni dei medici condotti e le statistiche compilate dai comuni. Due aspetti, la medicina e la statistica, del positivismo ottocentesco. Da una parte i progressi della scienza medica, che comincia ad avere le armi per arginare le malattie delle campagne, dall'altro il bisogno di misurare il mondo, trasformarlo in numeri per poterlo maneggiare come fosse un'equazione. Facendo però mezzo passo indietro verso il Settecento, Prosperi invita a ricordare chi per primo si dedicò a quel mondo, quel Bernardino Ramazzini, medico emiliano, che sollevò l'attenzione verso le condizioni di vita dei contadini. E lo fece con partecipazione, con l'empatia di chi si pone al loro livello, denunciando le violenze incontrollabili della natura e le prepotenze dei ricchi proprietari. La 'classe oggetto', secondo la definizione dello storico francese Pierre Bourdieu, ebbe pochi altri difensori. Tra i molti trattati di agricoltura che pure si pubblicarono, nessuno fece menzione delle condizioni della forza lavoro senza la quale nessuna trasformazione delle coltivazioni si sarebbe data. Lo stesso Cavour, quando avviò l'opera di trasformazione della campagna piemontese, con la rete di canali che porta ancora il suo nome, non prese in considerazione i contadini. In questo silenzio dell'intellighenzia, cui si aggiunse quello della Chiesa, che interpretando la grande paura che i signori feudali ebbero dalle jacqueries francesi, si prodigò per far accettare ai contadini con paziente sopportazione lo status quo, ci furono poche eccezioni. Il Bertoldo di Giulio Cesare Croce, prototipo del contadino scarpe grosse e cervello fino, e soprattutto Renzo e Lucia, i due contadini analfabeti che Manzoni scelse per protagonisti del suo romanzo nazionale. Non fu cosa da poco e infatti gli valse parecchie critiche.

Analizzando i motivi di questo lungo oblio, Prosperi suggerisce come il disprezzo per il mondo contadino che questo oblio nasconde, nasca dallo scontro tra campagna e città, e sia il nodo mai risolto diventato il punto di faglia che scorre sottotraccia lungo tutta la nostra storia unitaria, scaturigine dell'arretratezza che è alla base della mancata modernizzazione. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo