Con Pik Badaluk ritornano i sogni di tanti bambini nella Trieste dei tempi duri

di CLAUDIO GRISANCICH

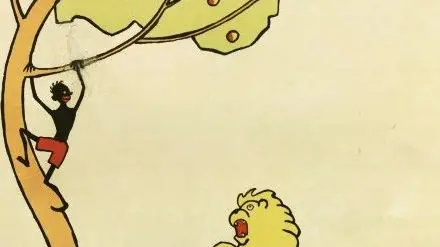

Cari amici de Il Piccolo e della Libreria Antiquaria Drogheria 28, mi avete chiesto di scrivere o, meglio - come si usa dir oggi - di metter giù qualche migliaio di battute su Pik Badaluk. Me l'avete chiesto in prossimità dell'uscita di un libro che Giorgio Tumanischvili ha dedicato a questo personaggio di una fortunata stagione letteraria per l'infanzia, (quella fra gli anni '20 e la metà dei '40) a Trieste e che, dopo un'eclisse di quasi sei lustri, tornerà ai fasti della notorietà anche fuori le "mura" tanto che ancora oggi le sue "avventure" sono titolo pimpante nel catalogo di una nostrana casa editrice. Ed avete perciò pensato che data la mia età (classe 1939) potevo essere il più in grado a rammemorare le gesta del vivace morettino per averle, forse (o per certo), partecipate proprio negli anni del suo esordio.

Vi ho subito avvertito che di Pik Badaluk sapevo soltanto esistere il nome e, tutt'al più, di aver sentito amici o conoscenti, con qualche anno più dei miei, parlarne con la sorridente affettuosità di quanto da bambini si fossero appassionati al racconto e incantati sulle illustrazioni, a proposito: un amico sostiene che un libro d'avventure senza figure ("pupoli", dice) non sia un "vero" libro (dello stesso autorevole parere era anche Antoine Saint-Excupery, il papà del "piccolo principe").

E io, i "pupoli" di Pik Badaluk, non li conosco perché non ho mai avuto né mai sfogliato il libro delle sue avventure; si era nel 1944: il 10 giugno Trieste avrebbe patito il primo, devastante, bombardamento aereo; mio papà, soldato autiere in Africa, era stato dato per disperso già dall'anno prima; la mamma, con quella disperazione in petto, senza un lavoro, da sola con me, a dover pensare a come tirare avanti (le volte che aveva salito le scale del Monte di Pietà per impegnare qualche "tochetin de oro" e perfino la "vera" di matrimonio). Non la sfiorava neanche solo il pensiero di poter spendere per un libro!

Appena nel '45 mi comprerà a singhiozzo il “Corriere dei Piccoli” e i miei "pupoli" saranno Capitan Cocoricò, la Tordella, Bibì e Bibò, Tamarindo, sor Cipolla («alla prima che mi fai ti licenzio e te ne vai») e il Marchese (con un cappello a cilindro alto quasi quanto lui), sor Pampurio e Bonaventura (che alla fine della storia con una carta da un milione vien premiato).

Quando poi, finita la guerra, come per miracolo papà tornò (tra abbracci e risa bagnate di lacrime), fu la volta degli albi allora in voga: Mandrake (il suo servo Lotar), l'Uomo Mascherato, Gim Toro, Flash Gordon (lo scienziato Zarro, la bella Dale Arden, il "cattivo" imperatore Ming, Aura, sua figlia col principe Barin); e infine le storie di Topolino (“Topolino e la banda Tubi”, “Topolino e il mistero di Macchia Nera”). I "pupoli" da soli, però, non mi davano soddisfazione; aiutato da mia madre, provai a catturare la magia dell'alfabeto che, opportunamente combinato, poteva rivelare l'"arcano" significato delle didascalie e così, quasi da solo, stentatamente, iniziai a compitare.

I tempi, intanto, erano maturi per l'ingresso alle "elementari"; la scuola di mia pertinenza era la San Giorgio, tra via Diaz e piazza Hortis. Era l'autunno del '45, primo anno di pace, e ai primi di ottobre la scuola avrebbe riaperto; già a fine agosto la mamma era preoccupata non potessi frequentarla poiché, compiendo io i sei anni appena a dicembre (per iscriversi bisognava averli già compiuti entro ottobre), per uno scarto di appena due mesi mi si negava l'ingresso; pensò allora che se avessi dimostrato, chissà?, di saper già un po' leggere e contare fino a cento forse mi avrebbero accettato. Incoraggiata dalle vicine di casa, che dicevano meraviglie delle mie capacità d'apprendimento, si mise d'impegno a prepararmi per la prova.

La mamma, figlia di pugliesi, analfabeti, aveva frequentato, a Bitonto, soltanto fino alla terza elementare, poi l'avevano tenuta a casa per accudire i fratelli più piccoli, ma aveva poi sempre cercato di leggere e di esercitarsi a scrivere; mio padre, nato a Portole, aveva lasciato di fare il contadino e, neanche ventenne, era venuto a Trieste nei primi anni Trenta quando all'incirca vi era arrivata anche mia madre con la famiglia; in Istria aveva frequentato regolarmente le cinque elementari e con quell'attestato avrebbe potuto accedere al corso per prendere la patente e guidare i camion.

Di libri in casa, da bambino, si può dire che quasi non ne avevamo. La mamma riceveva, di quando in quando, in prestito qualche romanzo di Carolina Invernizio e di Liala dalla figlia della portinaia (abitavamo in una soffitta di una casa alta in via San Michele) o da un'amica sarta che stava in via Valdirivo, la porta accanto a quella di certi zii dalla parte di mio padre; girava a casa nostra anche qualche "illustrato" femminile ("Intimità", "Annabella") che mia madre si passava con le sorelle. I primi libri veri arrivarono quando cominciai ad andare a scuola; il primo fu quello acquistato per prepararmi a superare la prova di lettura per l'ammissione in anticipo. In una libreria del Corso, un signore, alla cassa, gentilissimo (era anche il proprietario, Zigiotti), consigliò di prendere il libro più adatto in assoluto: "Cuore" di Edmondo De Amicis. Seguendo strenuamente le righe con l'indice, la mamma me lo lesse tutto, da cima a fondo, spesso commuovendosi e non poche volte piangemmo assieme.

Il direttore didattico della San Giorgio ci ricevette nel suo ufficio; impeccabile, completo grigio, panciotto, sul naso, in bilico, gli occhialetti a pince-nez: stando alla sua scrivania mi fece sedere di fronte a lui e mi spinse sotto gli occhi un libro (un sillabario) aperto su una pagina dove erano disegnati due topini: abbracciato ad un uovo, uno stava messo sul dorso mentre l'altro, stando ritto, lo trascinava tenendolo con le zampine per la coda, e la didascalia spiegava: «Due topini hanno rubato un uovo e hanno capito come fare per portarlo via».

Superfluo dire che superai brillantemente la prova di lettura e anche quella di saper contare (il direttore mi fermò molto prima di arrivare a "100"), e il primo ottobre, grembiule nero, colletto bianco, feci il mio primo ingresso in un'aula scolastica.

Quel direttore didattico si chiamava Mario Todeschini, in arte Morello Torrespini (1885-1960): unico ed esile filo che, volendo e tirato (se non tiratissimo) per i capelli, mi lega (si fa per dire) a Pik Badaluk. A lui, sotto il nome di Mago Cif, si deve il testo in italiano, commissionato dall’Editoriale Libraria.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo