“La stagione che non c’era”, Elvira Mujčić racconta il crepuscolo della Jugoslavia

Nel libro edito da Guanda, in uscita il prossimo 26 di agosto, la scrittrice bosniaca mostra la fine del socialismo e la rinascita dei nazionalismi attraverso le vicende di tre personaggi

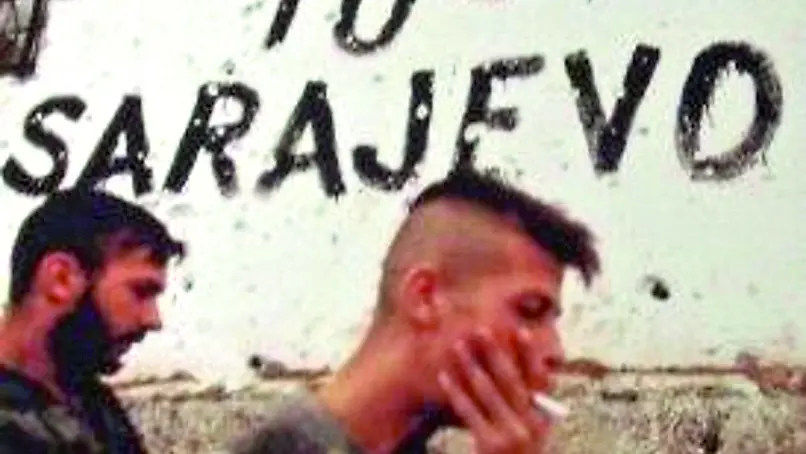

Quando le nazioni si frantumano, c’è un momento in cui anche il tempo si spezza. Un attimo prima tutto sembra possibile – l’amore, l’arte, il futuro – e un attimo dopo ti ritrovi con le macerie tra le mani, a chiederti se quello che hai vissuto sia mai esistito davvero. Elvira Mujčić cattura questo momento di frattura in “La stagione che non c’era” (Guanda, agosto 2025, pagg. 256, euro 18 – in uscita al 26 agosto), un romanzo che è insieme elegia e autopsia di un mondo scomparso, la Jugoslavia dei primi anni Novanta.

Il libro si apre nel 1990, nella cittadina bosniaca di S. , dove Nene torna dopo cinque anni trascorsi a Sarajevo. Ha ventisette anni, si sogna artista, ed è uno di quei giovani adulti che la storia inghiotte quando meno se l’aspettano: cresciuti con la certezza che il loro paese fosse eterno, si ritrovano testimoni della sua agonia. Accanto a lui, Merima, coetanea e vicina di casa, combatte un’ultima battaglia politica per salvare l’utopia jugoslava attraverso il partito di Ante Marković – l’ultimo premier federale, economista riformista che tentò disperatamente di tenere unito il paese, opponendosi ai nazionalismi emergenti. E poi c’è Eliza, otto anni, figlia di Merima e di un padre albanese che non l’ha mai riconosciuta, impegnata in una missione impossibile: raggiungere il Montenegro per incontrare questo padre fantasma. Mujčić costruisce la sua narrazione come un’archeologa che scava tra i detriti del tempo, con una lentezza ipnotica che rispecchia il ritmo di una provincia dove la storia irrompe con violenza devastante. La scrittura dell’autrice – nata in Bosnia nel 1980 e naturalizzata italiana – sa muoversi con sicurezza tra registri diversi: dal lirismo delle pagine dedicate all’infanzia di Eliza alla brutalità documentaria delle scene in cui il nazionalismo emerge dalle pieghe del quotidiano. «Sono tornata sull’orlo del precipizio dove tutto il nostro mondo malfermo era ancora salvabile e l’ho guardato con gli occhi di una bambina di otto anni, di una giovane socialista e di un artista esitante per provare a recuperare qualcosa di quella stagione che non è mai arrivata a compiersi», spiega l’autrice, che con la sua narrazione riesce a rendere universale una tragedia particolare. Perché la Jugoslavia che muore in queste pagine è la metafora di ogni mondo che crediamo solido e che invece si rivela fragile come vetro. Nene, che raccoglie oggetti per una mostra futura dedicata a «un archeologo del domani» – tra cui la tessera del Partito strappata da Merima in un momento di rabbia e disillusione –, incarna questa tensione tra memoria e oblio.

La sua arte incompiuta diventa il simbolo di una generazione travolta dagli eventi prima di riuscire a trovare la propria voce. Mujčić non indulge mai nella nostalgia facile. La sua Jugoslavia non è il paradiso perduto, ma un paese reale, minato da una crisi economica che alimenta i nazionalismi. Nelle pagine del libro si respira l’inflazione galoppante che divora i risparmi di una vita nel tempo di bere un caffè. Ma è soprattutto nel ritratto del nazionalismo emergente che il libro trova la sua forza più inquietante.

Mujčić mostra con precisione chirurgica come l’odio etnico germini lentamente: nelle battute velenose dei poliziotti sui matrimoni misti («meglio non mettere insieme ciò che deve stare separato» ), nelle lettere di un padre albanese che rifiuta la figlia «mezzosangue», nelle riunioni di partito dove spuntano coccarde cetniche della Seconda guerra mondiale. Persino il linguaggio quotidiano tradisce la trasformazione in corso: la gente continua a «giurare su Tito» mentre il mondo che il Maresciallo aveva costruito si sgretola, e dalle radio risuona ossessivamente “Wind of Change” degli Scorpions, come se quella canzone potesse davvero spazzare via decenni di storia. È un processo graduale e terrificante, che trasforma vicini in nemici e amici in estranei con quella «patina nuova» che ricopre la retina e rende lo sguardo «freddo, indifferente, assente». Eliza è il vero cuore pulsante del libro. La sua voce infantile, che mescola ingenuità e saggezza precoce, restituisce il mondo degli adulti filtrato attraverso gli occhi di chi non può ancora capire fino in fondo la gravità di quello che sta accadendo. Il suo sogno di raggiungere il padre – completo di mappe e preparativi da vera avventuriera, alimentato da ricordi inventati di un uomo che in realtà non l’ha mai riconosciuta – diventa una metafora potentissima della ricerca di identità in un paese dove le identità stanno diventando trincea. Il libro è strutturato in tre parti – Sedimenti, Emersioni, Dissolvenze – che seguono il ritmo di una tragedia classica.

Si parte dalla quiete apparente della provincia, si passa attraverso l’emersione violenta dei conflitti, per arrivare alla dissoluzione finale. “La stagione che non c’era” racconta l’impossibilità di crescere quando la primavera della vita coincide con l’inverno della storia. Mujčić ha scritto un libro che parla a chiunque abbia visto cambiare il proprio mondo sotto i propri occhi, che conosca l’impotenza del singolo davanti alle forze della storia e il dolore di chi tenta disperatamente di trattenere qualcosa mentre tutto scivola via. E oggi, in un’epoca di nuove fratture e nuove guerre, questa lezione risuona con un’attualità che fa male: quando la storia accelera, siamo polvere sotto le sue ruote. —

Riproduzione riservata © Il Piccolo