Così la Storia fece grande Trieste e il suo Porto E ora lo scalo ci riprova

l’intervista

Dietro la grande ascesa del porto di Trieste c’era una strategia, la volontà dell’Austria di allargare i commerci per accrescere la sua influenza politica. «Invece senza un obiettivo ci si ritrova a brancolare nel buio» dice, guardando all’oggi, Giulio Mellinato, che insegna Storia economica e storia della globalizzazione all’Università di Milano Bicocca. Mellinato ha studiato a lungo il sistema portuale di Trieste, condensando i risultati un saggio “L’Adriatico conteso. Commerci, politica e affari tra Italia e Austria-Ungheria” (Franco Angeli, pagg. 284, euro 35,00), che permette appunto una riflessione sulla situazione attuale.

Professore, lei afferma che dalla rivoluzione dei trasporti di metà Ottocento fino alla primavera del 1915 la competizione tra Austria-Ungheria e Italia per il commercio marittimo sull’Adriatico era stata economica, e dopo il 24 maggio l’Italia la fece diventare militare. Perché?

«Perché - risponde Mellinato - l’equilibrio di convenienze che teneva in piedi istituti come i porti franchi non esisteva più e il nascente mondo globalizzato cominciava a fermentare al suo interno spinte conflittuali. Dietro la scelta irredentistica ci fu anche la necessità, per il sistema economico-commerciale triestino, di espandersi verso l’Italia, Paese più arretrato dell’Austria e quindi portatore di maggiori margini di sviluppo».

Il suo libro analizza anche il ruolo pionieristico avuto dalla navigazione nella nascita di un mercato globale.

«La navigazione è stata la prima industria globale, perché metteva insieme navi, ferrovie e telegrafo, cioè la comunicazione».

Il mondo cominciava a essere a portata di mano, viene in mente “Il giro del mondo in 80 giorni” di Verne.

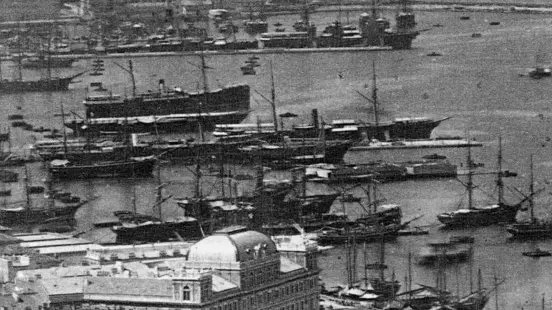

«Quel libro ebbe un grande successo perché chiunque avrebbe potuto fare quel viaggio. Si scoprivano le possibilità di un mondo interconnesso e il commercio si rivolge ai luoghi dove c’è connettibilità. Così Trieste, che ha il porto, la ferrovia, uno stato forte alle spalle, diventa il primo hub del Mediterraneo orientale».

Che significa parlare di indice di connettibilità del porto?

«Che utilizzando le griglie di analisi attuali balza ancor di più agli occhi il vantaggio che aveva il porto di Trieste sugli altri porti dell’Adriatico. Nel 1913 Trieste aveva una potenzialità commerciale in termini di rotte navali più grande della somma dei porti di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi messi assieme».

Frutto del caso o della volontà politica?

«Un network si crea utilizzando condizioni locali e decisioni dal centro. Trieste in gran parte subisce e metabolizza scelte nate altrove. Prendiamo la nascita del Lloyd Austriaco. John Allen porta quasi per caso il sistema inglese. Locale è invece la ferrovia, che nasce nel 1857 e fa di Trieste il primo porto collegato direttamente alla strada ferrata».

Quale è stato il contributo delle classi dirigenti della città?

«Dal 1831 alla Prima guerra mondiale Trieste non conosce nessuno scandalo finanziario e nessun crac, un caso unico in Europa. E quando il barone Von Bruck viene accusato ingiustamente, per la vergogna si suicida. Era un ambiente più onesto della media».

Come mai?

«Forse perché era fatto di gente nuova, o perché funzionava per comunità molto chiuse, gli ebrei, gli armeni, i protestanti, piccole e giovani. Era un sistema proiettato verso il futuro, che investiva in relazioni umane e sociali».

Con la nascita dell’Italia si aggiunge un nuovo attore.

«Il commercio è uno strumento di potere e l’Italia si accorge di essere periferica. Non era un problema solo di soldi, ma di organizzazione. Un sistema logistico ha esigenze diverse, dove conta non solo la lunghezza di moli e il numero e il tonnellaggio delle navi, ma c’è bisogno di senso. Per l’Italia il sistema commerciale è un fine, per l’Austria il sistema logistico portuale è un mezzo, il fine è allargare l’area di influenza».

Sul piano economico tra Austria e Italia non c’era partita.

«Questo spiega la scelta politica e militare. L’Italia entra in guerra per conquistare Trieste e avere finalmente la sua piattaforma logistica».

Un calcolo ingenuo, come si vide a guerra finita.

«Un errore tragico. Tanto che nel 1928, quindi prima del crollo di Wall Street e con l’Austria ancora in amministrazione controllata, il governo italiano è costretto a varare delle agevolazioni a tutte le imprese locali. L’economia non è un gioco a somma zero. Spesso si agisce per desideri e spinte emozionali senza tener conto degli obiettivi, lo stesso che è stato fatto due anni fa con la Brexit».

A trecento anni dall’istituzione del Porto franco, Trieste è alla ricerca di un rilancio. Potrebbero essere i cinesi a dare una nuova spinta?

«I cinesi fanno comodo per due motivi: intanto hanno una strategia, mentre la città non ce l’ha, e poi portano soldi, che in Europa non ci sono. Bisogna però avere presente a cosa si va incontro. Lo spiega il trilemma dell’economista turco Rodrik. Ci sono tre poli: la sovranità nazionale, il sistema finanziario, la libertà commerciale, e se ne possono scegliere solo due. Con i cinesi prendi i soldi e il commercio, ma rischi di rinunciare a parte della sovranità nazionale». —

Riproduzione riservata © Il Piccolo