Da Parrasio a Picasso l’arte nel suo tempo come riconoscerla attraverso la critica

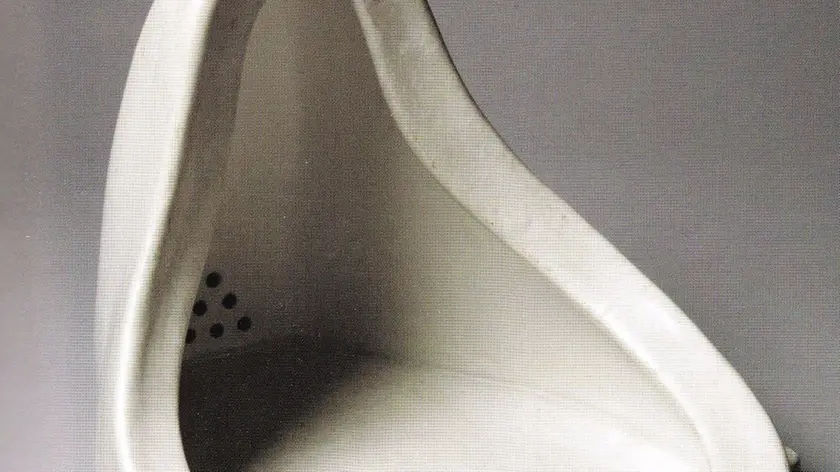

Un orinatoio, una tela tagliata, dei cavalli vivi. Ci vuole un bel coraggio a chiamarla arte, avrà detto più di qualcuno vedendo le opere di Duchamp, Fontana e Kounellis. ‘Questo potevo farlo anch’io’ non è però l’approccio giusto per capire cosa c’è dietro un quadro. Come non lo è il ‘gusto’. Una cosa può piacere o non piacere, ma per non entrare come Alberto Sordi e sora Lella alla Biennale e scambiare un idrante per un’opera d’arte o viceversa, occorre fare un’operazione tanto semplice quanto spesso sconosciuta: calarsi nel momento storico che avvolgeva l’artista e la sua opera. Per questo esiste la letteratura artistica; ne fa parte ovviamente la critica d’arte, ma il campo può essere esteso ai romanzi, alle biografie degli artisti e perfino a quelle opere che inventano di sana pianta un artista e il suo mercato, perché tutti gli scritti, i commenti, le analisi compiute intorno al demiurgo e alla sua opera sono altrettanti indizi che aiutano a comprendere l’uno e l’altra.

Maurizio Lorber, che insegna Storia della critica d’arte al Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste, ha da poco pubblicato, per le Edizioni dell’ateneo giuliano ‘Da Parrasio a Picasso: storie, pensieri e parole dell’arte’ (Eut, 95 pagg., 12 euro). Un compendio di letteratura artistica che si propone come una sintesi, rivolta agli studenti o, più ampiamente, a chi è interessato a conoscere le fonti della storia dell’arte e finora non trovava un testo agile che potesse avviarlo a una opportuna contestualizzazione storica.

Nel panorama sorprendentemente vuoto di testi di rapida consultazione nel campo della critica d’arte, il testo di Lorber, alla cui riuscita editoriale hanno contribuito il direttore delle Edizioni dell’Università di Trieste Mauro Rossi, Gabriella Clabot per quanto concerne il lavoro redazionale e il professor Massimo Degrassi, docente di Storia dell'arte contemporanea del Dipartimento di Studi Umanistici, giunge quindi a proposito.

Scaricabile gratuitamente all’indirizzo https://www.openstarts.units.it/handle/10077/7520, oppure acquistabile sul sito https://www.eut.units.it/ il volume prende avvio dal concetto di storia della critica d’arte, nata a fine ’700 in quei Salons parigini in cui la penna dell’illuminista Diderot scriveva e puntualizzava intorno alle opere esposte, per risalire quindi all’antichità e notare come solo grazie ai racconti di Plinio possiamo conoscere le opere andate perdute nella polvere del tempo.

A suffragio di come la materialità dell’espressione artistica venga sempre mutuata attraverso le voci che su di essa si sono alternate nel tempo, il saggio di Lorber si sofferma sui giudizi, anche critici, che arrivano dal passato per rendere manifesto come il gusto dei contemporanei delle opere fosse diverso dal nostro. Caravaggio, per dirne uno, ai suoi tempi ebbe anche i suoi detrattori, mentre adesso è una star delle mostre. E a proposito delle esposizioni sono anch’esse, con i poderosi cataloghi prodotti per l’occasione, parte del discorso sull’arte, sismografi di gusto e al tempo stesso suo timone. Oggi può sembrare strano, ma Leonardo non aveva una posizione preminente nell’immaginario collettivo fino al 1936, quando una mostra lo celebrò come multiforme genio nazionale. La curva del gusto popolare cambia e la letteratura artistica lo registra, lo spiega e rende più consapevole chi si avvicina all’arte. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo