Danilo Dolci, il non violento che il cardinale Ruffini trattava come fosse la mafia

di Alessandro Mezzena Lona

La rivoluzione, Danilo Dolci la faceva rovesciando le regole stesse del vivere quotidiano. Perché non si rassegnava all’idea che alla gente fosse negato il diritto di lavorare. Perché credeva con fermezza che la mafia si fosse fatta spazio in Sicilia grazie all’ignavia della politica. Alla scarsa credibilità dello Stato e di chi lo rappresenta in giro per l’Italia. E poi, soprattutto, non voleva arrendersi a un sistema sociale che impedisce alle persone di trovare una loro compiuta maturazione. Perché le abitua a farsi comandare come tanti soldatini. A non rivendicare mai il diritto di rovesciare la piramide. Di discutere le decisioni calate dall’alto e far sentire la propria voce.

Arrivato sull’isola dalla lontanissima Sesana, che negli anni Venti faceva ancora parte della provincia di Trieste, figlio di un impiegato delle Ferrovie e di una donna slovena che gli aveva trasmesso un grande amore per la musica, Danilo Dolci è stato per la Sicilia molto più di una rivoluzione. Perché, fino ad allora, nessuno aveva trovato il coraggio di dire ai politici, ai faccendieri, ai tutori della legge: «Riscoprire il territorio significa cambiare il nostro modo di vivere. Rinunciare allo sfruttamento esasperato delle risorse. Le città devono essere governate da chi le ama esprimendo il bene comune». Parole che, ancora oggi, hanno la forza di una gragnola di sberle assestate sulla faccia di chi, ancora oggi, crede di poter amministrare e governare senza tenere conto del parere della gente.

Ed è per questo che le idee di Danilo Dolci, la sua vita, le battaglie che ha iniziato e vinto, il messaggio distillato dalle linee guida del cristianesimo e del marxismo, dell’umanesimo e dalla filosofia pacifista e non violenta, non sembrano affatto invecchate. Anche se sono passati ormai quasi vent’anni dalla sua morte. Visto che il cuore del quasi architetto, che scriveva libri coraggiosi e belli come “Banditi a Partinico” e “Inchiesta a Palermo”, si è fermato il 30 dicembre del 1997.

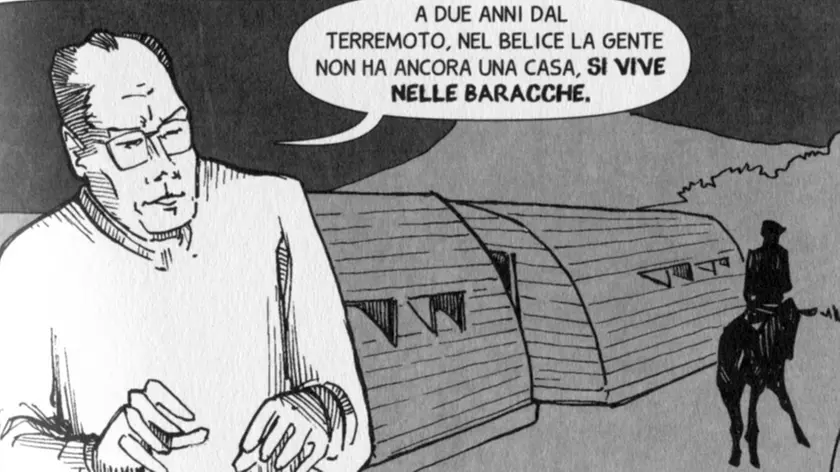

La forza del seminatore di domande ritorna, adesso, in una biografia disegnata che la casa editrice Becco Giallo pubblica con il titolo “Danilo Dolci. Verso un mondo nuovo, mediterraneo” (pagg. 207, euro 18). A firmare il libro sono i disegnatori siciliani Emiliano e Lorenzo Martino, che vivono a Ferrara dove studiano Architettura; Alessio Surian, che insegna all’Università di Padova; Diego di Masi, che è ancora studente nel medesimo ateneo.

L’arrivo di Dolci in Sicilia ha il sapore di una storia da romanzo. Giuseppe Barone, nella postfazione al libro intitolata “Ho cominciato a porre domande perché non sapevo”, lo racconta così: «È un freddo giorno dell’inverno del 1952, quello in cui Danilo Dolci giunge a Tappeto. Danilo ha ventisette anni e per impegnare la sua singolare e coraggiosa battaglia ha scelto un angolo poverissimo del Meridione d’Italia, dove la mortalità infantile sfiora il 10 per cento, le condizioni igienico-sanitarie sono disastrose, una fogna a cielo aperto fende il paese scatenando periodiche epidemie. È un territorio nel quale gli ultimi fuochi del banditismo si spengono lentamente, mentre si afferma con sempre maggiore ferocia la criminalità mafiosa (ma guai a parlare di mafia ai politici, ai notabili, al clero del luogo. Per loro la mafia, semplicemente, non esiste)».

E se ne accorgerà presto a proprie spese, Danilo Dolci, quanto sia difficile provare a separare la mafia dalla politica, dalla società “bene”, dai piani alti della chiesa. Al punto che il cardinale Ernesto Ruffini, a lungo arcivescovo di Palermo, che entrerà poi nella Pontificia commissione centrale incaricata di preparare il Concilio Vaticanoi II, non avrà dubbi nel tuonare contro chi ha fatto più male alla Sicilia. Ovvero, la mafia, il “Gattopardo” di Giuseppe Tommasi di Lampedusa e Danilo Dolci.

Ma Dolci non si può certo fermare davanti a tutte la malignità che diranno e scriveranno contro di lui («è venuto in Sicilia per diffamarla, per scrivere libri speculando sulla miseria», «digiuna per farsi pubblicità», «fa quello che fa in quanto pagato dal Partito Comunista per la sua propaganda, e poi vuole diventare deputato»). Dopo l’esperienza di Nomadelfia, l’utopia cristiana diventata comunità grazie al coraggio di don Zeno Saltini, sa bene che è arrivato da Trieste all’estremo opposto dell’Italia per aiutare migliaia di persone a trovare il coraggio di rialzare la testa. E non rassegnarsi a vivere di stenti e di disperazione. In un Paese che continua a spendere più soldi per costruire caserme e prigioni. E non pensa a nuove scuole, a togliere i suoi cittadini dall’ignoranza.

Tra gli anni Cinquanta e i Sessanta, Dolci, affiancato da persone che credono in lui come Franco Alasia, Pino Lombardo, Goffredo Fofi, e appoggiato da alcuni tra i più significativi intellettuali italiani ed europei (basterebbe citare Carlo Levi, Piero Calamandrei, Gianni Rodari, Jacques Vonèche, Paulo Freire, Vittorio De Seta) mette in cantiere alcuni progetti ambiziosi e rivoluzionari. Costruisce a Trappeto il Borgo di Dio, con una casa e una scuola per i bambini più bisognosi. Non mancano una biblioteca e un’università popolare, perché Danilo è convinto che solo portando pescatori, contadini e operai a una maggiore conoscenza, e consapevolezza, civica e culturale si può pensare di cambiare prima quell’angolo di Sicilia, e poi l’Italia.

Ma non basta. Digiunando per chi vede morire i propri bambini di stenti, per chi perde o non ha mai trovato un lavoro, Danilo Dolci lancia la sfida dell’acqua. Si batte perché venga costruita una grande diga sul fiume Jato, in modo che non sia più un diritto di pochi quello di irrigare i campi, di bere. E poi fonda il Centro studi e iniziative per la piena occupazione. Una sorta di prolungamento del sogno di costruire una società più giusta «ma senza più sparare, come ai tempi della Resistenza». Convince insegnanti, studenti, che il vecchio metodo di insegnamento porta solo gli allievi e dribblare la reale conoscenza delle cose. Con la maieutica scompiglia le classi, elimina la distanza tra insegnanti e alunni. Forma tanti cerchi di persone che, una accanto all’altra, insegnano e imparano al tempo stesso.

Quand’era a scuola, in un tema Dolci aveva descritto «un odore caldo di terra». Scoprendo, poi, che il maestro si era precipitato a censurarare la parola «caldo». Convinto che gli odori non possono avere gradazioni di temperatura. Ecco, in quel momento aveva preso forma il grande sogno di Danilo. Quello di un mondo che non accetta più le risposte senza fare altre domande. E che non tollera l’esistenza degli “ultimi”, ma si batte perché anche loro siano “primi”.

alemezlo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo