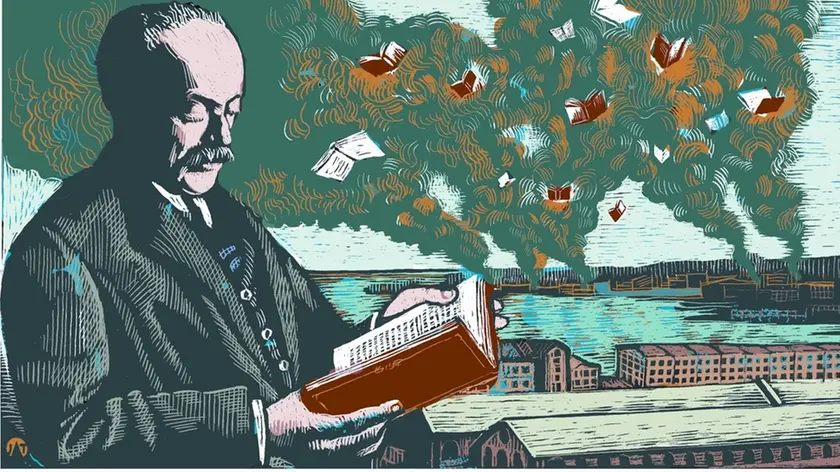

E il bancario Pontiggia rese omaggio a Svevo nel Giocatore invisibile

Rossana Dedola parlerà venerdì a Trieste della passione di Giuseppe Pontiggia per l'opera di Italo Svevo, un autore cui lo scrittore lombardo guardava con interesse e curiosità non solo all'epoca della sua tesi di laurea, dedicata appunto allo scrittore triestino, ma lungo tutto l'arco della sua attività di romanziere e intellettuale. Pubblichiamo un’ampia sintesiu del suo intervento.

di ROSSANA DEDOLA

Giuseppe Pontiggia si avvicinò a Italo Svevo da giovanissimo, sin dagli anni dell'università, non seguendo il consiglio del preside di Facoltà della Cattolica, Ezio Franceschini, che gli aveva suggerito vivamente di scansarlo. Franceschini si era stupito degli interessi sveviani dello studente, considerava infatti Pirandello l'Everest, e di fronte a tale svettante montagna, Svevo gli appariva come una collina. Ma il giovane non si lasciò impressionare e invece di scalare l'altissima montagna, preferì affacciarsi da Sant'Andrea insieme a Emilio e a Angiolina a guardare il mare. Erano ancora gli anni Cinquanta in cui opinione comune tra i critici era quella che Svevo scrivesse male.

Lo studente chiese la tesi di laurea a Mario Apollonio, uomo di grandi vedute, intellettuale straordinario, che fondò in seguito il Piccolo Teatro di Milano insieme a Strehler e a Paolo Grassi. Apollonio non aveva nulla in contrario sulla scelta dell'autore triestino, era invece perplesso sull'argomento: La tecnica narrativa di Svevo. Erano appunto gli anni Cinquanta e in Italia, facendo arricciare parecchi nasi, il primo tra tutti quello di Benedetto Croce, cominciavano ad arrivare le prime analisi sulla tecnica narrativa.

Per quanto molto giovane, Pontiggia aveva alle spalle esperienze dolorose, la tragedia della morte del padre, ucciso in circostanze mai chiarite da due partigiani appena prima della fine della guerra; difficili condizioni economiche che lo spinsero a saltare due anni scolastici, vari traslochi che lo portarono a stabilirsi a Milano. Finito il liceo a diciassette anni, cominciò a lavorare in banca come impiegato.

Seppure in un'epoca diversa, Svevo e Pontiggia avevano compiuto la stessa esperienza lavorativa. Non solo. Avevano tentato entrambi di sfuggire alla banca nello stesso modo, lo studio, la letteratura e soprattutto la scrittura. Il giovane Giuseppe aveva affidato la propria esperienza di lavoro a “La morte in banca” e aveva presentato il manoscritto a Elio Vittorini. A Vittorini piacque, lo incoraggiò a continuare a scrivere e a cambiare facoltà. Così Pontiggia si trovò a studiare Lettere e a scrivere la tesi di laurea su Svevo.

Il giovanissimo critico sottolinea due costanti nel personaggio sveviano: l'inettitudine al giudizio sintetico e l'autocommozione. Chiedendosi il motivo del perché il protagonista continui ad analizzare e a guardare al di là delle apparenze, si accorge che il personaggio non capisce quelle apparenze. «Il suo limite, che in pari tempo diventa un suo incentivo all'analisi, è insomma patologicamente umano. Egli semplicemente "non capisce" quello che un comune osservatore intelligente capirebbe, e quello che egli stesso capirà, ma DOPO. Formidabile nell'intuire le sfumature, troppo debole nel trarne le deduzioni».

E ancora: «È uno strato di incomprensione formato da comprensioni troppo lucide e accostate tra loro così fittamente da impedire la luce. O da stabilire il buio».

In “Senilità” il problema risulta differito e per quanto riguarda Zeno, gli appare aggravato. Anzi, Pontiggia si affianca addirittura nel giudizio a quello che esprime, nel romanzo, il padre stesso di Zeno che, dopo aver acconsentito a che il figlio cambiasse per la seconda volta indirizzo di studi, dichiara: «Resta però assodato che tu sei pazzo».

Come si ricorderà Zeno ricorre al celebre dott. Canestrini per farsi dare un certificato di sanità mentale col risultato di rafforzare il giudizio del padre che esclama: «Ah, tu sei veramente pazzo!». Chiosa Pontiggia: «Né sapremmo veramente dargli torto. La pazzia certo di un saggio, ma di un saggio sempre DOPO».

Ma è “Senilità” a suscitare in Pontiggia un duraturo sentimento di ammirazione per Svevo, che considera un grande stilista.

In un'introduzione a “Senilità”, che poi raccoglie nella silloge di saggi “L'isola volante”, sin dal titolo, «"Senilità" adolescente di Svevo», Pontiggia gioca sul paradosso, ricorre al rovesciamento ironico per spronare il lettore a rizzare le antenne, a pensare. Tutto il comportamento di Emilio è quello di un adolescente "tardivo" che, disperando della gioventù, ostenta una maturità che non possiede.

L'immaturità si rivela clamorosamente nel rapporto con Angiolina che Emilio vorrebbe redimere, educare, elevare. Sogno patetico di ogni Pigmaleone, ribadisce Pontiggia, e «denuncia, aihmè non anagrafica, della pubertà».

La conclusione del romanzo: «Anni dopo egli s'incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante, il più luminoso. Ne visse come un vecchio del ricordo della gioventù», gli appare altamente rivelatrice e l'idealizzazione finale di Angiolina simbolo dell'immaturità di Emilio: «Senilità come fuga nel futuro, come incapacità di vivere il presente e di modificare il passato. Ma anche adolescenza dell'anima e splendore dell'arte».

Nella trasmissione radiofonica “Damasco” della terza rete della radio di Stato gli era stato chiesto di parlare degli autori che di più avevano contribuito alla sua formazione: accanto a Kafka, Cechov, Joyce, Hemingway, colloca naturalmente Svevo.

Del resto, se ripercorriamo la sua esperienza di scrittura da “Il giocatore invisibile” e “Vite di uomini non illustri” sino a “Nati due volte”, ci rendiamo conto che anche il personaggio di Pontiggia si autoinganna, sembra rinunciare a vivere e piombare in un grigiore che cancella le emozioni per raggiungere soltanto alla fine la consapevolezza.

Il finale de “Il giocatore invisibile” si chiude significativamente con una domanda sulla commozione che il personaggio pone a se stesso: «Dove aveva letto che quando ci si commuove sugli altri si pensa anche a se stessi».

Lo ha letto in quell'autore che con sorriso ironico, con grande senso dell'umorismo si affianca al personaggio e si commuove con lui: Italo Svevo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo