È il punto esclamativo quello che sta meglio nell’italiano degli sms

Massimo Arcangeli spiega perché la punteggiatura oggi è sempre meno usata nei testi scritti

Le origini e gli sviluppi della scrittura, la storia e l'uso dei segni di interpunzione, il rapporto tra lettere e numeri, ma anche l'avanzare di una nuova cultura, quella odierna, in cui l'aspetto iconico sembra sempre più prevalente (salvo poi verificare che molte presunte novità ci arrivano dritte dal passato più remoto):

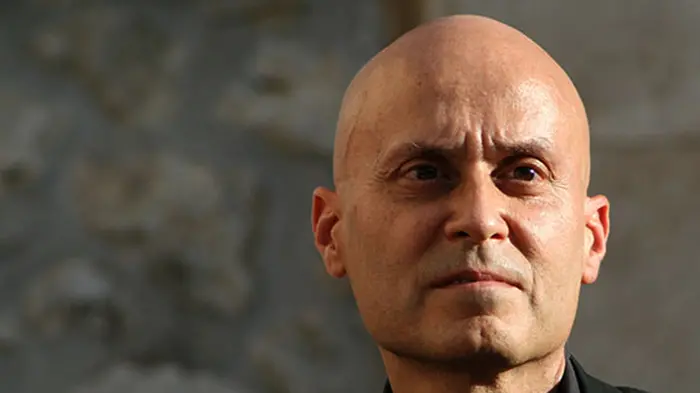

Massimo Arcangeli

affronta tutto questo e molto altro nel suo ultimo libro,

“La solitudine del punto esclamativo” (il Saggiatore, pagg. 336, euro 19)

.

Si tratta di un saggio che ha tutta l'affidabilità di una rigorosa ricerca scientifica (l'autore è ordinario di Linguistica Italiana presso l'Università di Cagliari), ma anche una straordinaria piacevolezza narrativa.

Arcangeli è riuscito infatti a "raccontare", come in un romanzo, le complesse ma sempre affascinanti vicende della parola scritta in un percorso, originale e suggestivo, nella sua storia.

Professor Arcangeli, come mai il titolo del suo libro parla di una «solitudine del punto esclamativo»?

«Perché mi sembra che oggi esso sia il segno di interpunzione che sopravvive a una generalizzata tendenza a fare a meno della punteggiatura. Forse il punto esclamativo resiste insieme ai puntini di sospensione. Il punto interrogativo, invece, è in sofferenza. Soprattutto nella scrittura su cellulare, negli sms, molti ne fanno a meno, quando dal contenuto di ciò che viene scritto si presume che il destinatario possa capire facilmente che si tratti di una domanda. Ma ciò vale anche per il punto fermo».

Davvero?

«Quanti lo usano alla fine delle farsi quando si chatta tramite telefonino o computer? Anzi, a volte in questo genere di conversazione il punto fermo rischia di essere interpretato come qualcosa di antipatico, quasi fosse un'espressione di disappunto, di perentorietà o di aggressività da parte del mittente».

Ma che cosa vogliamo dire allora del punto e virgola?

«Non c'è dubbio che anche lui non se la passi bene. Il fatto è che in tutte le lingue la tendenza odierna è quella di andare verso una semplificazione. Il punto e virgola è un segno di consistenza più debole rispetto agli altri, perché è una forma intermedia, appunto, tra il punto fermo e la virgola. Per questo molti sono portati a credere che se ne possa fare a meno, anche se, ovviamente, ha una sua peculiare utilità».

La punteggiatura - maestri e professori lo sanno bene - è una delle cose più difficili da insegnare. Come si può provare a farlo?

«Alla base degli errori più comuni c'è un grosso equivoco. I ragazzi ma anche molti adulti sbagliano a usare la punteggiatura perché tendono a distribuirla in base alle pause che assegnerebbero al loro testo qualora venisse letto a voce alta. Ma il senso della punteggiatura non è questo, o comunque non è solo questo: serve a separare le diverse frasi, a segnalare insomma le strutture sintattiche del periodo. Per far capire questa differenza un insegnante potrebbe far leggere a un ragazzo un testo ad alta voce, registrarlo e poi far constatare alla classe come le pause nella lettura effettuata dal compagno tendenzialmente non coincidano con i segni di interpunzione presenti sulla pagina».

Del resto gli studiosi ci dicono che la punteggiatura è un'invenzione relativamente recente rispetto alla storia della scrittura...

«Sì, i Greci e i Romani utilizzavano una scrittura continua. La punteggiatura si è man mano affermata con diverse modalità e in diversi momenti, per entrare pressoché stabilmente nell'uso, in Occidente, nel passaggio dalla tarda Latinità al Medioevo».

Lei spiega che anche alcuni segni grafici che ci sembrano tanto nuovi in realtà sono molto antichi. Ci vuole fare qualche esempio?

«La chicciola che utilizziamo negli indirizzi di posta elettronica: @. La chiocciola informatica è nata nel 1971 quasi per caso: per l'ingegnere americano che la scelse non era altro che un carattere su una tastiera. In realtà essa veniva utilizzata già in epoca medievale, quando indicava però un'unità di peso o di capacità. Poi c'è il cancelletto: #. Anche qui siamo di fronte a una storia molto intrigante».

Ce la vuole raccontare?

«Mi è capitato personalmente di vedere il cancelletto dei moderni hashtag inciso sulla parete di una grotta a Gibilterra. Un'incisione realizzata da un neanderthaliano circa 40 mila anni fa, probabilmente per segnare la proprietà di quel luogo. Del resto anche oggi, negli hashtag, il cancelletto ha il significato di una delimitazione. Si delimita il dominio di appartenenza di una parola o di un'espressione chiave, per recintare il campo di contenuti di cui la sostanza linguistica è portavoce: un'idea da diffondere, un tema degno di attenzione, una tendenza del momento. Ma all'origine c'è l'immagine stilizzata di un cancello».

Un tempo nelle scuole si insegnava la calligrafia, cioè la "bella scrittura", ovviamente a mano. Oggi i giovani, ma non solo loro, tendono a preferire la scrittura elettronica a quella manuale. Stiamo perdendo qualcosa?

«Senza essere necessariamente nostalgici, possiamo senz'altro dire che quando scrivi al computer in qualche modo tendi a farti trascinare dalla macchina. Quando scrivi a mano, invece, sei costretto a pensare prima bene a che cosa vuoi dire e a come intendi dirlo. Certo, anche con la penna puoi cancellare e riscrivere, ma tendenzialmente pensi di più prima di farlo. Ciò ti costringe a fare dentro te stesso una chiarezza di pensiero a cui invece scrivendo sulla tastiera probabilmente non arrivi».

Per il futuro, invece, dobbiamo aspettarci l'introduzione di nuovi segni?

«La direzione è quella di una sempre maggiore contaminazione tra scrittura e immagine: pensiamo agli emoticon e agli emoji, le immagini digitali che aggiungiamo ai messaggi di testo per comunicare particolari idee o sentimenti. È già stato fatto l'esperimento di tradurre in emoji un grande romanzo come il capolavoro di Herman Melville, Mobydick».

Tutto ciò, a suo parere, è un bene o un male? Insomma, dobbiamo essere «apocalittici» o «integrati»?

«Apocalittici decisamente no, senza per questo accettare ogni novità in modo acritico. Siamo senza dubbio in un'età di profondi mutamenti, e il cambiamento, inteso come evoluzione, di per sé è una cosa positiva, in quanto è sempre segno di vitalità. Certo, in queste cose c'è ancora un gran caos. Dobbiamo tendere verso un caos ordinato, in cui però la realtà non smetta di stupirci».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo

Leggi anche

Video