Gramsci è ancora in mezzo a noi una bussola per capire i populismi

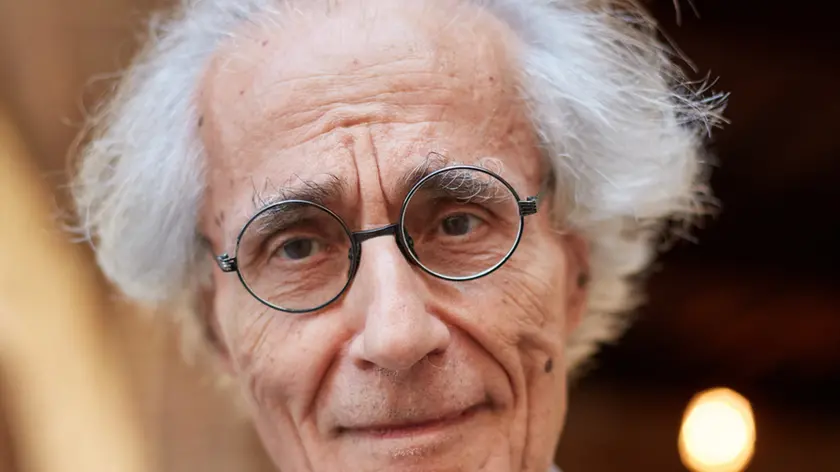

«L’attualità di Antonio Gramsci? Basta volgere lo sguardo non solo all’Europa ma al mondo intero. Non esagero: dal Wall Street Journal al Brasile dell’ex presidente Lula, dagli esponenti delle classi dirigenti indiane ai politologi delle maggiori università americane, tutti hanno come punto di riferimento, ancora oggi, il pensiero di Gramsci. Su quali argomenti vengono considerati essenziali i suoi testi? Sul rapporto tra élites e masse, sul nesso tra partito e Stato, sul tema dell’egemonia e dell’importanza degli intellettuali, sul destino del sistema economico vigente: problematiche che rappresentano lo tsunami perpetuo, il tourbillon che agita e non abbandona mai il nostro presente». Non ha dubbi il professor Luciano Canfora: a 130 anni dalla nascita, il politico, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano che vide la luce ad Ales, in provincia di Oristano, il 22 gennaio, è ancora tra noi. E lo è non solo come uno straordinario studioso, come un martire del fascismo, come un indimenticabile leader politico, ma anche come una bussola per capire la contemporaneità. A sua volta il professore di Bari, grande filologo, classicista e storico del Novecento si è fatto guidare dalla rilettura de Le lettere dal carcere e dei Quaderni del carcere in tanti suoi studi, da Gramsci in carcere e il fascismo (Salerno editore) al recentissimo scritto La Metamorfosi (Laterza) in cui affronta i cambiamenti del Pci.

Il politico che Mussolini fece arrestare quando ancora godeva dell’immunità parlamentare e che fece morire in carcere, a cosa deve la sua modernità?

«Era un uomo singolarissimo. Quando Piero Gobetti lo conobbe, fu folgorato e annotò: “Il cervello ha soverchiato il corpo”. È una splendida constatazione che ci fa capire Gramsci. Durante il dibattito che si svolse dal 15 al 21 gennaio 1921 al teatro Carlo Goldoni di Livorno, alla fine del quale Amadeo Bordiga compì lo strappo e diede vita al Partito comunista d’Italia, Gramsci non aprì bocca. Camilla Ravera sul convegno del partito socialista scrisse notazioni di fuoco, bellissime: “Tutte le incomprensioni, i rancori e le amarezze si levarono irosamente contro Gramsci con le accuse più sciocche e le più assurde invenzioni”. Aveva ragione, il politico sardo era isolato e gli si rimproverava di tutto. Basta pensare che Ruggero Grieco, sulla rivista “Il lavoratore” di Trieste, osò affermare: “Bordiga è un grande dirigente. Gramsci ha letto Benedetto Croce e Giovanni Gentile. Non sappiamo se ha letto Marx”. Gli dava del reazionario e lo metteva alla gogna nel suo stesso partito. Ma proprio in questo c’è la sua grandezza».

A differenza di Bordiga, che voleva tutelare la “purezza” e che aveva come unico obiettivo la dittatura del proletariato, Gramsci perseguiva conquiste democratiche intermedie, raggiungibili attraverso i sindacati cattolici, per esempio, o tramite l’intellettualità progressista liberale rappresentata da Gobetti. Il suo sguardo prospettico costituiva un’impasse per i compagni?

«Certamente. Gramsci diventerà segretario del Pcd’I con l’appoggio dei sovietici. Lenin aveva deprecato la scissione di Livorno, chiese la riunificazione e Mosca privò della sua investitura i dirigenti bordighiani. Gramsci però fu autonomo anche rispetto ai rivoluzionari russi che lo sostennero. Seppe intuire, per esempio, qual era la forza del fascismo. In un discorso dell’agosto del 1922, poi pubblicato verso la fine del secolo scorso dalla rivista Belfagor, rilevò: “I fascisti sono come i socialrivoluzionari russi”. Gli altri comunisti in maniera dogmatica affermavano: “Il fascismo è il braccio armato dei capitalismo”. Gramsci capì che alla base del regime vi era il declassamento della media e piccola borghesia, la mancanza di lavoro per i ceti popolari e per i reduci della Prima guerra mondiale. La sua lungimiranza ci chiarisce la sostanza di tutti i populismi futuri».

Si riferisce anche agli attuali populismi?

«Certamente. La ricetta della Lega di Matteo Salvini è un mix di demagogia e di nazionalismo xenofobo. La stessa che dominava nelle cucine in camicia nera. Il populismo di Mussolini denunciato da Gramsci si basava su riforme e iniziative anche di gran successo, come i treni popolari, il dopolavoro, le colonie per i bambini, le associazioni femminili: il tutto coniugato con il razzismo e l’antisemitismo. Una politica tendente ad avere il consenso delle masse anche tramite l’odio per i “diversi” e gli stranieri la pratica Giorgia Meloni, alleata di Salvini e discepola del missino e poi deputato di Alleanza Nazionale Teodoro Buontempo che orgogliosamente rivendicava i suoi trascorsi di “proletario fascista” e vantava l’operato della destra sociale. La storia si ripete».

Quali influenze culturali, marxismo a parte, si fecero maggiormente nel pensiero di Gramsci?

«Croce una volta affermò che “Gramsci è uno dei nostri” e si riferiva al fatto che aveva superato i limiti del positivismo meccanicista. Mussolini nel primo discorso che fece alla Camera dei deputati si rivolse ai comunisti: “Siete miei figli. Io ho immesso nel dogmatismo marxista Bergson e Sorel”. Non aveva torto: anche Gramsci, e pure Palmiro Togliatti, avvertivano l’influsso di questi due filosofi. La socialdemocrazia riteneva che il capitalismo “produce il suo becchino”, ovvero che favorisce la nascita degli organismi sociali in grado di assestargli il colpo di grazia, i quali automaticamente ne provocano l’estinzione. Gramsci, invece, valutò come determinante l’elemento volontaristico e la soggettività del proletariato, delle masse operaie e di tutti coloro che fanno delle scelte e che si trovano a operare in un determinato momento storico. Poi si rese anche conto, pur stando in carcere, delle trasformazioni del regime sovietico. Deprecò il “parlamentarismo nero”, ovvero il fatto che la democrazia socialista in Russia stava deperendo e che era stata stravolta. Le opere di Gramsci, ancora oggi, non sono state lette interamente. Sono un serbatoio inesauribile di scoperte, proprio come la rivoluzione liberale di Gobetti. Gramsci questa salda permanenza nel mondo odierno la deve alla anomalia e alla diversità che lo connotano ancora oggi». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riproduzione riservata © Il Piccolo