I volti del potere, riparte il ciclo di conferenze degli Editori Laterza

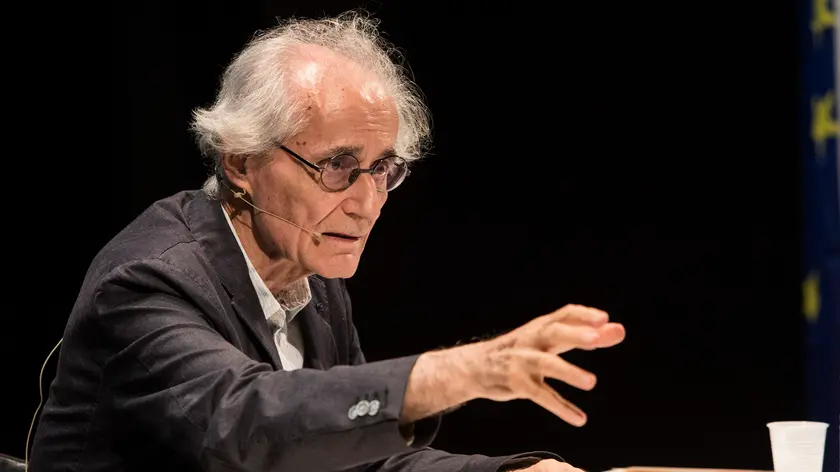

TRIESTE. Domani, alle 11, al teatro Verdi di Trieste, prende il via il ciclo delle Lezioni di Storia, promosse dal Comune di Trieste, ideate dagli Editori Laterza con il contributo della Fondazione CRTrieste, la sponsorizzazione di Trieste Trasporti e la media partnership del Piccolo. La prima lezione del ciclo dedicato a “I volti del potere” vedrà protagonista il professor Luciano Canfora, che tratterà il tema “Augusto. Il potere della propaganda”, introdotto dal giornalista Alessandro Mezzena Lona. Le lezioni saranno registrate e messe a disposizione dei lettori sul sito del Piccolo. Venti posti nelle prime file sono stati riservati ai membri della community Noi Il Piccolo.

Nel 13 a.C. Augusto inaugurò un grande teatro, i cui ruderi tuttora si osservano ai piedi del colle Capitolino, e lo dedicò al nipote, figlio adottivo e genero, Marco Claudio Marcello, morto ventenne dieci anni prima (23 a.C.). In tale occasione Augusto aveva pronunciato l’elogio funebre del giovane congiunto, con un memorabile discorso che, negli anni seguenti, fu preso a base da coloro che esaltarono, in poesia o in opere storiche, il giovane prematuramente scomparso. Tra questi autori spicca, come ben si sa, Virgilio, il quale nel VI libro dell’Eneide fa pronunciare dal vecchio Anchise uno straripante elogio di Marcello, in una situazione surreale. Cioè nell’Ade, nel corso della visita di Enea, cui Anchise, con molta enfasi, anticipa i futuri destini di Roma.

I versi di Virgilio sono molto noti, e spesso citati. E sono certamente tra i più compromettenti, politicamente, da lui composti, anche se si concludono con una sottile nota di ambiguità. Al termine del libro, infatti, il lettore viene ad apprendere che Enea si allontana dall’Ade attraverso la porta da cui passano i sogni falsi.

L’ampia tirata del vecchio Anchise descrive, a larghi tratti, lo sviluppo imperiale romano, non senza puntate anti-greche a dir poco sconcertanti se si considera quanto Virgilio in realtà fosse impregnato di cultura greca ed ellenistica.

Ma questo, così come l’implicito attacco a Lucrezio, è un omaggio alla ideologia augustea di restaurazione politica, religiosa e culturale pilotata dal princeps. Lucrezio aveva scritto, nel V libro del De rerum natura, che è «meglio subire il dominio anziché opprimere»; Virgilio riutilizzando quasi le stesse parole di Lucrezio fa dire ad Anchise: «popolo romano ricordati che tuo compito è dominare gli altri» (VI, 851: tu, regere imperio etc.). La tirata “patriottica” di Anchise culmina nella figura di Marco Claudio Marcello, il vincitore dei Galli a Clastidium nel 222 a.C., console più volte, celebrato per aver ucciso di suo pugno Viridòmaro, il capo dei Galli, le cui “spoglie opime” Marcello portò a Roma da vincitore.

A questo punto Enea scorge, tra le ombre che si aggirano nell’Ade, un «giovane di straordinaria bellezza e d’armi splendenti, ma di aspetto non lieto» (vv. 860-862), e chiede al padre Anchise chi mai sia costui. Anchise gli rivela trattarsi del nipote di Augusto, omonimo del grande generale, ma rafforza la sua replica aggiungendo enfasi ad enfasi: «Non chiedermi, figlio, di questo immenso lutto dei tuoi» (v. 868). Dopo di che parte con una iperbole rivolgendosi direttamente agli dei che rimprovera di non aver voluto che la discendenza romana fosse troppo potente, come invece sarebbe stata se il giovanissimo Marcello fosse rimasto in vita.

L’esaltazione di Marcello continua, nelle parole di Anchise, in forme inspiegabilmente esagerate (vv. 875-877: non nascerà mai uno come lui etc.): o meglio da spiegarsi con la plausibile congettura formulata da alcuni studiosi moderni secondo cui si tratta del riecheggiamento di temi svolti da Augusto stesso nella laudatio funebris del 13 a.C. Ed è giusto ipotizzare che anche l’accostamento tra i due Marcelli – il vincitore di Clastidium e il giovane nipote di Augusto – derivi da quella laudatio.

Ma qui giova mettere in luce il finale della esaltatoria tirata di Anchise. Finale che prospetta anche cosa accadrebbe se invece Marcello evitasse il suo fato di morte (ipotesi curiosa, in sede di profezia post eventum): «se vincerai il crudele fato, tu sarai un Marcello» (v. 883). Che vorrà dire «tu sarai un Marcello»? Vuol dire: tu sarai all’altezza di quella importantissima famiglia di pilastri della repubblica, i Marcelli appunto. Come mai questo sfortunato nipote di Augusto, figlio cioè di sua sorella Ottavia, si chiamava Marco Claudio Marcello?

Per la semplice ragione che nel 44/43 a.C. Ottavia aveva sposato Gaio Claudio Marcello, uno dei due consoli dell’anno 50 a.C., acceso avversario di Cesare e della sua pretesa di candidarsi, assente, al consolato. A sua volta Gaio Claudio Marcello era il cugino di Marco Claudio Marcello, console nel 51 a.C. e, se possibile, ancor più aspro avversario di Cesare. Si tratta infatti del Marcello per il quale Cicerone pronuncerà, non senza qualche pena, l’orazione Pro Marcello, al fine di ottenere il perdono di Cesare per l’irriducibile avversario. Il fratello, anche lui Gaio Claudio Marcello, omonimo del cugino, è il console del 49 a.C., cioè il console della guerra civile contro Cesare.

Riproduzione riservata © Il Piccolo